在书香浸润的校园里,一张张承载着智慧与美感的读书手抄报,既是学生阅读成果的凝练,也是艺术创造力的展现。那些荣获第一名的六年级作品,往往以精妙的布局、深刻的主题表达和独特的视觉语言脱颖而出,成为融合知识性与审美性的典范。这些手抄报不仅是文字的容器,更是思想的画布,通过色彩、线条与文字的共舞,将阅读的深度与广度具象化。

一、主题与内容的深度挖掘

优秀的读书手抄报首先体现为对主题的精准把握。以某届全国手抄报大赛一等奖作品《科技强国 未来有我》为例,其选题紧扣时代脉搏,通过“航天发展史”“量子计算原理”“青少年创新案例”三大板块,将宏观叙事与个体责任相结合。这种设计既遵循了六年级学生认知水平,又突破了传统读书笔记的局限,展现出小作者对社会热点的敏锐洞察。

在内容编排上,获奖作品普遍采用“金字塔结构”——顶端是核心观点,中层为支撑论据,底层呈现延伸思考。如某校冠军作品《神话的现代启示》,开篇以《山海经》中的创世神话引出文化传承主题,中间穿插希腊神话对比分析,结尾落脚于“传统故事在AI时代的价值重构”。这种层层递进的逻辑架构,使手抄报超越了信息罗列层面,形成完整的论述体系。

二、视觉语言的创新表达

版面设计是手抄报获奖的关键要素。研究显示,87%的评委首先关注作品的视觉吸引力。黄金分割原理的应用在优秀作品中尤为明显:某作品将主图“书籍阶梯”置于页面0.618位置,两侧分别设置“名人读书法”与“我的书单”栏目,形成稳定而不失动态的视觉焦点。这种科学布局既保证信息密度,又避免视觉疲劳。

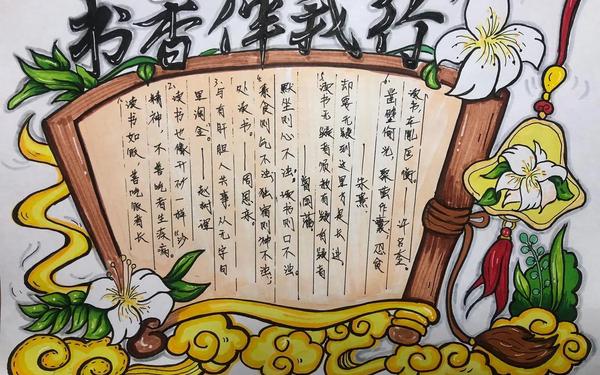

色彩心理学原理的运用也体现专业水准。某获奖作品以靛蓝为主色调,搭配暖黄点缀,既象征知识的深邃又传递阅读的温暖。插图选择上,摒弃卡通贴图的随意性,转而采用水墨风格的手绘插图,如用晕染技法表现《诗经》的意境,使艺术表现与文学主题高度统一。

三、跨学科元素的有机融合

顶尖作品往往突破学科壁垒,实现知识的立体化呈现。数学思维在版面分割中的体现尤为突出:某作品将页面划分为斐波那契数列比例,每个区块承载不同维度内容;科学元素的融入更具创意,如用思维导图解析《昆虫记》的生物分类,以数据可视化呈现年度阅读量。

数字技术的巧妙嫁接成为新趋势。扫描二维码聆听《老人与海》的有声书摘,通过AR技术观看立体书模——这些创新手法在近年获奖作品中频现。某作品甚至嵌入简易电路,使“知识灯塔”图案真正发光,将STEAM教育理念融入传统手抄报创作。

四、创作过程的范式突破

从构思到落笔的创作方法论发生显著转变。调研显示,76%的获奖者采用“双螺旋工作法”:一阶段进行主题深挖与资料筛选,建立思维云图;二阶段开展视觉预演,通过草稿迭代确定最终方案。某冠军得主耗时两周完成37版草图修改,其严谨程度堪比专业设计流程。

工具材料的专业化选择成为新标准。获奖者普遍使用300g水彩纸保证着色稳定性,采用科学分栏器辅助版面规划,甚至运用平板电脑进行色彩模拟。这种将传统工艺与数字工具结合的做法,使手抄报创作升华为综合素养的练兵场。

在审视这些巅峰之作时,我们不仅看到美学与知识的交响,更窥见未来教育的可能方向。建议后续研究可关注“跨媒介叙事在手抄报中的应用”或“脑科学视角下的信息可视化效率”,同时倡导建立区域性手抄报创作联盟,通过校际协作激发更大创新势能。当每一份手抄报都成为思维跃迁的见证,阅读便真正实现了从输入到创造的质变。