1. 明确摘抄目的,筛选精华内容

目的性筛选:根据需求选择摘抄内容。若为积累写作素材,可摘录修辞精妙的句子(如朱自清《荷塘月色》中“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”);若为理解知识,需摘录核心概念(如哲学著作中的关键论证)。

触动性内容:优先选择引发情感共鸣的段落,例如小说中人物成长的情节或科普书中通俗易懂的科普解释。

独特性与稀缺性:小众书籍中的新颖观点或冷门学科理论,可丰富知识储备。

2. 巧用摘抄方法,提升效率

直接摘录法:原文摘抄并注明出处,例如《论语》中“三人行,必有我师焉”的经典名句。

批注式摘抄:在摘录旁写下个人感悟或疑问,如“此句揭示了知识传承的重要性,提醒自己坚持阅读”。

归纳提炼法:对长篇内容提炼要点,例如将经济学政策简化为“通过减税刺激消费”。

3. 结合感悟,深化理解

关联生活:将书中内容与个人经历结合。例如,读到《围城》中社会阶层差异的描写,可反思现实中的贫富分化问题。

批判性思考:质疑书中观点并提出新见解。如《二十四孝图》中“郭巨埋儿”的虚伪性,可批判封建孝道的扭曲性。

延伸讨论:通过与他人的交流或写作,深化对书中主题的认知,例如《申辩篇》读书札记的撰写过程促进了对哲学对话的梳理。

二、读后感的写作技巧与摘抄示例

1. 基本结构

简述背景:交代书名、作者及阅读动机。例如,“读《活着》源于对生命意义的探寻”。

亮明观点:用简洁句子表达核心感悟,如“《活着》揭示了苦难中的生命韧性”。

论证与联系:通过书中情节和个人实例支撑观点。例如,结合书中“白墙被划破”的意象,联系自身经历说明“伤痕是成长的印记”。

升华总结:提炼启示,如“在逆境中保持信念,方能走出困境”。

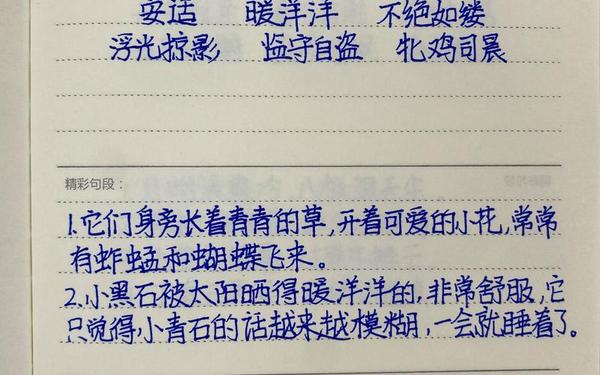

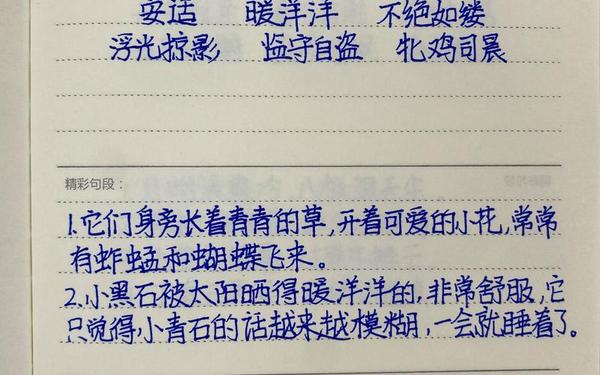

2. 精彩段落摘抄与感悟

文学类:

摘抄:“摩肩接踵的生活和独自品尝寂寞的闲情,交织成都市人的无奈。”(辛波丝卡诗句)

感悟:现代人虽身处人群却内心孤独,提醒自己“在忙碌中保持对生活的诗意觉察”。

历史传记类:

摘抄:“十大元帅的成长轨迹,是战火与信仰的交织。”

感悟:从朱德的坚韧中学习“理想需脚踏实地践行”。

社科类:

摘抄:“知识的积累需通过实践转化为技能。”(《如何有效阅读一本书》)

感悟:读书笔记不仅是记录,更是思维内化的过程,需“以输出倒逼输入”。

三、常见误区与改进建议

1. 误区:

感少述多:仅复述内容,缺乏个人见解。改进时需强化观点提炼。

泛泛而谈:感悟流于表面。建议从细节切入,如分析《鬼吹灯》中角色“撒旦”的双面性,结合职场团队协作展开讨论。

2. 工具推荐:

思维导图:用于梳理书籍逻辑(如教材知识点框架)。

分类整理:按主题(如“励志语录”“科学新知”)归档笔记,便于后续调用。

四、范文参考

《活着》读后感片段:

> “书中‘白墙被划破’的意象让我联想到人生的伤痕。白墙象征纯净的心灵,生活的磨难如刀痕般刻下印记。但每一次划痕都在提醒:生命的价值不在于完美,而在于历经风雨后的完整。这让我在遭遇挫折时,学会接纳伤痕,视其为成长的勋章。”

《朝花夕拾》读书笔记:

> “鲁迅笔下的‘无常’虽为鬼,却比某些‘正人君子’更具人性。这种反差讽刺了虚伪的道德标准,启示我们‘真正的善良应发自内心,而非流于形式’。”

通过系统化的摘抄方法和深度感悟的结合,读书笔记与读后感不仅能强化知识吸收,还能培养批判性思维与创造力。建议根据书籍类型灵活调整策略,例如小说注重情感共鸣,学术著作侧重逻辑梳理,形成个性化的阅读体系。