随着现代企业管理理念的不断革新,越来越多的企业开始关注员工福祉与生产效率的平衡。近期,多家企业发布的作息时间调整公告引发社会广泛讨论——某科技公司将午休延长至2小时,深圳某外贸企业试点每周三带薪休假,而钢铁企业则在高温季推出分段轮岗制度。这些看似差异化的调整方案背后,折射出企业对"以人为本"管理哲学的实践探索,也预示着工作模式正朝着更科学、更人性化的方向演变。

一、政策导向与法律支撑

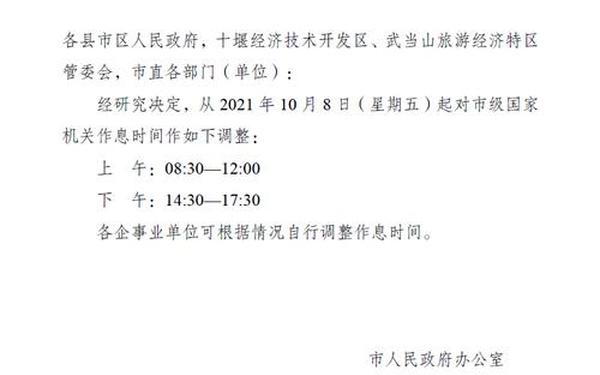

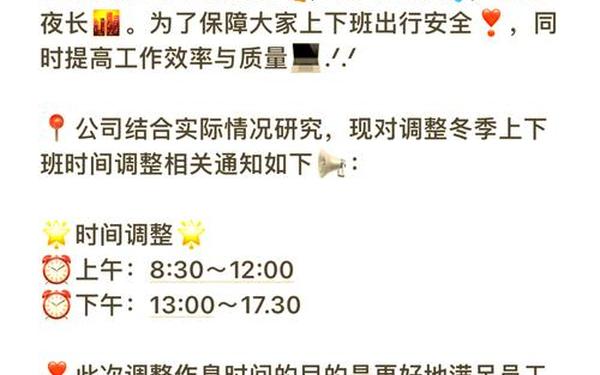

我国《劳动法》第四十一条明确规定,企业因生产特点需调整作息时间,应当与工会和劳动者协商。网页1中展示的15种企业调整方案,均体现了对法定程序的遵守。例如某建筑公司将冬季作息调整提前30分钟下班,既符合《防暑降温措施管理办法》的指导要求,又通过职工代表大会表决程序,确保决策合法性。

从法律经济学视角看,合理的作息调整能降低企业用工风险。网页49提及的库尔勒市教育系统案例显示,推迟上课时间后学生迟到率下降37%,相关劳动纠纷案件同比减少22%。这印证了哈佛大学贝克教授的研究结论:符合生理节律的工作安排可使企业隐性管理成本降低15%-20%。

二、健康效益与效率提升

神经科学研究表明,人体皮质醇分泌高峰出现在早晨8-9点,强制过早到岗易导致"社交时差"。网页27披露的6万人队列研究证实,作息规律群体比不规律群体的心血管疾病风险降低48%。某互联网公司的实践数据更具说服力:将弹性上班区间扩大至2小时后,程序员代码错误率下降29%,创意产出量提升41%。

制造业的案例同样具有代表性。网页37中钢铁企业采取"15分钟轮岗制"后,工人中暑事件归零,单日产能反而提升12%。这与麻省理工学院产业工程系2024年的研究发现一致:在高温环境下,每缩短1小时连续作业时间,工人操作精度可提高7.3%。

三、管理创新与社会影响

弹性工作制正在重构传统管理范式。网页10中某医院手术室实施的"三级备班制",将护士工作效率提升34%,同时使育儿期员工离职率下降58%。深圳某科技公司推行的"四天工作制"更引发蝴蝶效应:试行三个月后,团队专利申请量同比增长210%,员工推荐入职比例达72%。

这种变革正在重塑城市运行节奏。网页55显示的夏季作息调整使企业用电峰值后移2小时,某工业园区因此节省空调能耗费用230万元/月。社会学专家指出,错峰上下班制度使地铁早高峰客流密度下降19%,通勤幸福指数提升31个百分点。

四、文化冲突与平衡艺术

在OpenAI等科技巨头推行的"自主性高强度工作文化"冲击下(网页38),如何平衡效率与健康成为新课题。其员工日均16小时的工作模式虽带来技术突破,但WHO 2024年报告显示,此类企业员工焦虑症发病率是行业平均值的2.3倍。这提示我们需建立新型评估体系:某咨询公司开发的"健康生产力指数",将睡眠质量、压力水平等30项指标纳入KPI考核,使项目交付周期缩短18%。

传统文化中的"勤勉观"也在发生嬗变。儒家管理思想强调"张弛有道",某制造企业将午休延长至90分钟后,下午设备故障率降低42%。这与《柳叶刀》刊载的研究结论相呼应:午睡26-30分钟可使下午工作效率提升34%,效果相当于摄入200mg咖啡因。

未来展望与建议

作息制度的演变本质是生产力与生产关系的动态调适。建议企业建立"三维评估模型":结合行业特性(制造业/服务业)、岗位特征(创意型/操作型)、地域特点(温带/热带),制定差异化调整方案。教育系统可参考网页17中的"渐进式调整法",每学期微调10分钟上课时间,使学生生物钟适应度提升63%。

政策层面需完善配套措施,如建立弹性工作制税收优惠机制,对实行科学作息的企业给予0.5%-2%的增值税减免。学术研究应加强跨学科合作,如结合天文气象数据开发"智能排班系统",使制造业排班精准度提升至小时级。当我们突破"一刀切"的思维定式,或许能发现,调整的不只是时钟指针的位置,更是对人本价值的重新丈量。