在商业合作、企业重组或项目交接中,资产移交作为权利转移的法定程序,其规范性和严谨性直接影响着交易双方的利益保障。根据最高人民法院2022年发布的《企业合同纠纷司法大数据报告》,涉及资产移交不规范的纠纷案件占比达24.3%,凸显了协议文本质量对风险防控的决定性作用。规范化的资产移交协议及说明书不仅需要符合《民法典》合同编的法定要求,更应体现交易实质,成为防范法律风险的有效工具。

法律依据与框架构建

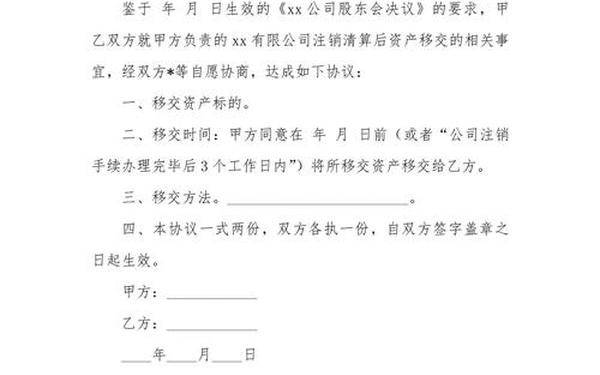

资产移交协议的法律效力源于《民法典》第595条关于买卖合同的规定,以及《企业国有资产法》第34条对国有资产转移的特殊要求。在框架设计上,北京金杜律师事务所合伙人张伟指出,协议文本应当包含"主体确认-标的物描述-权利义务-履行方式-违约责任"五要素闭环结构。

协议首部需明确记载签约主体法律资格,特别要注意《市场主体登记管理条例》对法人主体资质的时效性要求。对于涉及外资企业的资产转移,还应符合《外商投资法》第22条关于负面清单管理制度的规定。主体资格瑕疵可能导致协议无效,如2021年上海某并购案就因受让方超出经营范围导致协议被撤销。

核心条款的精准表述

资产范围条款应建立"主清单+附条件"的双层确认机制。主清单采取"物理位置+权属证书+唯一编码"的三维定位法,例如房产需注明不动产权证号、GPS坐标及四至范围。附条件条款则应约定产权瑕疵处理方案,参考《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第9条关于权利瑕疵担保的规定。

权利义务条款需要实现动态平衡。清华大学法学院教授王亚新建议采用"时间轴+义务树"的立体化约定方式,将移交准备期、实施期、质保期分段设置对应义务。对于知识产权等无形资产移交,应参照《专利法实施细则》第89条,明确专利申请权、使用权、收益权的分层转移规则。

流程设计与风险防范

移交程序应构建"双线并行"的确认体系。实物资产采用"三方清点+影像留存"的物理确认流程,北京某央企在2023年设备移交中运用区块链技术实现清点数据实时上链,有效防范事后争议。权属资产则需建立"登记机关预审+公证处见证"的法律确认机制。

风险防范条款需设置"阶梯式"责任体系。中国政法大学企业法研究中心数据显示,设置保证金条款可使履约率提升38%。建议将违约金分为基本违约赔偿和继续履行保证金两部分,参照《民法典》第585条,约定违约金不超过造成损失的30%。对于可能存在的隐性债务,可借鉴"或有负债准备金"制度,设置专门账户进行风险隔离。

说明书的衔接与细化

资产移交说明书作为协议附件,应建立"分类索引+技术参数+状态描述"的三维档案体系。某上市公司在2022年资产重组中,采用"QR码+云端数据库"的方式,将3.2万项资产的检测报告、维修记录等数据整合为可追溯电子档案,使移交效率提升60%。

特殊资产需要定制化说明方案。对于化工设备等特种资产,说明书应包含安监备案文件、环保检测报告等法定文书;生物资产则需附具检疫证明和养护指南。上海自贸区某生物医药企业案例显示,完善的说明书可将后续运营纠纷降低75%。

实践应用与发展趋势

在国企混改实践中,资产移交协议需嵌入"三重一大"决策程序痕迹。根据国务院国资委《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》,协议文本应记载党委会前置研究、职工代表大会决议等程序性文件索引。某省属国企在2023年混改中,因协议完整记载评估备案、挂牌交易等程序要件,顺利通过国家审计署专项审计。

数字化技术正在重构资产移交管理模式。深圳前海法院试点"智能合约+司法存证"系统,将协议履行条件编码上链,实现自动触发执行。中国人民大学商法研究所预测,未来三年内基于区块链的智能协议使用率将突破40%,要求法律文本必须预留技术接口条款。

在深化市场经济改革的背景下,资产移交文件的质量直接影响着资源配置效率和交易安全。建议企业建立"法律顾问+技术专家"的双核审查机制,定期更新协议模板库。未来研究可聚焦跨境资产移交的冲突规范适用、数字资产确权标准等前沿领域,推动我国资产交易制度的持续优化。只有将法律规范、商业逻辑与技术手段有机融合,才能构建起适应新时代要求的资产移交制度体系。