中国古代诗词中的母爱书写,往往通过日常细节的凝练呈现震撼人心的力量。孟郊《游子吟》中"慈母手中线,游子身上衣"的意象,将母爱化作可触可感的针脚,在千年时光中持续温暖着华夏儿女的心灵。这种跨越时空的情感共鸣,在白居易笔下发展为"昼夜不飞去,经年守故林"的慈乌意象,在王安石诗中凝练成"月明闻杜宇,南北总关心"的听觉记忆,共同构成中华文化中最具生命力的情感图谱。

从萱草忘忧到寒衣密缝,诗人们不断寻找着承载母爱的物质载体。萱草作为中国传统母亲花,在孟郊《游子》中"萱草生堂阶"与"慈母倚堂门"形成空间对照,王冕《墨萱图》更以"灿灿萱草花,罗生北堂下"的植物意象,暗喻母亲永远守候的姿态。这种象征手法在《诗经·邶风·凯风》中早有渊源,"凯风自南,吹彼棘心"将母爱比作滋养万物的南风,开创了以自然物象喻指母恩的诗歌传统。

时空阻隔下的情感张力

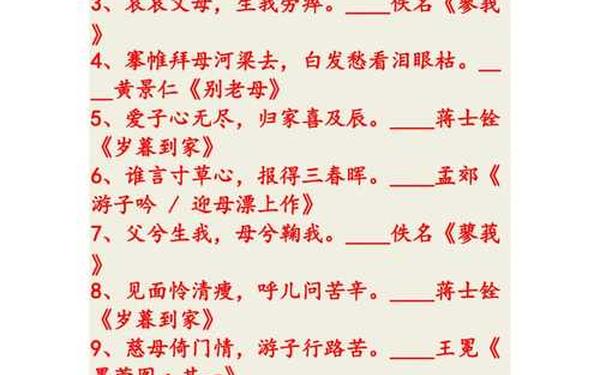

在离别场景的书写中,母爱的浓度往往达到顶点。黄景仁《别老母》以"搴帷拜母河梁去"的仪式性动作,引出"此时有子不如无"的锥心之叹,风雪夜的柴门成为见证母子分离的永恒场景。这种时空阻隔造成的痛苦,在李商隐《送母回乡》中转化为"车接今在急,天竟情不留"的生死时速,在蒋士铨《岁暮到家》里演变为"低徊愧人子,不敢叹风尘"的情感克制,展现了中国式亲情特有的含蓄与深沉。

诗人们擅长在时空交错中营造记忆的重叠。与恭《思母》通过"去年五月黄梅雨"与"霜陨芦花泪湿衣"的四季轮回,让往昔奉母的场景与当下孤寂形成强烈对比。这种时间蒙太奇手法,在清代倪瑞璿《忆母》中发展为"暗中时滴思亲泪,只恐思儿泪更多"的双向思念,揭示出母子情感超越物理距离的本质。

孝道的诗意重构

儒家文化中的孝道思想,在诗歌中获得了鲜活的情感注脚。白居易《慈乌夜啼》通过禽鸟反哺的生物学现象,批判"吴起母殁丧不临"的社会现象,将孝道提升到自然的高度。这种道德训诫在鲍溶《将归旧山留别孟郊》中转化为"持火烧车轮"的决绝姿态,在《论语》"父母在,不远游"的训言里找到哲学根基,形成情感与的双重约束。

诗人们始终在个体情感与社会责任间寻找平衡。王冕《墨萱图》其二提出"人子孝顺心,岂在荣与槁"的价值判断,与蒋士铨"寒衣针线密,家信墨痕新"的物质关怀形成互补。这种对孝道内涵的多维阐释,在当代学者研究中被视为"中华文化的情感原型"(枯木,2023),其精神内核至今仍在影响着现代人的亲情认知。

文化基因的现代表达

古典诗词中的母亲形象,在当代文化场域中持续焕发新生。从"临行密密缝"的手工温度到视频通话中的实时关怀,从"倚门望子"的静态等待到微信运动的步数关注,母爱的表达形式随着技术进步不断演变,但其情感本质始终未变。这种文化基因的传承,在2023年网络创作的《致母书》中得到印证,文中"愿吾母春祺夏安"的祝福,与王安石"南北总关心"形成千年呼应。

未来研究可深入探讨地域文化对母爱书写的影响,比如江南水乡与塞北荒漠中的母亲形象差异。同时比较文学视角下的跨文化母亲意象研究,或将揭示中华母爱书写的独特审美价值。正如《墨萱图》在现代书画创作中的重新演绎,传统诗词仍在为当代人提供着理解母爱的文化密码。

母爱的诗性表达,既是个人情感的喷发,也是集体记忆的储存。从《诗经》时代的"母氏劬劳"到当代的"晒妈文学",中国人始终在用最美好的语言礼赞生命最初的守护者。这些穿越时空的诗句,不仅记录着个体的情感体验,更构建起整个民族的精神原乡,在文化传承中完成着永恒的价值重估。