一针一线总关情:日常细节中的伟大

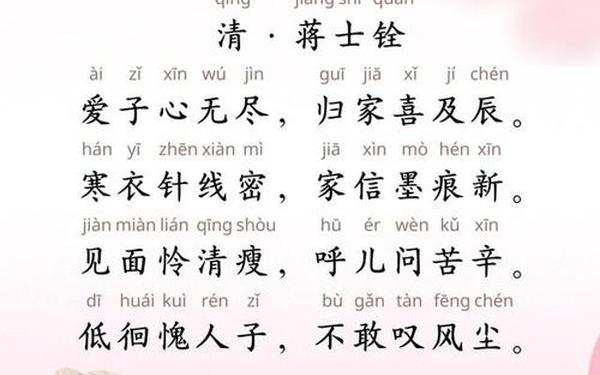

母爱常藏于生活的琐碎中,古诗以白描手法将母亲缝衣、备餐、倚门等候的场景凝固为永恒的感动。孟郊的《游子吟》以“临行密密缝,意恐迟迟归”刻画了母亲缝衣时的矛盾心理:既盼游子早归,又忧其衣薄难御风寒,针线间的每一寸缜密皆是对未来的无限牵挂。蒋士铨的《岁暮到家》则从归家视角切入,“寒衣针线密,家信墨痕新”二句,既展现母亲年复一年为游子操劳的日常,又以“墨痕新”暗示家书的频繁往复,无声传递着跨越时空的惦念。

这类诗作摒弃华丽辞藻,以最朴素的细节构建情感张力。如与恭的《思母》中“曾典袈裟籴米归”,僧人变卖袈裟换米奉母的举动,将孝心与清贫生活的碰撞化作锥心之痛。李商隐的《送母回乡》更以“感伤从中起,悲泪哽在喉”的直白哭诉,将病榻前无力回天的愧疚推向极致,印证了清代学者沈德潜所言:“至情至性语,自肺腑中流出,方为真诗。”

飞鸟萱草皆有灵:文化意象的隐喻力量

古诗中的母爱常借助自然意象完成象征性表达。萱草作为中国的“母亲花”,在元好问笔下化为“灿灿萱草花,罗生北堂下”,其摇曳之姿恰似母亲倚门盼归的身影,而“南风吹其心”的拟人化处理,更将母爱与自然生命力融为一体。白居易的《慈乌夜啼》则以乌鸦反哺的生物学现象起兴,借“昼夜不飞去,经年守故林”的哀鸣,讽刺人类社会中“母殁丧不临”的薄情之辈,形成禽鸟与人性的强烈反差。

这类意象往往承载着文化集体记忆。如《诗经·邶风·凯风》以“凯风自南,吹彼棘心”开篇,用南风滋养酸枣树的生长隐喻母爱的滋养,而“有子七人,莫慰母心”的反复咏叹,则暗合先秦礼制中“七子之母犹劳”的社会现实。王安石《十五》中的“月明闻杜宇”,巧妙化用杜鹃啼血典故,将母子离散之痛与自然物候变迁交织,构建出跨越千年的情感共鸣。

盛世乱世两重天:社会图景下的母亲困境

古诗中的母亲形象常成为时代裂变的镜像。杜甫在《无家别》中描绘“永痛长病母,五年委沟溪”的惨景,安史之乱不仅摧毁家园,更将母亲推入“生我不得力,终身两酸嘶”的道德困境,折射出战乱年代母性尊严的崩塌。相反,王冕的《墨萱图》以“甘旨日以疏,音问日以阻”揭露元代文人游宦生涯中普遍存在的孝道缺失,反映科举制度对家庭的撕裂。

这种对比在白居易的《母别子》中达到高潮。诗中“迎新弃旧未足悲,悲在君家留两儿”的控诉,不仅批判丈夫薄情,更揭示了唐代“母以子贵”制度下,母亲因子女身份变化而面临的危机。而黄景仁的《别老母》以“此时有子不如无”的极端表达,将清代寒士阶层“忠孝难两全”的生存焦虑推向极致,印证了思想家顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”背后的个体牺牲。

余韵:古诗中的母爱书写对现代的启示

这些穿越时空的诗句,不仅记录着个体生命的温度,更构建了中华文化的精神基因。从《诗经》的“哀哀父母,生我劬劳”到现代歌曲《时间都去哪了》,母爱的表达始终遵循“以小事见大情”的美学传统。当代研究者指出,古诗中的母亲形象具有三重现代性:一是对女性劳动价值的早期肯定,二是对家庭的持续思考,三是对社会变革的微观记录。

未来研究可深入挖掘地域文化对母爱书写的影响,如江南水乡的“浣衣母”与边塞地区的“征人母”是否存在意象差异。数字时代如何传承这类文化遗产也值得探讨——或许通过新媒体将古诗转化为沉浸式影像,能让年轻一代在交互体验中感受“临行密密缝”的深意。正如语言学家王力所言:“古诗是活的传统,唯有不断解读,方能使其在现代语境中焕发新生。”

母爱如长河,古诗如河床。当我们重读这些诗句,不仅是在追溯文化血脉,更是在寻找应对现代性困境的精神资源——在物质丰裕而情感疏离的今天,这些穿越千年的文字,依然能教会我们如何理解牺牲、责任与永恒的情感联结。