造价工程师证书作为建筑行业含金量最高的资格认证之一,其考试难度始终是考生关注的焦点。以一级造价工程师为例,考试分为四科,其中《建设工程造价案例分析》(简称“一造案例”)因综合性强、计算量大、通过率低而被视为“拦路虎”——满分120分的试卷需达到72分及格线,但根据历年数据统计,该科目通过率不足15%。本文将从考试特点、难点分布、备考策略三个维度,深度剖析这场智力与耐力的双重考验。

一、多维知识体系的融合挑战

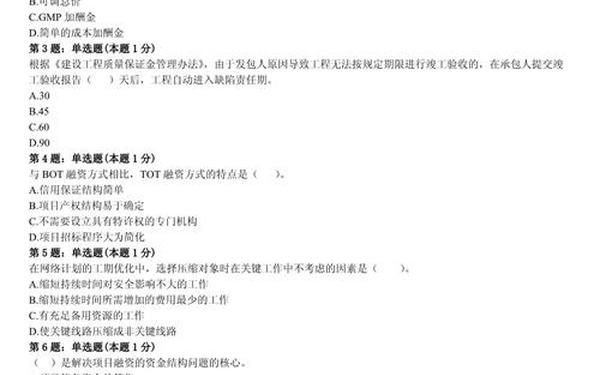

一造案例并非独立科目,其命题逻辑建立在《建设工程造价管理》《建设工程计价》《建设工程技术与计量》三科基础之上。例如,2021年真题中某道索赔分析题,要求考生同时运用合同条款(管理科目)、工程量清单计价规则(计价科目)及施工工艺参数(计量科目),最终通过现金流量图完成费用计算。这种跨学科整合能力远超普通职业资格考试,考生若对前三科知识点掌握不牢,极易在案例分析中出现“一步错,步步错”的连锁反应。

从试题结构看,该科目五大题型覆盖工程全生命周期:招投标策划考查合同法律素养,财务分析考验经济学思维,工程结算要求精准执行计价规范,施工方案比选依赖技术经济分析,而索赔处理则需兼顾事实判断与法律依据。更严峻的是,考试时长仅4小时,平均每道大题解题时间不足50分钟,这对知识提取速度提出极高要求。

二、魔鬼细节与计算陷阱并存

案例分析卷面文字量常超5000字,隐藏着大量干扰信息和关键数据。以2022年竣工结算真题为例,题干中关于材料调差的描述包含7个时间节点的价格波动数据、3种调价公式适用条件及2项增值税计算规则,稍有不慎便会错算进项税额抵扣比例。更棘手的是,命题组常在单位换算(如㎡与m³混淆)、费率基数(税前价与税后价选择)、计算步骤(是否扣除预付款)等环节设置陷阱,导致许多考生虽掌握解题思路,却因细节处理不当痛失分数。

计算器操作失误是另一大“隐形杀手”。某培训机构统计发现,在模拟考试中,约32%的错误源于按错数字键或忘记清除历史数据。例如,某道价值工程题需连续计算12个功能系数,若中间某步将0.236误输为0.326,后续所有结果均会产生偏差。这种系统性误差在时间压力下往往难以察觉,使得许多接近及格的考生最终得分停留在65-70分区间。

三、突破瓶颈的备考方法论

攻克72分关卡需要科学训练体系支撑。首先应建立“倒金字塔”复习法:用30%时间夯实管理、计价、计量三科基础概念(如清单计价规范第9.6条关于工程量偏差的调价规则),再用50%精力进行案例专项突破(重点训练招投标文件审查、横道图优化、偏差分析等高频率考点),最后20%时间用于全真模拟,培养时间分配与抗压能力。某位三年通过考试的工程师分享,其通过制作“错题基因库”——将200道易错题按错误类型(概念混淆、计算失误、审题偏差等)分类标注,使后期复习效率提升40%。

应试技巧的打磨同样关键。针对题干冗长问题,可采用“三遍读题法”:第一遍速览掌握工程背景,第二遍标注关键数据(如合同价、预付款比例、调价公式),第三遍结合问题反向定位考点。在答题顺序上,建议优先攻克计算模式固定的结算题(约占40分),再处理文字分析为主的招投标题,最后集中解决难度较高的财务评价与方案比选题,此策略可使基础分获取效率最大化。

职业能力的分水岭

72分的及格线看似仅是数字门槛,实则是工程造价从业者核心能力的试金石。它检验的不仅是公式记忆与计算速度,更是对工程经济逻辑、合同法律意识、项目管理思维的系统性考核。随着BIM技术、全过程咨询等新业态发展,未来案例分析可能融入更多数字化工具应用场景(如基于BIM模型的工程量争议处理),这对考生的知识更新能力提出新挑战。建议行业教育机构加强真题命题规律研究,开发智能纠错系统辅助计算训练,同时引导考生从“应试型学习”转向“问题解决型学习”,方能在行业变革中持续培育高适应性人才。