秋日菊花香,端午粽叶长。中华传统节日承载着千年的文化密码,重阳登高敬老与端午龙舟竞渡,恰似时光长河中的双子星,以不同的文化符号诉说着民族共同的记忆。这些节日不仅凝结着先民对自然的敬畏,更在当代社会演变出新的时代价值,成为连接传统与现代的精神纽带。

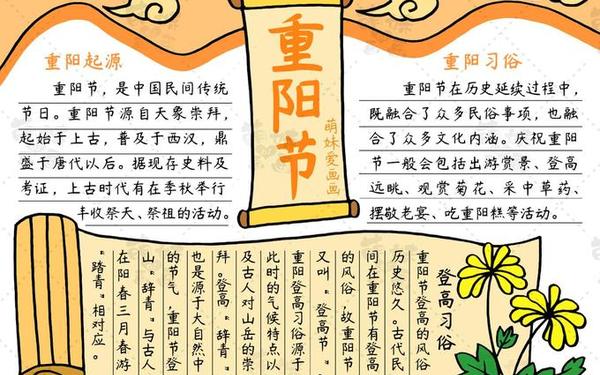

重阳起源与习俗流变

重阳节最早可追溯至先秦时期的丰收祭祀,《西京杂记》记载汉代已有佩茱萸、食蓬饵的习俗。古人认为"九"为阳数之极,双九相逢必有灾厄,登高饮菊实为禳解之术。至唐代,王维"遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人"的诗句,使重阳完成了从驱邪到思亲的文化升华。

随着时代发展,敬老元素在宋代逐渐强化。南宋《梦粱录》记载临安城"都人九月九日以五色米粉蒸重阳糕",糕点上插彩旗喻意祈福。当代已将重阳定为老年节,北京香山每年举办的"重阳登山大会",既延续古俗又赋予健身新意,形成传统与现实的完美共振。

端午历史与食俗考据

端午节起源存在多元解释,闻一多《端午考》提出源自吴越先民的龙图腾祭祀。而流传最广的屈原传说,实为南朝《续齐谐记》的文学建构。苏州地区至今保留祭祀伍子胥的端午传统,浙江上虞则有纪念孝女曹娥的习俗,这些地域差异印证了节日的文化包容性。

粽子作为端午核心符号,其形制蕴含深意。四角造型象征"天圆地方",箬叶包裹对应阴阳五行。民俗学家乌丙安指出:"粽子的糯米黏性象征家族凝聚力,咸甜之争实为地域文化的味觉表达。"现代速冻粽子产业年产值超百亿,传统美食在工业化生产中焕发新生。

文化符号的当代重构

茱萸与艾草作为节日植物符号,正经历功能转换。古代茱萸入药驱虫的实用价值,已转化为"健康长寿"的视觉象征。苏州博物馆近年推出的艾草香囊数字藏品,将植物文化编码为区块链资产,这种数字迁徙为传统符号开辟了新的生存空间。

龙舟竞渡从禳灾仪式演变为国际赛事,1995年香港国际龙舟邀请赛吸引12国参赛。文化学者费孝通曾指出:"龙舟的集体协作精神,恰是现代企业文化的传统镜像。"广州黄埔区的"龙舟饭"习俗,已发展为企业团建项目,实现传统文化资源的创造性转化。

现代社会的传承挑战

快节奏生活正在稀释节日仪式感,北师大2019年调查显示,城市青少年中完整参与过节俗活动的不足30%。但短视频平台上的"云赏菊""包粽挑战赛"获得超5亿次播放,这种数字传承引发学界对"技术赋能文化"的新思考。

日本将重阳称为"菊节"并发展出皇室赏菊会,韩国端午祭成功申遗带来启示。中央民族大学王建民教授建议:"建立活态传承体系,将非遗技艺转化为文创IP。"故宫推出的"龙舟水立方"茶具、敦煌研究院的"九色鹿香囊",都是传统元素现代化转型的成功范例。

当茱萸遇上二维码,当龙舟装上GPS定位,传统节日在数字时代绽放出新的光彩。这些穿越千年的文化密码,不仅承载着民族集体的记忆,更在创新转化中构建着文化自信的根基。未来的研究可深入探讨节庆文化在元宇宙中的表达形态,以及全球化背景下中华传统节日的跨文化传播策略,让古老智慧持续滋养现代文明。