中国传统节日是中华文明的精神镜像,而诗词则是这些文化密码最生动的载体。当王维在异乡写下“遍插茱萸少一人”时,重阳节的山川草木便永远定格在盛唐的秋色里;当杜牧笔下的牧童遥指杏花村,清明时节的细雨便化作千年不绝的文化乡愁。这些穿越时空的诗句,不仅记录着节令物候的变迁,更承载着民族共同的情感记忆,如同文化基因般流淌在华夏血脉之中。

意象符号与文化密码

在重阳节的诗歌长廊中,茱萸与菊花构成了独特的象征体系。杜牧“菊花须插满头归”的恣意,白居易“满园花菊郁金黄”的绚烂,都将菊花升华为对抗时间流逝的精神图腾。茱萸作为驱邪避灾的植物,在王维“遍插茱萸少一人”的怅惘中,完成了从物质存在到情感寄托的转化,这种转化在《续齐谐记》桓景传说中得到神话加持,使茱萸成为连接人间与仙界的神秘介质。

清明诗词中的“雨”与“柳”则构建起双重叙事空间。杜牧笔下“雨纷纷”的迷蒙,既是自然气候的写实,也是集体哀思的隐喻,这种天人感应的书写传统可追溯至《礼记·月令》对清明“时雨将降”的记载。而韩翃“寒食东风御柳斜”中的杨柳,既是对《荆楚岁时记》“门前插柳”习俗的呼应,又在苏轼“梨花淡白柳深青”的描摹中,成为生命轮回的视觉符号。

情感结构与时代镜像

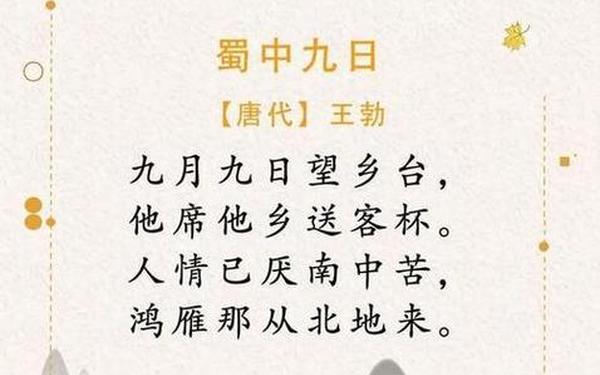

重阳诗作中的情感光谱呈现出多元维度。李清照“人比黄花瘦”的闺怨,与毛泽东“战地黄花分外香”的豪情形成鲜明对比,这种差异折射出女性私人空间与革命宏大叙事的时代碰撞。王勃“他席他乡送客杯”的羁旅愁思,在岑参“横笛惊征雁”的边塞书写中转化为家国情怀,展现唐代文人从个人感伤向社会责任的情感升华。

清明诗词的情感表达则凸显秩序的建构。白居易“棠梨花映白杨树”的白描,将家族祭祀升华为文化认同仪式;而高启“风雨梨花寒食过”的咏叹,则在个体哀思中注入“慎终追远”的集体无意识。这种情感模式在当代演化为“网上祭奠”等新形态,传统孝道通过数字技术获得延续,正如心纪奠平台创建的云纪念馆,使文化记忆突破时空界限。

文本嬗变与接受美学

重阳诗词的文本流变见证着文化符号的重构。陶渊明“采菊东篱下”的隐逸意象,在宋代经由苏轼“菊残犹有傲霜枝”的改写,被赋予士大夫的人格理想;至元代汤式“老树替人愁”的表述,则显现出市民文学对精英话语的解构。这种嬗变在《红楼梦》菊花诗会中达到高峰,大观园里的咏菊竞赛实质是清代文人群体对传统文化符号的集体再编码。

清明诗词的接受史则呈现出仪式与文学的双向互动。杜牧《清明》被历代画家反复题咏,从宋代院体画的工笔重彩到明代吴门画派的写意水墨,视觉艺术与文学文本共同构建起清明文化的多维图景。而当代中小学教材对清明诗篇的编选策略,如将《清明》与《寒食》并置,实质是通过文本互文完成传统文化教育的代际传递。

当我们重读这些泛黄诗卷中的节气密码,不仅是在触摸先人的情感脉动,更是在解码文明传承的基因序列。从茱萸辟邪到登高健身,从焚烧纸钱到云端祭祀,传统节俗在现代化转型中始终保持着文化内核的稳定性。未来的研究或许可以深入探讨数字媒介对节日诗词传播的影响,或比较中日韩重阳文化的话语差异,这些都将为传统文化创新性发展提供新的学术视角。正如那穿越千年的菊香依然浸润着现代人的精神家园,这些凝结着民族智慧的诗词,终将在时代更迭中绽放永恒的文化魅力。