在当代社会,集体婚礼以其独特的仪式感和社会意义,逐渐成为年轻群体推崇的婚庆形式。它不仅通过共享喜悦降低了个体婚礼的经济成本,更以文化传承和群体参与为核心,创造了一种兼具传统底蕴与现代审美的婚礼模式。这种形式打破了传统婚礼的私密性,将爱情承诺置于更广阔的社会场景中,既是对婚姻本质的回归,也是对社群关系的重构。

主题定位:文化融合与形式创新

集体婚礼的核心竞争力在于主题设计的文化深度与形式创新。以四川马尔康卓克基官寨的嘉绒藏族集体婚礼为例,策划者巧妙融合了藏传佛教元素、民族服饰仪式和雪山圣湖的自然景观,通过“锁同心锁”“饮交杯湖水”等环节,将婚姻承诺与地域文化符号深度绑定。这种设计不仅强化了婚礼的仪式感,更使参与者在文化沉浸中完成身份认同的升华。

主题创新需要兼顾普适性与独特性。张家界天门山集体婚礼以“情定天门”为主题,设计了包含龙舟赛、祈福晚餐、白鸽放飞等系列活动的五日行程,通过空间场景的持续转换维持仪式的新鲜感。研究表明,成功的主题设计需包含三个维度:文化符号的视觉表达、情感共鸣点的挖掘、参与式互动机制构建,这要求策划者具备跨学科的知识储备和场景营造能力。

流程设计:仪式感与参与感平衡

集体婚礼的流程架构需在标准化与个性化间寻找平衡点。经典流程通常包含报到仪式、主婚典礼、特色活动、纪念仪式四大模块。卓克基案例中,10月2日的民居入住与10月3日的对歌比赛形成节奏对比,篝火抢婚活动则通过角色扮演激发参与热情。流程设计专家指出,每个环节时长应控制在20-40分钟,并设置明确的情感递进曲线,避免参与者产生仪式疲劳。

数字化技术的融入正在重塑流程体验。武汉某婚庆团队在2024年案例中引入AR技术,使新人能实时生成3D婚礼纪念影像;北京集体婚礼则运用区块链技术进行爱情誓言存证。这些创新不仅增强了仪式感,更创造了可传播的数字资产。但需注意技术应用的适度性,防止科技元素喧宾夺主,弱化人际情感连接的本质价值。

筹备要点:系统化与精细化管控

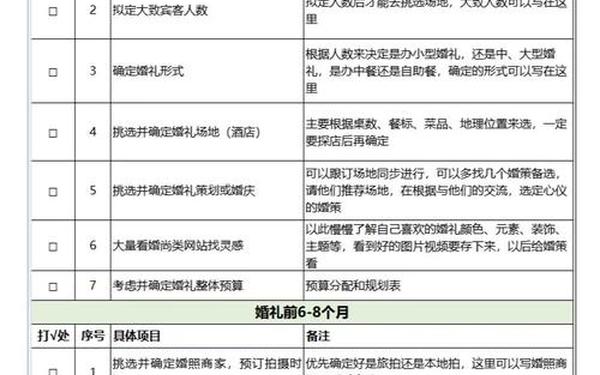

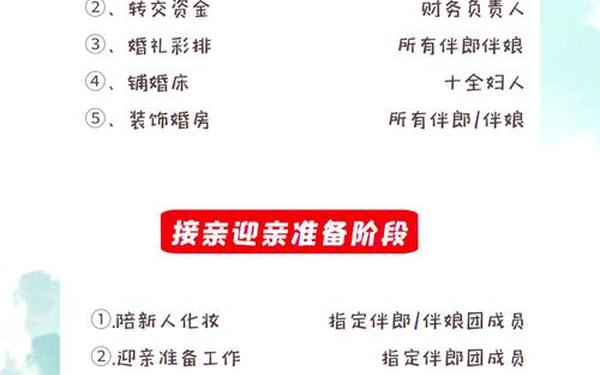

筹备期的系统化管理决定婚礼成败。时间轴设计应遵循“倒推法则”,从婚期前12个月启动场地预定、前6个月确定婚庆团队、前3个月完成人员分工。预算分配需建立动态模型,建议场地布置占35%、仪式执行25%、餐饮服务20%、应急储备10%、其他10%。深圳2024年集体婚礼的筹备日志显示,采用甘特图进行进度管控可使筹备效率提升40%。

风险防控体系构建尤为关键。需建立三级应急预案:针对天气变化的备用场地方案、针对人员缺席的AB角制度、针对设备故障的冗余配置。成都某婚庆公司2024年案例中,因未设置医疗应急小组,导致新人高原反应延误流程,教训值得引以为戒。建议组建包含法律顾问、医疗人员、技术支持的复合型保障团队。

文化赋能:传统再造与社会价值

集体婚礼正在成为传统文化现代表达的重要载体。福建永定土楼集体婚礼创新性将客家婚俗与现代舞美结合,通过“过火盆”“拜四方”等仪式的戏剧化演绎,使年轻群体在参与中理解文化内涵。人类学研究显示,这种“体验式传承”比单纯说教更易被接受,参与者的文化认同度提升达63%。

其社会价值已超越婚庆范畴。企业集体婚礼成为品牌文化输出载体,2024年某科技公司为员工举办的集体婚礼融入产品发布环节;公益集体婚礼则通过“植树宣誓”“慈善拍卖”等形式拓展社会影响力。数据显示,具有公益属性的集体婚礼媒体传播量是传统婚礼的2.3倍,说明这种形式具备独特的社会动员潜力。

总结而言,集体婚礼的策划本质是文化符号、情感体验与组织管理的三重奏。未来发展方向可能集中于三个维度:元宇宙技术的场景融合、碳足迹测算的绿色婚礼、跨文化元素的创意混搭。建议从业者建立“文化数据库+技术工具包”的双驱动模式,在保持仪式神圣性的探索更具时代特征的表达方式。对于学术研究,亟需建立集体婚礼效果评估体系,量化分析其对婚姻稳定性、文化传播效能的具体影响,这将为行业升级提供理论支撑。