以下是《顶碗少年》第二课时的教学设计方案,结合多篇教学资源整合而成,围绕“理解人物精神内核”和“感悟人生哲理”展开深入探讨:

一、教学目标

1. 语言能力:通过对比三次顶碗表演的细节描写,分析少年动作、神态变化及观众反应,体会人物心理变化过程。

2. 思维品质:理解“惊心动魄的拼搏”含义,探讨“失败与坚持”的辩证关系,培养辩证思维。

3. 文化意识:感悟“失败乃成功之母”的哲理,结合生活实际思考面对挫折的态度。

4. 学习能力:学习通过细节描写刻画人物心理的写作手法,尝试运用心理描写续写故事。

二、教学重难点

三、教学过程

1. 情境导入,激发兴趣

2. 深度品读,聚焦矛盾

任务一:对比三次表演,绘制人物心理变化图

| 表演次数 | 少年动作/神态 | 观众反应 | 关键句品析 |

|-||-|--|

| 第一次 | 微笑鞠躬,不失风度 | 惊呆→掌声不热烈 | “歉疚地微笑”体现心理素质 |

| 第二次 | 呆立、汗珠、不知所措 | 喧哗→催促换节目 | “不知所措”反映信心动摇 |

| 第三次 | 轻轻抖头,稳住碗 | 寂静→暴风雨般掌声 | “惊心动魄的拼搏”点明主题 |

任务二:聚焦老者形象,感悟精神力量

> 老者轻拍少年肩胛,低声说:“____________。”少年心想:“____________。”

引导学生体会“鼓励”与“自我激励”的双重作用,强调外部支持与内在信念的结合。

3. 哲理探究,迁移生活

4. 作业分层,拓展延伸

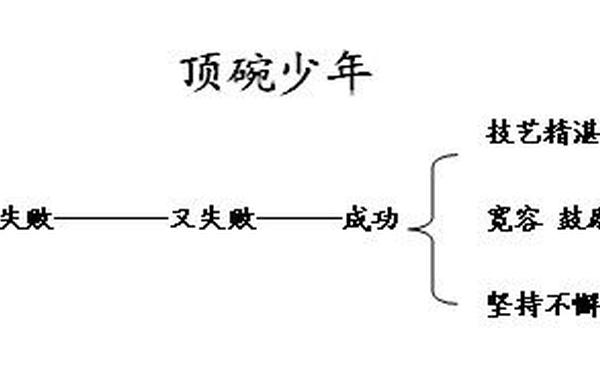

四、板书设计

顶碗少年

/ | \

第一次失败 → 第二次失败 → 第三次成功

(镇定) (动摇) (坚持)

↓ ↓ ↓

歉疚微笑 不知所措 惊心动魄

老者鼓励 + 自我超越

→ 成功 = 坚持 × 信念

五、教学反思建议

此设计整合了动作描写分析、心理活动揣摩、哲理思辨等多维度目标,兼顾语言训练与价值观引导,适合作为第二课时的深化教学。