在语言表达的丰富性中,近义词的灵活运用不仅能够避免重复,还能为文本赋予层次感与精确性。以“毕竟”为例,这个看似普通的副词,在不同语境中可通过“终究”“终归”“究竟”等近义词实现语义的微妙转换,其高级表达形式更能提升学术论述或文学创作的严谨性与感染力。本文将从词源演变、语义差异、修辞效果及跨文化对比四个维度,系统解析“毕竟”及其近义词的复杂面向。

一、词源与语义演变

“毕竟”一词的构成源于“毕”与“竟”的复合义。据考证,“毕”在甲骨文中象征捕猎用的网具,引申为“完结”之意;“竟”原指乐曲终了,后扩展为“终局”。二者结合后,“毕竟”在汉代文献中首次出现时,仍保留“了结”的原始含义,如王充《论衡》中“责乃毕竟”即指债务的彻底清算。至唐宋时期,“毕竟”逐渐转向表强调的副词功能,如辛弃疾“青山遮不住,毕竟东流去”中,其语义已与现代用法趋同,强调客观事实的不可逆转性。

这一语义演变反映了汉语词汇从具象动作向抽象逻辑的转化过程。值得注意的是,“毕竟”的“必定”义项在明清小说中尤为突出,如《二刻拍案惊奇》中“女儿此时毕竟死了”,此处“毕竟”暗含因果必然性,与“终究”形成互文。这种历时性变化表明,“毕竟”的语义内核始终围绕“最终结论”展开,但其侧重点随语境从结果确定性转向逻辑推导。

二、近义词的语义差异与语用场景

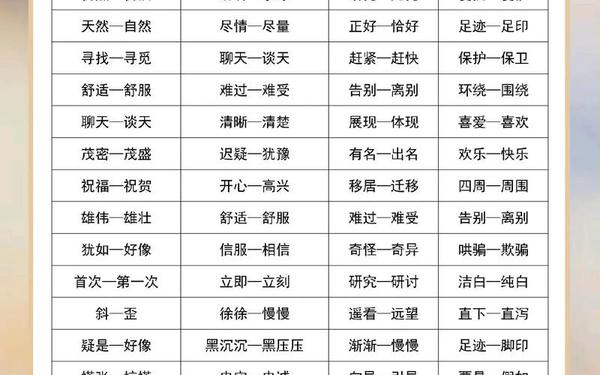

“毕竟”的近义词群包含“终究”“终归”“究竟”“到底”等,其差异体现在时间指向、情感色彩及句式适配三方面。以“终究”为例,其侧重时间维度的最终结果,如沈从文《生存》中“这世界终究是归我们年青人支配的”,强调历史必然性;而“终归”多用于表达预期与现实的统一,如“技术终归能够学会”暗含主观判断的验证。

在疑问句中,“究竟”与“到底”形成互补。“究竟”多用于书面探究本质,如“宇宙的真相究竟如何”;“到底”则倾向口语化追问,如“你到底想干什么”。而“事实”作为特殊近义词,虽属名词词性,但在复句结构中可与“毕竟”互换,如“事实胜于雄辩”与“毕竟真相无法掩盖”均强调客观性。这种词性跨界现象,揭示了汉语语法灵活性的深层特征。

三、高级表达的修辞效果与文体适配

在学术写作中,“毕竟”的高级替换需兼顾逻辑严密与风格庄重。哲学论述中,“终究”常被选用以强调辩证过程的终极性,如“个体终究无法脱离社会关系存在”;史学文本则偏好“终归”,如“变法终归于失败”突出历史评价的盖棺定论。文学创作中,张爱玲擅用“到底”制造时间纵深,如“到底是要凋谢的”,使瞬间场景获得永恒意味。

英语语境中的对应表达同样值得关注。权威译本常将“毕竟”译为“after all”或“in the final analysis”,但二者存在细微差异:前者侧重常识性共识(如“After all, he is just a child”),后者强调系统性推演(如“In the final analysis, economic factors dominate”)。这种跨语言映射的不对称性,要求译者根据文本功能选择适配译法。

四、跨文化视角下的语言对比

从类型学视角观察,汉语“毕竟”类副词具有独特的语法化路径。英语中类似功能的“ultimately”源于拉丁语“ultimus”(最终的),保留空间隐喻;而“毕竟”的语义演化则从工具名词(网具)到时间副词,体现汉民族从具象操作到抽象思维的认知跃迁。在日语中,「結局」虽与“毕竟”对应,但多含消极语义韵,如「結局失敗した」(终究失败了),这与汉语“毕竟”的中性色彩形成对比。

社会语言学研究表明,“毕竟”在现代媒体中的使用频率呈下降趋势,年轻群体更倾向使用“说白了”“实际上”等口语化替代。这种代际差异折射出语言经济性原则对传统副词的冲击,同时也为词汇更新研究提供了鲜活样本。

“毕竟”及其近义词系统构成汉语逻辑表达的重要枢纽,其语义网络既承载着历史演变的痕迹,也映射着当代语用的创新。对近义词差异的精准把握,不仅能增强文本的表现力,更是跨文化交际能力的基础。未来研究可进一步量化分析不同文体中近义词的分布规律,或借助语料库探求地域方言中的替代形式,这将为汉语副词研究开辟新的理论维度。在语言快速流变的今天,守护词汇的细腻差异,或许正是保持思想精微性的关键所在。