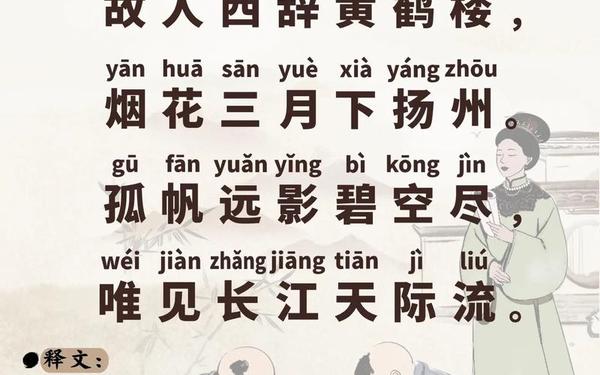

李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》以黄鹤楼为地理坐标,构建了一个多维度的诗意空间。黄鹤楼不仅是三国时期的军事瞭望楼,更是唐代文人雅士的聚会胜地。诗中“故人西辞黄鹤楼”一句,既点明了送别地点,又通过“西辞”的方位词暗示了孟浩然东行的轨迹。这种地理上的动态对比,将黄鹤楼置于历史与现实的交汇点。据《元和郡县图志》记载,黄鹤楼在唐代已是“荆吴胜景之最”,其建筑风格与神话传说(如费祎乘鹤升仙)共同构成了文化象征。

“烟花三月下扬州”则将时间与空间意象融合。扬州作为唐代东南最繁华的都会,“烟花”二字不仅描绘了暮春时节柳絮如烟、繁花似锦的自然景象,更隐喻了盛唐时期的社会繁荣。清人孙洙称此句为“千古丽句”,因其以简练笔墨勾勒出春色与都市的双重繁华。从襄阳到江夏,从黄鹤楼到扬州,诗人通过地理路径的延伸,将个人离别之情升华为对时代精神的赞颂。

二、情感与景物的深度交融

李白的送别诗不同于王勃的慷慨或王维的缠绵,而是以“寓情于景”的手法开创了独特的抒情范式。诗中“孤帆远影碧空尽”并非单纯写景,而是通过孤帆的视觉消失,暗示目送时间的漫长与情感的绵延。宋代画家夏永的《黄鹤楼图》中,孤帆与江流的构图恰与此诗意呼应,展现了“景中有人,人中有情”的艺术境界。

“唯见长江天际流”则进一步将情感物化为自然之力。长江的浩荡不仅是地理实体,更是时间与生命的隐喻。俞平伯在《唐诗鉴赏辞典》中指出,此句“以景结情”,使离别之怅惘与自然之永恒形成张力。这种手法在李白其他作品中亦有体现,如《赠汪伦》的“桃花潭水深千尺”,皆以自然意象承载情感重量。

三、盛唐气象的浪漫投射

此诗的创作背景深植于开元盛世的土壤。孟浩然比李白年长十二岁,已是诗坛名宿,而李白尚在青年时期。两人的友谊超越了年龄差距,体现了盛唐文人“以诗会友”的精神传统。据《唐才子传》记载,李白初访孟浩然时,后者对其诗作“大加称赞”,这种惺惺相惜为离别增添了一层文化认同的色彩。

诗中“烟花三月”的繁华意象,不仅是自然景致的描摹,更是盛唐社会风貌的缩影。扬州作为漕运枢纽与商业中心,其繁荣象征了唐代的经济活力。美国汉学家宇文所安曾分析,李白笔下的扬州是“一个充满可能性与欲望的都市”,这种向往折射出诗人对盛唐文明的自信。

四、文学史中的经典重构

此诗与崔颢的《黄鹤楼》形成了一种微妙的对话关系。崔颢以“昔人已乘黄鹤去”的神话叙事奠定黄鹤楼的仙道气质,而李白则以人间离别重构其文化意义。南宋陆游在《入蜀记》中记载,黄鹤楼在南宋战乱中被毁,但李白的诗句仍被后人传诵,说明其情感内核超越了物质载体的局限。

此诗对后世文学的影响深远。明代画家安政文在《黄鹤楼雪景图》中,以孤帆、江流为元素再现诗意场景;清代文人更是将“烟花三月”视为江南春色的代名词。现代学者熊礼汇指出,李白的送别诗“开创了以动态视角表现静态情感的先河”,这一评价揭示了其在诗歌技法上的革新。

总结与启示

李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》通过时空意象、情感投射与时代精神的交织,构建了一幅充满诗意的送别画卷。其价值不仅在于艺术成就,更在于对盛唐文化生态的生动记录。未来研究可进一步探讨此诗在东亚汉文化圈中的传播,或结合数字人文技术分析其意象结构的空间特征。正如德国诗人歌德所言:“艺术是时代的镜子”,李白的这首诗正是盛唐气象的一面明镜,映照出那个时代的辉煌与文人的精神追求。