唐开元十八年(730年)的春日,李白在江夏黄鹤楼送别挚友孟浩然东下扬州,挥笔写就这首千古绝唱。这场离别发生于盛唐的黄金时代,两位诗人的交往更增添了作品的传奇色彩——孟浩然比李白年长十二岁,既是诗坛前辈,又是李白倾慕的隐逸典范。据《赠孟浩然》中“吾爱孟夫子,风流天下闻”的赞叹可见,李白对这位“红颜弃轩冕,白首卧松云”的友人怀有深刻的精神共鸣。

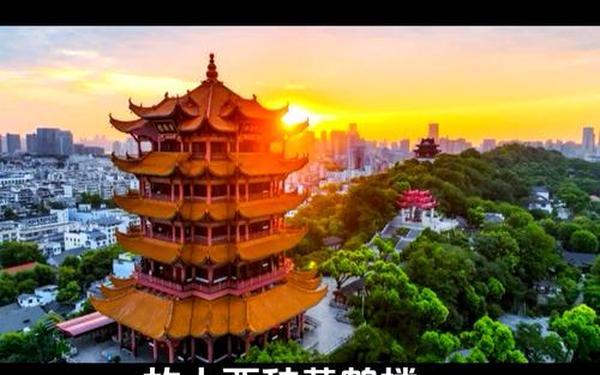

此次送别的地点黄鹤楼,不仅是长江沿岸的胜迹,更承载着仙道传说的文化意象。费祎乘鹤登仙的传说与崔颢“昔人已乘黄鹤去”的慨叹,为这场离别涂抹上一层超脱尘世的浪漫底色。而扬州作为唐代最繁华的都市之一,其“十里长街市井连”的富庶景象,使“下扬州”成为对理想生活的诗意投射。

二、意象建构与空间张力

诗中“烟花三月”的意象,以烟雾迷蒙的视觉印象与繁花似锦的触觉感受,构建出立体的春日图景。孙洙称此句为“千古丽句”,不仅因其语言绮丽,更因其暗含时代密码:盛唐的繁华如同永不落幕的烟花,而扬州的富庶恰是这一时代的缩影。李白的笔触将私人化的离别情绪,升华为对盛唐气象的集体礼赞。

“孤帆远影”与“长江天际”的对比,形成强烈的空间张力。帆影在碧空尽头消逝的动态过程,被凝固为永恒的凝视;而长江的奔流不息,则暗示着时间的不可逆转。这种“瞬间与永恒”的辩证,使离别不再是单向的情感宣泄,而是转化为对生命流动性的哲学思考。船行渐远时视线与江流的同步延伸,更以地理空间的拓展隐喻精神境界的开阔。

三、情感表达的克制与超越

相较于王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”的直白,或王维“劝君更尽一杯酒”的缠绵,李白的送别呈现出独特的审美品格。全诗未见“愁”“泪”等字眼,却通过“唯见长江天际流”的开放式结尾,将怅惘之情融入天地浩渺。这种“不写之写”的手法,既符合儒家“哀而不伤”的诗教传统,又暗合道家“天地有大美而不言”的宇宙观。

诗人情感的超越性,还体现在对离别本质的重新诠释。在“孤帆”与“长江”的意象并置中,个体生命的短暂与自然造化的永恒形成对话。当孟浩然的行舟化作碧空中的一点微痕,李白凝视的不仅是友人的背影,更是所有人在时间洪流中的共同命运。这种将个体经验上升为普遍生命体验的视角,使诗歌获得超越时空的感染力。

四、艺术手法的创新与影响

李白创造性地将送别场景置于动态的视觉流程中:从黄鹤楼的近景特写,到孤帆中景的持续关注,最终落于长江天际的宏大远景,形成类似电影长镜头的叙事效果。这种空间层次的递进,不仅强化了情感表达的纵深,更开创了送别诗的空间美学范式。其“目送归鸿”的抒情方式,直接影响了岑参“山回路转不见君,雪上空留马行处”等后世名句的创作。

诗中虚实相生的手法尤为精妙:“烟花三月”是实景虚写,以朦胧笔法勾勒春色;“天际流”则是虚景实写,将无形的时光流逝具象化为江水奔涌。这种虚实转换打破了传统送别诗的线性叙事,使诗歌获得多维度的阐释空间。现代学者指出,这种艺术处理使文本成为开放的符号系统,不同时代的读者都能在其中投射自身的情感体验。

五、文化基因与当代价值

从文化地理学视角审视,黄鹤楼—长江—扬州的意象链,实际构成了盛唐文化的空间图谱。黄鹤楼承载的仙道传统、长江象征的中华文明血脉、扬州代表的物质繁荣,共同编织出唐人精神世界的三重维度:超越性的精神追求、深沉的历史意识、现世的生命热情。这种文化基因的传承,使诗歌超越了个体送别的具体情境,成为解码盛唐气象的关键文本。

在当代语境下,该诗的阐释显现出新的可能。生态批评学者关注诗中自然意象的现代启示:长江的生态书写暗含古人对自然的敬畏,与当今的可持续发展理念形成跨越时空的对话。数字人文领域则通过GIS技术还原唐代长江航运路线,为“孤帆远影”的文学想象提供地理空间的可视化支撑。这些跨学科的研究路径,为古典诗歌的当代阐释开辟了新的学术增长点。

总结

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》以克制的抒情与宏大的时空建构,重塑了送别诗的美学范式。其价值不仅在于精妙的艺术手法,更在于通过对离别的书写,完成了对盛唐文化精神的诗性提炼。在文化传承与创新并重的今天,该诗的研究仍具有方法论启示:既需深入历史语境还原创作本真,也要借助跨学科视角激活文本的当代意义。未来的研究可进一步关注诗歌意象的跨媒介转化(如书画、影视改编),以及其在构建文化认同中的特殊功能,让古典诗学智慧持续滋养现代文明。