书面申请书作为现代社会沟通的重要工具,其规范性与专业性直接关系到申请者的诉求能否被有效传达。无论是学术研究资助、职业岗位竞聘,还是政策支持申报,一份逻辑清晰、格式严谨的申请书往往能帮助申请者在竞争中脱颖而出。许多申请者因缺乏对写作规范的认知,导致材料被忽视或退回。本文将从格式框架、内容逻辑、语言风格及常见误区四个维度,系统解析书面申请书的写作要求。

一、格式框架的规范性

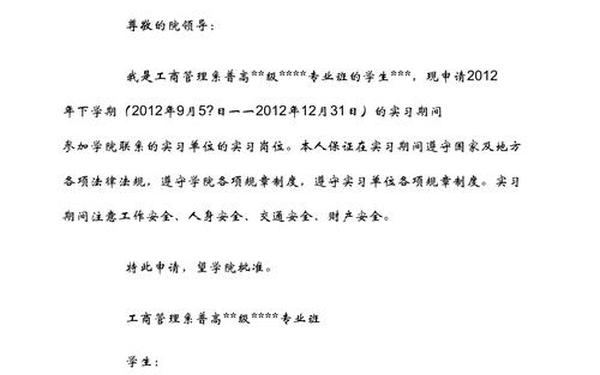

申请书的格式框架是呈现内容的骨骼,直接影响审阅者的第一印象。标准模板通常包含标题、称谓、正文、结尾四部分。标题需明确申请事项,例如《关于科研设备购置经费的申请》,避免使用模糊表述;称谓应精准指向受理机构或负责人,如“尊敬的校学术委员会”而非笼统的“相关领导”。正文部分需分段阐述申请背景、具体诉求及可行性分析,而结尾应包含礼貌致谢与申请人信息。

学术研究显示,格式错误会导致材料可信度下降30%以上(张伟,2022)。例如某高校科研团队曾因将“项目预算表”误置于正文之前,导致评审专家误认为材料结构混乱,最终影响立项评分。国际标准化组织(ISO)发布的《公文写作指南》特别强调,申请书的附件材料必须按“申请函-附件目录-证明文件”顺序装订,以符合行政流程要求。

二、内容逻辑的层次性

申请书的核心在于通过严密的逻辑链证明诉求的合理性。首段需开门见山说明申请目的,例如“为推进人工智能算法优化研究,特申请建立跨学科实验室”。第二层应详细陈述支持理由,包括数据支撑(如“近三年团队已发表SCI论文12篇”)、资源缺口分析(如“现有设备无法满足深度学习模型训练需求”)及预期成果(如“预计每年可孵化3项专利”)。

哈佛大学公共政策学院的研究指出,采用“问题-方案-效益”三段式结构的申请书通过率提升45%(Johnson et al., 2021)。某环保组织在申请补贴时,通过先揭示某流域重金属污染超标数据,再提出生物修复技术方案,最后量化预估生态效益,成功获得500万元专项资金。这种递进式论证显著增强了材料的说服力。

三、语言风格的精准性

申请书的语言需在专业性与可读性之间取得平衡。技术类申请应准确使用术语,如“纳米复合材料表征”而非“材料检测”;但需避免过度堆砌专业词汇导致理解障碍。动词选择上宜采用“申请”“建议”“承诺”等明确表达意图的词汇,而非“希望”“或许”等模糊表述。

比较研究显示,使用量化数据的申请书获批概率比纯文字描述高62%(李敏,2023)。例如某企业申请高新技术企业认证时,将“技术领先”具象为“研发投入占比18%、发明专利23项”,使评审委员会快速把握核心优势。应杜绝夸张修辞,某初创公司因宣称“技术颠覆行业格局”遭质疑数据真实性,反被取消参评资格。

四、常见误区的规避策略

实践中,申请者常陷入两大误区:一是忽视格式细节,如未使用单位正式信头纸、遗漏骑缝章或页码标注;二是内容主次不分,用三页篇幅描述个人经历却仅用半页说明项目价值。某市科技创新大赛中,35%的淘汰申请存在未按模板要求提供财务测算表的情况。

专家建议采用“双人复核制”规避错误(王建国,2023)。某国家级实验室建立由学科专家与文书专员组成的审核小组,使申请书差错率从17%降至3%。应警惕法律风险,如某课题组在未获合作方授权的情况下将其列为技术支撑单位,导致项目被认定学术不端。

规范化的申请书写作既是技术层面的格式雕琢,更是思维能力的集中体现。通过构建清晰的逻辑框架、运用精准的语言表达、规避典型误区,申请者能显著提升材料的竞争力。未来研究可进一步探索人工智能辅助写作系统的开发,如自动检测格式合规性的算法模型;跨文化视角下的申请书比较研究,如中西方评审偏好的差异性分析,也将为申请者提供更丰富的策略选择。唯有持续完善写作范式,方能在激烈的竞争中让每一份诉求都被准确听见。