春节与思乡,是中华文明千年文脉中永恒交织的双重旋律。从《诗经》的岁暮咏叹到唐宋诗人的佳节感怀,诗词如同时光的琥珀,封存着先民对岁时更迭的敬畏、对团圆的渴望,以及游子漂泊的孤寂。本文将以百首春节诗词与思乡名句为经纬,剖析其文化意蕴与艺术手法,探寻古典文学如何以精炼语言构建民族的情感共同体。

节日意象与民俗画卷

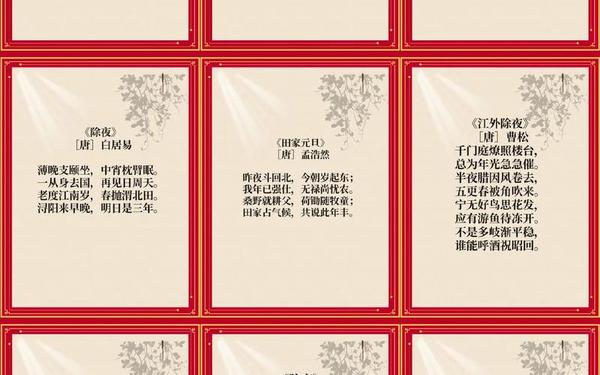

在孟浩然《田家元日》的“桑野就耕父,荷锄随牧童”中,农耕文明的时间刻度清晰可见。诗人以北斗星斗柄转向东方为岁序更替的象征,将天象观测与农事活动编织成时间叙事,体现了“观象授时”的文化智慧。而白居易《除夜》中“火销灯尽天明后,便是平头六十人”,则以个体生命计量时间的流逝,凸显春节作为人生刻度的重要意义。

民俗符号的密集呈现构成节庆的视觉图谱:李世民《守岁》的“盘花卷烛红”描绘宫廷守岁的奢华,与徐君倩“粽里觅杨梅”的民间饮食形成对照。王安石《元日》中“新桃换旧符”的仪式,更将驱邪纳福的巫术思维升华为文化符号,其背后是汉代以来“神荼郁垒”门神信仰的演变。这些意象共同构建起多维度的春节记忆空间。

时空交错的艺术建构

诗人们常以时空折叠手法增强情感张力。高适《除夜作》中“故乡今夜思千里”采用“对写法”,设想家人思念远客,使单相思变成双向奔赴,这种“主客移位”技巧在杜甫《月夜》达到巅峰:诗人想象妻子“香雾云鬟湿”的望月姿态,将长安与鄜州两地时空并置,创造出“诗从对面飞来”的审美奇观。

王维“遍插茱萸少一人”则以缺位制造情感留白,通过兄弟登高时的人数缺失反向强化思念。戴叔伦《除夜宿石头驿》更将时空压缩至极致:“一年将尽夜,万里未归人”——十字之间,岁暮的紧迫感与地理的阻隔感形成双重压迫,道尽漂泊者的生存困境。

| 诗作 | 手法 | 情感表达 |

|---|---|---|

| 杜甫《月夜》 | 对写法 | 夫妻相思的镜像投射 |

| 王维《九月九日》 | 缺位叙事 | 兄弟情深的空白美学 |

| 白居易《邯郸冬至》 | 反说法 | 游子苦情的迂回表达 |

文化基因的现代传承

春节诗词中蕴藏着中华民族的集体无意识。曹植《元会》的“皇室荣贵,寿考无疆”体现天人合一的秩序观,而孟浩然“田家占气候”则展现农耕社会对自然的谦卑。这些文化基因在当代“返乡潮”“春运”现象中依然涌动,正如《中国诗词大会》通过竞技形式唤醒的文化记忆,证明古典文本仍具有情感联结的现实力量。

从学术研究视角,可探索诗词意象的跨媒介转化。如隋炀帝“灯树千光照”中的元宵灯景,可与现代灯光艺术对话;苏轼《守岁》中“儿童强不睡”的场景,正与短视频时代的守岁文化形成互文。未来研究或可结合数字人文技术,构建春节诗词的时空地理信息系统,揭示文学景观与地域文化的关系。

当我们在爆竹声中诵读“总把新桃换旧符”,不仅是重复古老的仪式,更是在全球化语境中确认文化身份。这些穿越千年的诗句,如同薪火相传的文明火种,照亮现代人寻找精神原乡的道路。让古典诗词成为连通传统与现代的桥梁,或许正是文化传承最具诗意的打开方式。