在传统节日教育中,中秋节手抄报已成为学生文化认知与艺术表达的重要载体。本文聚焦1-6年级学生的创作需求,结合教学实践与设计美学,探讨如何通过手抄报实现文化传承与创造力培养的双重目标。

一、设计原则与创意构思

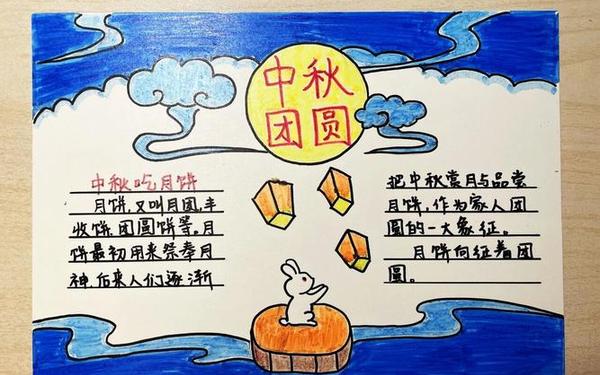

低年级手抄报设计需遵循"简化图形、强化叙事"原则。如网页68指出,1-3年级宜采用月亮、玉兔、月饼等符号化元素,配以简笔山水或家庭团圆场景,文字区域占比不超过40%。以网页62展示的三年级作品为例,通过圆形月相图与阶梯式文字框的搭配,既符合儿童认知规律,又形成视觉焦点。

高年级创作则应体现文化深度与设计创新。网页40中提到的分层布局法值得借鉴:顶部放置诗词书法,中部设置传说故事插画,底部安排习俗说明。网页27展示的中学生作品巧妙运用立体折纸工艺,将嫦娥奔月故事以三维形式呈现,这种跨媒介手法可提升作品的互动性。

二、内容构成与信息筛选

| 内容模块 | 低年级要素 | 高年级要素 |

|---|---|---|

| 文化溯源 | 简写嫦娥奔月传说 | 周礼祭月制度考据 |

| 习俗展示 | 月饼/灯笼简笔画 | 地域习俗对比分析 |

网页3与网页60均强调内容筛选的梯度性:低年级宜选用《静夜思》等浅显诗句,配以注音注释;高年级则可引入苏轼《水调歌头》的哲学思考,如网页29所示,通过诗句比较展现文化流变。网页82提到的佛山秋色会灯艺,可作为地方特色文化的拓展素材。

三、年级差异与能力培养

1-3年级侧重基础技能培养。网页68建议采用模块化设计:15cm×20cm版面划分4-6个功能区域,通过色块区分引导视觉动线。网页62的二年级案例显示,使用蜡笔平涂与印章组合,既能控制创作难度,又可训练色彩感知。

4-6年级应注重综合能力提升。如网页27提及的"主题延伸法":在完成基础版面后,增设"我的中秋故事"写作区或"传统VS现代"对比栏。网页40展示的五年级作品,通过采访长辈获取口述历史,将个体记忆融入文化展示,这种田野调查法的引入值得推广。

四、制作技巧与材料创新

低年级宜采用安全便捷的材料组合。网页66推荐使用皱纹纸拼贴表现月相变化,海绵印章拓印桂花图案。网页62中展示的"月饼转盘"设计,通过旋转卡纸实现习俗知识问答,兼具趣味性与教育性。

高年级可尝试混合媒介创作。网页69提到的在线设计工具与手绘结合模式,既能保证作品精度,又保留个性特征。网页40中某六年级作品使用LED灯带装饰灯笼图案,在夜间展示时形成光影特效,这种科技与传统结合的方式预示着手抄报发展的新方向。

五、文化传承与教育价值

手抄报创作实质是文化解码与再编码过程。如网页3所述,学生在梳理中秋起源(周代祭月)与流变(唐代定型)时,需理解符号背后的文化逻辑。网页28通过20个作品案例证明,这种创作能显著提升学生对传统节日的认同度。

跨学科融合成为发展趋势。网页29展示的诗词赏析模块,可与语文教学形成联动;网页87提到的计量习俗(如供月水果数量象征),则可融入数学统计学习。这种整合式学习模式,使手抄报突破单纯的美术作业范畴,成为综合素养培养载体。

实践建议:

1. 建立年级递进式评价标准(1-2年级重参与,5-6年级考创意)

2. 开发地方文化素材包(参考网页82的佛山灯艺案例)

3. 探索数字创作平台(如网页69的在线设计工具)

通过上述分析可见,中秋节手抄报创作是传统文化教育的微观镜像。未来研究可深入探讨:数字工具如何优化传统手工艺表现?不同地域文化元素的选择标准如何制定?这些课题的突破,将推动传统文化教育向更深层次发展。

参考文献:

网页3/28/40: 手抄报内容架构与年级差异分析

网页60/82: 地域文化元素运用研究

网页27/62: 创作技法与材料创新案例