在信息爆炸的时代,阅读已成为知识积累的核心途径,而读书笔记则是将碎片化信息转化为体系化认知的关键工具。通过对15篇读书笔记摘抄和30篇摘抄笔记的分析,我们发现,优秀读书笔记不仅是文字的机械复制,更是思维重构与知识内化的过程。从符号标记到深度札记,从片段摘抄到主题提炼,这些实践案例揭示了阅读与写作之间的深层互动规律。

一、形式与功能

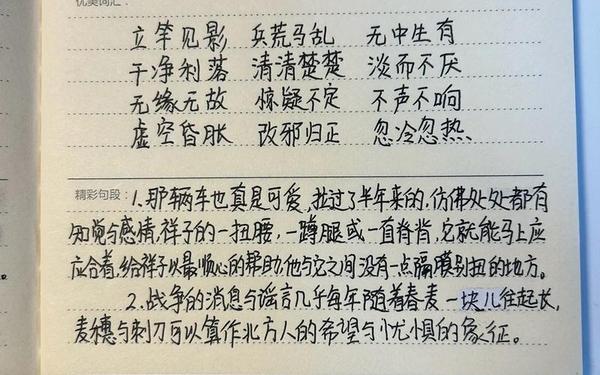

读书笔记的形态随阅读目标呈现显著差异。初级形式如符号标记和目录整理,通过直线、问号等符号系统建立重点索引,适合快速定位核心内容。例如《如何阅读一本书》建议的7种标记法,既能保持阅读连贯性,又为后续回顾提供视觉线索。而进阶的摘抄式笔记则需遵循"少而精"原则,每条摘录须注明完整出处,如《茶花女》读书笔记中标注的出版信息与页码,确保学术严谨性。

结构性笔记的创作体现更高维度的思维加工。思维导图笔记通过层级关系可视化知识架构,《打开心智》的导图将认知科学理论分解为可操作的模块;而札记式笔记要求融合原文观点与个人创见,如对《海底两万里》尼摩船长的人物分析,既包含文本细节摘录,又结合学视角的批判思考。

| 类型 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 符号标记 | 快速标注重点,符号系统个性化 | 教材研读、速读 |

| 摘抄评注 | 原文+批注,保留思考痕迹 | 经典文献精读 |

| 主题札记 | 跨文本观点整合,含原创分析 | 学术研究写作 |

二、碎片与体系

碎片化记录是知识沉淀的起点。卡片笔记法通过"原文+感悟"的结构化模板,将《爱的教育》中关于同理心的段落与教育实践案例关联,形成可复用的知识单元。这种模块化处理使单条笔记具备独立价值,如在分析儿童文学时,可直接调用既有卡片构建论证链。

体系化整合则需要方法论支撑。RIA标签法(阅读-解释-应用)在《写作7堂课》笔记中展现强大效用:将"素材分类"概念与既往写作经历对照,再制定具体实施计划。数字工具的应用进一步放大这种优势,Flomo的标签系统允许建立"读书笔记/心理学"等多级索引,实现知识的立体归档。

三、场景与应用

学术研究场景要求笔记具备文献溯源功能。在《林海雪原》的文本分析中,研究者通过提要式笔记提炼叙事结构,同时记录不同版本的人物解读差异,这种对比性记录为论文论证提供多维支撑。而针对《蕙櫋杂志》的评注笔记,则展现如何通过考据修正历史认知偏差。

大众阅读场景更侧重情感共鸣与认知升级。《海底两万里》的读书笔记示范了文学鉴赏的双重路径:既摘录凡尔纳对海洋生态的描写,又结合当代环保理念进行延伸解读。这种"文本细读+现实观照"的模式,使阅读成果突破个体经验局限。

四、工具与技巧

数字工具正在重塑笔记形态。微信读书的划线批注功能支持即时导出,配合Notion数据库可实现跨平台知识管理。而传统纸质笔记的不可替代性体现在思维深加工层面,《如何阅读一本书》建议的"书头批注"仍是最直接的元认知训练方式。

技巧创新方面,"三色笔记法"在《欧洲私法杂志》研究中的应用值得借鉴:黑色记录原文要点,蓝色添加学术质疑,红色标注实践启示。这种视觉化编码显著提升笔记检索效率,使30万字札记转化为可按颜色过滤的知识图谱。

纵观45篇读书笔记实践,可发现知识管理的三重跃迁:从信息采集转向认知建构,从线性记录进化到网状关联,从个体记忆拓展为可共享的知识资产。未来研究可深入探讨脑科学原理与笔记效能的关联,或开发适配不同认知风格的笔记工具。对于普通读者,建议建立"每日300字"的微笔记习惯,通过持续积累实现认知复利。正如鲁迅在《书苑折枝》中的实践所示,优秀的读书笔记永远是思考的脚手架,而非文字的囚笼。

参考文献整合:

- 知乎专栏:读书笔记的类型与格式规范

- 个人博客:从碎片到体系的笔记方法论

- 《清华法学》论文摘要写作指南

- 读书笔记实例分析与文学批评实践