在“大众创业、万众创新”的时代背景下,高校创业教育逐渐成为人才培养的重要环节。SYB(Start Your Business)创业培训作为联合国国际劳工组织开发的创业教育项目,被国内高校广泛引入并融入课程体系。学校强制要求学生参与SYB培训的现象引发了争议——有人认为这是培养创新能力的必要手段,也有人质疑其形式化倾向。本文通过分析SYB创业计划书范文的框架设计,结合政策导向、课程改革和学生发展需求,探讨学校强制推行SYB培训的深层逻辑。

一、政策驱动下的教育转型

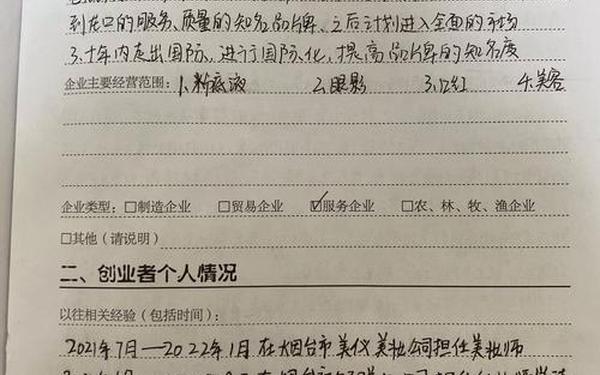

国家自2015年起将创新创业教育纳入高校教学质量评估体系,SYB作为标准化创业培训工具,成为政策落地的具体载体。教育部《普通本科学校创业教育教学基本要求》明确要求开设“创业基础”必修课,而SYB课程体系因其模块化设计(包括市场评估、财务预测、法律形态等10个步骤),恰好满足政策对系统化创业教育的要求。例如南京市浦口区某高校的创业计划书范文显示,学生需完成从企业构思到利润计划的完整商业逻辑训练。

这种政策导向与地方创业扶持形成联动。湘潭市等地方规定,申请创业补贴必须提交SYB培训合格证书和规范化的创业计划书。学校通过强制参与SYB培训,实质上是帮助学生获取政策资源支持的“通行证”,这也解释了为何部分范文特别强调法律形态选择和财务计划合规性。

二、课程体系的实践重构

传统商科教育偏重理论传授,而SYB课程通过“产生企业构思—评估市场—制定计划”的渐进式训练,实现了理论与实践的场景化融合。浙江科技学院的案例显示,其《浙商解读与创业实务》课程将SYB教材与企业家访谈视频结合,通过“感知企业—感悟职业—感奋创业”三阶段模型,使学生的创业计划书呈现真实的行业洞察。某高校的创业计划书范本中,对甜品店选址的分析精确到公交线路和人流密度,这种细节训练正是传统课堂难以实现的。

但课程实效性仍面临挑战。研究表明,约30%的高校存在SYB师资经验不足的问题,部分教师缺乏创业实战经历,导致教学停留在表格填写层面。这也解释了为何有些学生反馈培训“流于形式”,而真正创业者却后悔未深入学习现金流管理等内容。

三、学生发展的双重需求

从能力培养角度看,SYB培训通过商业计划书撰写训练,系统性提升学生的市场分析、风险评估和资源整合能力。一份优秀的范文需涵盖固定资产折旧计算、销售成本预测等专业内容,这种训练使学生在模拟创业中建立量化思维。重庆某高校的跟踪数据显示,参与SYB培训的学生创业存活率比未参与者高17%,证明体系化训练确有实效。

但需求匹配存在错位。调查显示,仅15%的大学生有强烈创业意向,强制参与导致资源浪费。某校的创业计划书模板中,约40%的内容涉及贷款申请和政策利用,这对无意创业的学生而言缺乏价值。如何平衡普惠性与针对性,成为课程改革的关键命题。

四、现实困境与突破路径

当前SYB培训面临三大矛盾:标准化课程与个性化需求的矛盾、政策考核与教学质量的矛盾、短期培训与长效孵化的矛盾。例如某校的创业计划书范文要求详细列明药膳甜品功效,这种细分领域知识需专业指导,但多数培训仅完成基础模板教学。研究建议建立分级培养体系,对已创业学生提供IYB(改善企业)进阶课程,对普通学生侧重创新思维培养。

浙江科技学院的“校企协同”模式值得借鉴。其课程将SYB教材与企业诊断结合,学生需在计划书中分析真实企业的供应链问题,这种产教融合既提升实践性,又为企业储备人才。引入翻转课堂和创业沙盘模拟,可缓解传统讲授的枯燥感。

总结来看,学校强制推行SYB培训的本质,是响应国家创新战略、重构教育体系的必然选择。但其价值实现需要突破三大瓶颈:师资的实战化升级、课程的差异化设计、评估的动态化改进。未来研究可深入探讨“微创业”模块开发、学分银行制度衔接等方向,使创业教育真正成为点燃创新火种的催化剂。