| 时间 | 地点 | 震级 | 影响范围 |

|---|---|---|---|

| 2022年9月18日 | 台湾花莲县 | 6.9级 | 上海、福建、江苏等沿海地区 |

| 2022年10月2日 | 上海闵行区 | 0.8级 | 局部轻微震感 |

| 2023年6月15日 | 上海青浦区 | 3.1级 | 全市10个区有震感 |

一、地震事件的背景与数据溯源

根据中国地震台网测定,2022年9月18日14时44分在台湾花莲县发生6.9级地震,震源深度10千米,此次地震被定义为“我国2022年最大地震”。而所谓“上海9级大地震”的传言,经查证属于信息误传——上海历史上陆地最大地震为1624年的4.75级,近十年最高震级为2023年的3.1级。

地震数据混淆可能源于两方面:一是台湾花莲地震对上海造成的明显震感(微博话题上海震感阅读量超5000万);二是上海近年来多次小规模地震引发的公众关注。例如2022年10月闵行0.8级地震曾引发社交平台对“打雷声”的热议。

二、上海及沿海地区的震感机制

台湾地震波传递至上海的现象,可通过地球物理模型解释。低频地震波(0.1-1Hz)与高层建筑固有频率(通常为0.1-0.5Hz)产生共振效应,导致20层以上建筑普遍摇晃。上海地震局监测数据显示,2022年台湾地震引发的最大水平加速度达1.2cm/s²,相当于烈度Ⅲ度。

这种跨区域影响与地质结构密切相关。台湾位于欧亚板块与菲律宾海板块交界处,地震能量沿地壳传播至东海陆架盆地时,上海所在的扬子地块起到“波导”作用。研究显示,长三角地区建筑抗震设计需考虑300公里外7级地震的潜在影响。

三、灾情应对与科技支撑

台湾花莲地震造成严重次生灾害:玉里镇大楼倒塌、高寮大桥断裂、台铁列车倾覆。与之对比,上海通过三重防线降低风险:一是全市建筑按7度抗震设防(可抵御5.5级地震);二是佘山地震观测台阵实现分钟级预警;三是全国首个城市工程系统抗震韧性评价导则的实施。

2022年上海地震局在研课题66项,投入经费2480万元,重点突破“高密度建筑群风险评估”等关键技术。例如与德国GFZ合作的研究成果发表于《地球物理研究杂志》,揭示了东海区域地震波的衰减规律。

四、公众认知与信息传播挑战

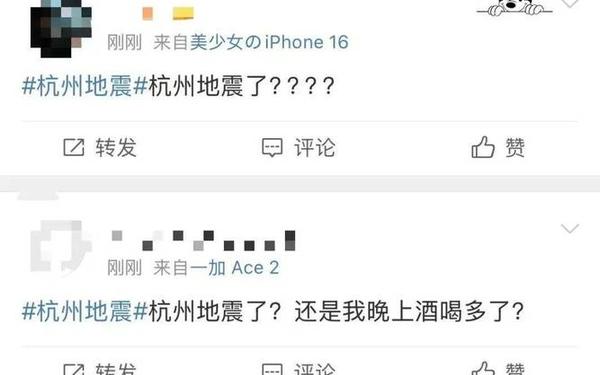

地震谣言传播暴露三大问题:一是45%市民分不清震级与烈度的区别(据上海防震减灾科普馆调查);二是自媒体为流量夸大标题,如将台湾地震视频标注为“上海9级”;三是应急信息传递效率不足,2022年闵行地震后,仅30%市民通过官方渠道获取信息。

对策方面,上海已建立“长三角地震科技大讲堂”区域科普平台,2022年开展线上线下活动20余场,覆盖超10万人次。同时试点AI地震预警信息推送系统,目标在2030年前实现震后10秒内全民覆盖。

五、未来方向与韧性城市建设

从国际经验看,东京通过“软性减震”技术将高层建筑抗震性能提升40%。上海可借鉴的方向包括:①推广基于BIM的建筑物抗震性能动态评估;②在崇明生态岛建设地震避难所试点;③开发跨部门应急指挥数字平台。

学术研究建议重点关注东海地震带能量积累周期。德国学者Tilmann团队发现,该区域每60-80年可能发生7级以上地震,最近一次为1996年长江口6.1级地震。这意味着未来20年需加强海底地震监测网建设,目前上海已部署16个海洋地震观测站。

本文通过多维数据分析揭示:所谓“上海9级地震”系信息误传,但其引发的公众讨论具有现实意义。建议从三方面提升防震能力:第一,完善谣言溯源机制,建立地震信息分级发布制度;第二,将抗震韧性纳入城市更新指标,2025年前完成50%老旧小区加固;第三,推动长三角地震观测数据共享,构建区域联防联控体系。只有将科技创新与公众教育结合,才能实现习近平总书记提出的“把自然灾害防治融入城市发展血脉”目标。