2023年“五一”假期:调休争议与多维影响

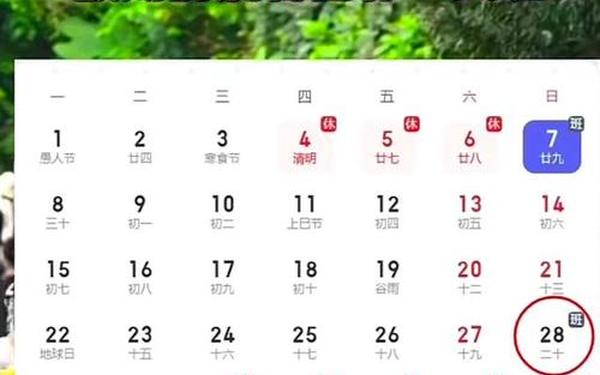

2023年的“五一”劳动节假期,因调休安排引发了广泛讨论。根据国务院办公厅发布的节假日安排通知,劳动节假期从4月29日至5月3日共5天,但需在4月23日(星期日)和5月6日(星期六)补班。这一“拼假”模式在拉动消费的也因打乱工作节奏而备受争议。本文将围绕政策背景、社会影响、经济效应及优化路径等方面展开分析。

一、政策背景与调休机制

2023年的劳动节假期安排延续了我国节假日调休的传统模式。国务院办公厅在2022年12月发布的《关于2023年部分节假日安排的通知》中明确规定,劳动节通过调休形成5天连休,需在前后周末各补班1天。这种设计旨在通过集中假期刺激消费,但实质法定节假日仅1天(5月1日),其余4天为周末和调休拼凑。

从历史演变看,我国节假日调休制度始于1999年黄金周改革,后因过度集中导致旅游拥堵,2008年取消“五一”黄金周改为短假期。2023年的5天调休方案是权衡消费刺激与工作节奏的折中选择。

| 节假日 | 放假天数 | 调休补班日 |

|---|---|---|

| 劳动节 | 5天 | 4月23日、5月6日 |

| 春节 | 7天 | 1月28日、29日 |

| 国庆节 | 8天 | 10月7日、8日 |

二、公众舆论的两极分化

调休制度引发了社会舆论的分歧。一方面,5天假期为跨省旅游提供可能,携程数据显示国内旅游订单同比增长超7倍;补班导致连续工作6天的疲劳感被放大。调查显示,约65%的受访者认为调休“得不偿失”,部分网友直言“用周末换长假如同拆东墙补西墙”。

支持者则认为,集中假期有利于促进家庭团聚和长途旅行。以淄博为例,其“烧烤专列”等创新服务带动旅游收入增长605%,印证了长假对地方经济的提振作用。但反对声音强调,旅游体验质量因人流拥挤而下降,北京白领雷蕾的案例显示,假期前后需完成高强度工作,实际休息效果大打折扣。

三、经济拉动与结构矛盾

从宏观经济层面看,2023年“五一”假期旅游收入达1480.56亿元,恢复至2019年同期的100.66%。这一数据表明假期经济对服务业复苏的关键作用。马蜂窝报告显示,亲子游、美食游等新业态增长显著,成都、长沙等城市因特色消费脱颖而出。

调休制度暴露了深层矛盾。中国消费经济学会洪涛指出,5天假期仅能支撑3天有效旅游时间,经济拉动效应弱于7天黄金周。带薪休假落实率不足加剧了集中出行压力——我国带薪休假天数(10天)远低于日本(17.7天)和德国(30天),导致休假需求在法定节假日集中释放。

四、制度优化的可行路径

针对当前矛盾,学界提出三大改革方向:

- 增加法定节假日:北京大学吴必虎建议探索增加1-2天假期,同时优化调休程序透明化。

- 落实带薪休假:参照日本经验,建立带薪休假与企业信用挂钩机制,确保劳动者权益。

- 发展错峰旅游:文旅部推动的“中国旅游日”主题活动月,通过分散消费时段缓解拥堵。

企业层面,需创新产品供给。如昆明海北大营火车主题露营地开发研学项目,将劳动教育融入旅游,获得市场认可。这类“旅游+”模式既满足多元化需求,又减轻传统景区压力。

五、总结与展望

2023年“五一”假期调休争议,本质是公众对高质量休假需求的集中体现。政策制定需在刺激消费与保障休息权之间寻找平衡点。短期可通过灵活调休机制(如试行“弹性补班”)缓解矛盾,长期则应加快带薪休假立法,培育多元休假文化。

未来研究可深入探讨以下方向:1)不同代际群体对假期的偏好差异;2)数字化技术对分散式休假的支持作用;3)中小企业落实带薪休假的政策激励方案。唯有系统性优化休假制度,才能实现经济发展与民生福祉的双赢。