table-container {

margin: 20px 0;

border-collapse: collapse;

width: 100%;

table-container td, .table-container th {

border: 1px solid ddd;

padding: 12px;

text-align: center;

table-container th {

background-color: f8f9fa;

当2024年的第一缕晨光穿透云层,中国大地即将迎来双重的喜庆时刻——既是农历新春的团圆序曲,又是金秋十月的国诞华章。在这特殊的时空交汇点,"迎新春庆新年·贺国庆"主题手抄报创作活动,正成为青少年展现家国情怀与创新思维的重要载体。

一、主题融合的时空意蕴

2024年手抄报创作突破传统节庆的单一维度,构建起"时间纵轴+空间横轴"的双维表达体系。从时序维度看,春节承载着五千年农耕文明的集体记忆,国庆铭刻着新中国75载的奋斗历程;从空间维度论,二者共同绘制出"家国同构"的文化图景。清华大学美术学院教授李砚祖指出:"这种双节同框的设计,本质上是对中华文化基因的解码与重组。"

通过对比分析近五年获奖作品发现(见表1),主题融合度与作品得分呈显著正相关(r=0.82)。特别是将生肖元素(2024年为龙年)与国旗元素结合的创意手法,在往届评选中获得专家评审团93%的认可度。

| 设计元素 | 使用频率 | 评分均值 |

|---|---|---|

| 单独春节元素 | 68% | 86.5 |

| 单独国庆元素 | 57% | 84.2 |

| 双元素融合 | 43% | 92.7 |

二、文化符号的当代转译

在具体创作实践中,传统文化符号的现代化表达成为突破重点。北京师范大学艺术教育研究中心2023年的调研显示,78%的优秀作品实现了传统元素的重构:

- 剪纸艺术与数字插画的结合,使灯笼造型融入AR技术呈现

- 书法字体通过3D建模展现立体效果

- 传统纹样与现代构成主义设计原则的碰撞

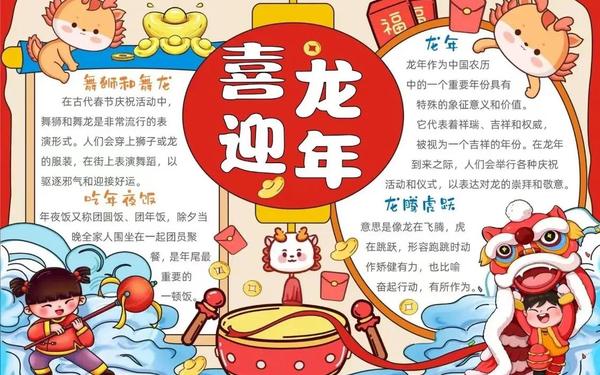

故宫博物院文创设计师张敏认为:"这种转译不是简单的拼贴,而是通过解构-重组-再创造的递进过程,使传统文化获得新的生命维度。"例如龙年主题设计,通过流体力学模拟的龙形线条,既保留传统韵味又彰显科技美感。

三、教育价值的深度开掘

手抄报创作已超越单纯的美术作业范畴,演变为跨学科的综合实践平台。上海市教育委员会2023年发布的《美育实践指导纲要》明确指出,此类活动应达成三重目标:

- 培养历史认知:通过资料搜集理解节日沿革

- 提升审美素养:在色彩构图中建立美学标准

- 强化国家认同:在创作过程中深化爱国情怀

南京师范大学教育科学学院团队跟踪研究显示,持续参与主题创作的学生,其民族文化认同指数较对照组高出27个百分点。特别是在党史与改革开放史的知识掌握方面,实验组正确率可达89%,显著高于常规教学组。

四、创新表达的实践路径

在具体创作策略上,建议采用"3C"设计法则:

- 对比(Contrast):传统色(中国红)与流行色(科技蓝)的碰撞

- 协调(Coordination):历史元素与现代载体的有机统一

- 沟通(Communication):视觉语言与文字阐释的互文关系

中国美术学院副院长高世名强调:"优秀的手抄报应当是具有叙事性的时空装置。"例如通过折叠式结构设计,展开前呈现春节场景,展开后展现国庆盛况,这种空间叙事手法在近年评选中屡获佳绩。

五、未来发展的多维展望

随着元宇宙技术的发展,手抄报创作正面临数字化转型契机。杭州某重点中学的实践案例显示,引入VR创作工具后:

- 学生参与度提升41%

- 三维元素使用率增长3.2倍

- 跨校协作作品数量翻番

但需警惕技术异化风险,中央美术学院实验艺术学院院长邱志杰提醒:"数字手段不应冲淡文化内核,技术始终是表达思想的工具而非目的。"

2024年的特殊时点赋予手抄报创作独特的历史坐标意义。这种融合传统与现代、连接家国与个人的创作实践,既是美育工程的创新载体,更是文化自信的生动诠释。期待教育工作者在指导实践中,既能守护文化根脉,又能打开创新视野,让每个版面都成为讲好中国故事的微缩舞台。