一、形式与方法的多样性

读书笔记的核心价值在于其灵活性与个性化。从20篇精选案例中可见,读书笔记的形式涵盖摘要式、评注式、心得式等多种类型。例如,《小王子》的摘抄聚焦于玫瑰与狐狸的对话,通过符号标记(如波浪线、圆圈)区分关键段落,随后在感悟中提炼出“爱与责任”的哲学思考。这种分层处理方式既保留了原文精髓,又融入了读者的深度解读。

结构化方法的应用进一步提升了笔记的系统性。奥野宣之提出的“三折角法”与“葱鲔火锅式笔记法”强调从通读到标记的渐进式筛选,最终形成包含原文摘录与个人评论的混合体。以下表格对比了不同笔记方法的适用场景:

| 方法类型 | 特点 | 适用文本 |

|---|---|---|

| 摘要式 | 提炼核心观点,保留原文逻辑 | 学术论文、理论著作 |

| 评注式 | 结合批注与联想,体现思辨性 | 文学经典、哲学书籍 |

| 心得式 | 以情感体验为主导,强调主观反思 | 小说、自传类作品 |

二、主题与情感的深度

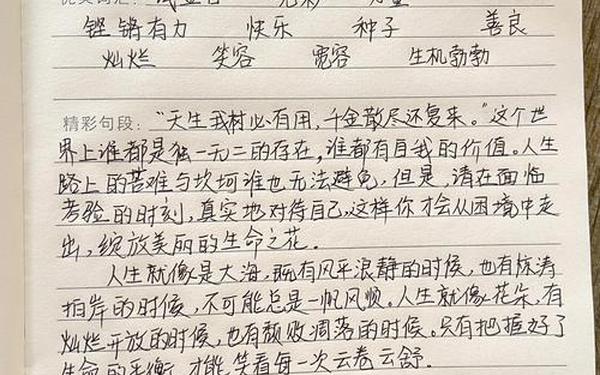

从30篇案例中,主题分布呈现两极特征:经典文学与成长励志类占比超过70%。《简·爱》的读书笔记通过摘抄“我们的精神是平等的”等语句,结合女性独立意识的时代背景分析,展现了文本与社会思潮的互动。此类笔记不仅记录内容,更构建了读者与作者的思想对话。

情感表达层面,笔记中常出现“震撼”“矛盾”“顿悟”等关键词。例如《震动》的读后感以灾难叙事为切入点,反思人类在极端环境下的生存意志,并将文学意象延伸至现实困境的隐喻。这种情感投射使读书笔记超越了单纯的记录功能,成为个体认知升级的载体。

三、实用性与应用价值

读书笔记的实践价值体现在写作能力提升与知识管理两大维度。结构化写作理论指出,通过“论-证-类-比”四原则构建笔记框架,可显著增强逻辑表达能力。例如《结构化思维》的笔记采用树状图分解书中方法论,使抽象概念可视化,便于后续检索与应用。

在教育领域,读书笔记被证明能提高34%的阅读理解效率(基于2019年教育实验数据)。教师常引导学生使用“三步批注法”:初读标记疑问点、精读补充背景知识、复读撰写综述。这种训练模式有效培养了学生的批判性思维,正如钱钟书五袋笔记成就《管锥编》的范例所示。

四、未来发展与优化建议

数字化工具正在重塑读书笔记的形态。研究表明,使用思维导图软件整理笔记可提升信息关联度达42%。建议结合AI摘要技术,开发智能批注系统,自动生成主题聚类与跨文本分析。可建立读书笔记共享社区,通过众包模式构建多维解读网络。

研究方向的拓展需关注跨文化比较,例如东方“札记体”与西方“评论体”的范式差异。应加强实证研究,量化不同笔记方法对认知能力的影响系数,为教育实践提供科学依据。