当银河被喜鹊填平,当金风玉露染透秋光,中国文人的笔墨便在七夕夜绽放出最璀璨的星光。从东汉《古诗十九首》中“盈盈一水间,脉脉不得语”的哀婉,到宋代秦观“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”的豁达,七夕诗词承载着中华文化对爱情的哲学思考。其中,秦观的《鹊桥仙·纤云弄巧》以其独特的艺术张力与超越时空的情感共鸣,成为千年七夕文化的精神坐标。这部作品不仅重构了牛郎织女的传统叙事,更以“金风玉露一相逢”的瞬间永恒,为东方爱情美学树立了不朽典范。

一、文本解构:意象的时空交响

《鹊桥仙》开篇即以“纤云弄巧”构建视觉奇观,流动的云纹被赋予织女的巧思,形成天人合一的隐喻场域。这种“云”与“巧”的互文,呼应了唐代林杰“穿尽红丝几万条”的乞巧民俗,却通过拟人化处理将技艺崇拜升华为情感符号。词中“飞星传恨”的物理运动轨迹,实则暗合古代天文学对牵牛、织女星宿的观测记录,《汉书·地理志》曾记载牛女星区对应岭南分野,而秦观将星象动态转化为情感载体,实现了科学认知与诗意想象的完美融合。

| 意象 | 科学原型 | 情感投射 |

|---|---|---|

| 金风玉露 | 秋分节气物候特征 | 纯净爱情的物质化 |

| 鹊桥归路 | 鸟类迁徙生物学现象 | 离别时刻的心理空间 |

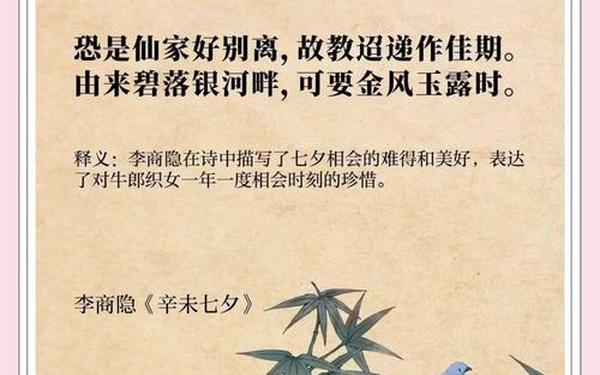

词作通过“柔情似水”与“佳期如梦”的虚实转换,创造出现实时间与心理时间的双重维度。这种时间哲学与李商隐《辛未七夕》“清漏渐移相望久”形成鲜明对比:李商隐将时间具象为刻漏移动,表达仕途困顿中的焦灼;而秦观以“如梦”消解时间线性,使瞬间相遇获得永恒价值,这种突破正是宋代理学“格物致知”思维在文学中的投射。

二、情感革新:悲喜剧的美学超越

在秦观之前,七夕诗词多沿袭“欢娱苦短”的悲剧基调。汉代佚名《迢迢牵牛星》以“泣涕零如雨”定格织女形象,唐代白居易直言“几许欢情与离恨,年年并在此宵中”,皆强化了相见时难别亦难的哀伤。秦观却独创“以乐景写哀”的抒情范式:“便胜却人间无数”的激赏与“忍顾鹊桥归路”的不忍形成情感张力,使全词在悲剧性底色上浮现金粉般的希望微光。

这种情感结构的革新,深层对应着宋代市民社会的价值转向。冯梦龙在《情史》中指出,明代文人开始关注“真情”而非礼法,而秦观早在十二世纪便通过星宿神话重构了情感。词中“两情久长”的宣言,既是对唐代元稹“取次花丛懒回顾”的继承,更是对婚姻制度与自由意志关系的超前思考,比西方浪漫主义爱情观早诞生七百年。

三、文化流变:从乞巧到情愫的嬗变

七夕的文化基因中始终存在双重脉络:东汉崔寔《四民月令》记载的“曝衣晒书”体现着农耕文明的实用理性,而晋代葛洪《西京杂记》所述“穿七孔针”则昭示着女性技艺崇拜。秦观的高妙之处,在于将“乞巧”的物质诉求转化为“乞情”的精神追求,使节日内涵完成从技术美学到情感美学的跃迁。

这种转化并非孤例,却因《鹊桥仙》成为文化转折点。唐代杜牧《秋夕》中“轻罗小扇扑流萤”仍停留在宫廷女子的寂寥场景,而宋代吕渭老《小重山·七夕病中》已出现“团扇扑流萤”的情感互文。至明清时期,冯梦龙在《情史》中明确提出“男女相悦为婚”,标志着七夕彻底从技艺竞赛场转变为情感表达空间,而秦观词正是这场六百年文化转型的启明星。

四、现代启示:传统的创造性转化

在当代非遗保护视野下,七夕被列入国家级非物质文化遗产,但《鹊桥仙》提供的不仅是文化符号,更是传统再生的方法论。词作中“金风玉露”的纯净意象,可转化为对抗物质主义的情感净化剂;“鹊桥归路”的空间隐喻,则为数字化时代的异地恋者提供精神抚慰。这种古典文本的现代激活,与李泽厚“情本体”哲学形成跨时空对话。

未来的七夕文化研究,或可沿三个维度展开:1)诗词意象数据库建设,量化分析“银河”“鹊桥”等符号的历时演变;2)比较文学研究,探索牛女神话与希腊俄耳甫斯传说的叙事结构异同;3)情感人类学考察,追踪“两情久长”观念在跨国婚恋中的现代转化。这些研究方向,将使《鹊桥仙》不再仅是文学经典,更成为解码中华情感基因的密钥。

从星宿崇拜到情感哲学,从穿针楼阁到元宇宙鹊桥,秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》始终是中华爱情文明的精神锚点。它既完成了对传统七夕意象的创造性转化,又以“瞬间即永恒”的时空观预见了现代人的情感困境。当我们在数字银河中重新仰望这片古典星空时,那些流淌在词句中的金风玉露,依然在滋润着每个渴望真情的灵魂。未来的文化传承,或许正需要这种既守护文化DNA,又敢于重构表达范式的智慧——就像八百年前的淮海居士,用一阕小词改写了整条银河的叙事。