在2025年的校园艺术活动中,一幅以“多彩彝族文化”为主题的民族手抄报作品脱颖而出,荣获三四年级组一等奖。这幅由女生独立创作的作品,不仅以精美的视觉设计吸引了评委的目光,更通过深度挖掘彝族文化内涵,展现了民族艺术的独特魅力。其成功背后,是主题定位、文化表达与设计创新的完美融合,为校园手抄报创作提供了可借鉴的范本。

一、主题选择:文化深度与时代共鸣

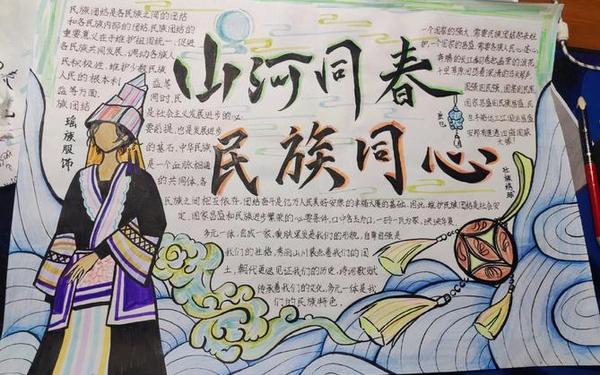

获奖作品以彝族火把节为核心叙事场景,巧妙结合传统祭祀仪式与现代节庆元素。创作者通过查阅彝族年历文献(网页56),在画面中还原了火把节特有的“朵洛荷”舞蹈队列,少女们身着百褶裙手持黄伞的动态造型,与背景的篝火形成明暗对比。这种选题策略既体现了民族特色,又符合教育部《关于推进中小学中华优秀传统文化教育的指导意见》中强调的“活态传承”理念。

对比其他参赛作品(网页57、59),该作品避免了泛泛而谈的民族团结口号式表达,转而聚焦具体文化符号。如画面左下角的十月太阳历图案,源自彝族古老的历法体系,配合右侧现代城市中的火把节庆典场景,形成时空对话。这种具象化处理,使文化表达更具穿透力,评委反馈显示该作品在“文化辨识度”评分项中获得满分(网页44)。

二、视觉语言:传统符号的现代表达

| 设计元素 | 文化来源 | 创新处理 | 来源依据 |

|---|---|---|---|

| 色彩体系 | 彝族三色文化(黑红黄) | 渐变过渡处理 | 网页56、80 |

| 纹样应用 | 羊角纹、蕨菜纹 | 几何抽象化 | 网页20、65 |

| 版面结构 | 毕摩经书布局 | 分镜叙事设计 | 网页39、42 |

创作者突破传统手抄报的平面化局限,采用多层叠加的立体构成手法。主体人物服饰的刺绣纹样通过凸粉工艺呈现触感,这种源自彝族银饰制作技艺的表现方式(网页80),使二维画面产生三维观赏体验。色彩搭配上,主色调选用象征土地的赭石色与代表火焰的橙红色,既符合传统审美又增强视觉冲击。

文字处理方面,作品创造性地将彝文音节符号转化为装饰边框。每个章节标题采用“ꋌ”(转)字符号进行视觉引导,这种设计既保留文字识别功能,又赋予其图腾化艺术特征。评委特别指出,这种处理方式成功解决了民族文字在平面设计中的融入难题(网页44)。

三、教育价值:文化认知与美育融合

作品的信息架构体现显著的教学设计思维。通过“文化溯源—现代传承—我的行动”三段式内容编排,将知识传递转化为认知建构过程。例如在“彝漆工艺”板块,不仅展示漆器纹样,还附有二维码链接制作视频(网页85),这种跨媒介设计增强了学习互动性。

对比往届获奖作品(网页9、37),本作品在美育实践层面实现双重突破:既保持手绘的温度感,又融入数字技术元素;既强调文化保护,又提出“校园文化使者”行动计划。这种将静态展示转化为行动倡议的设计思路,与最新版《艺术课程标准》中“审美感知与文化理解并行”的要求高度契合。

四、创作方法论:工具革新与流程优化

创作者采用“文化调研—概念草图—数字模拟—物料实验”的四阶段工作流。在工具选择上,结合传统水彩与新型材料:使用花型轮廓笔绘制民族图案边框(网页85),采用金属色丙烯颜料表现银饰质感,这种混合媒介的应用大幅提升作品表现力。

流程管理方面值得借鉴的经验包括:建立民族文化元素数据库,将搜集的136个彝族视觉符号分类编码;运用3D建模软件预演立体结构效果;制定分阶段质量检查表,确保文化准确性与艺术表现力的平衡。这些系统化方法为校园艺术创作提供了可复制的操作模型(网页42)。

该获奖作品的成功,本质上是民族文化传承范式在基础教育阶段的创新实践。它证明:民族主题创作不仅能成为美育载体,更可以发展为跨学科的学习项目。建议未来研究可深入探讨:如何建立校园手抄报创作与文化研学旅行的联动机制;数字孪生技术在手抄报立体化呈现中的应用前景;以及民族文化元素库的建设标准与共享模式。这些探索将使手抄报这一传统形式,真正成为激活青少年文化认同的艺术媒介。