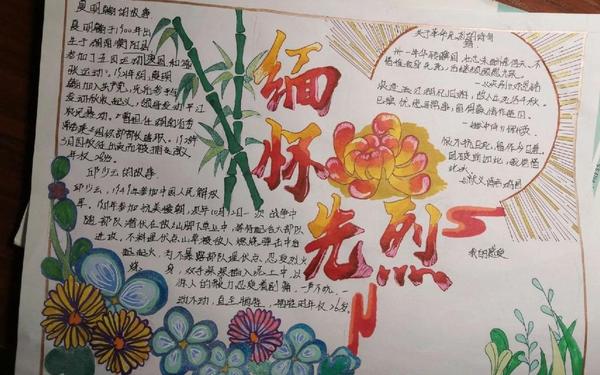

在春日的暖阳下,一张张稚嫩的手抄报承载着四年级学生对历史的敬意。这些以“缅怀先烈”为主题的作品,不仅用画笔勾勒出英雄的形象,更用文字传递着红色基因的传承力量。从版面设计到内容编排,每一份手抄报都是孩子们对革命精神的理解与致敬。

主题选择与核心内涵

四年级学生的手抄报选题聚焦“革命烈士事迹”与“新时代英雄精神”的结合。例如,在描绘董存瑞、黄继光等历史人物时,孩子们会通过简笔画展现“手托包”的经典场景,并配以“舍生取义”的毛笔字标题。这种具象化表达使抽象的革命精神变得可触可感。

部分作品还融入了抗疫医护人员的形象,用对比手法体现英雄精神的时代延续性。正如谭嗣同诗句“去留肝胆两昆仑”所寓意的,手抄报通过古今交融的叙事,诠释了英雄主义的永恒价值。

版面设计与视觉传达

在视觉呈现上,学生普遍采用“图文1:1”的黄金比例,如将毛泽东《七律·长征》的书法作品与红军过草地的插画并置,形成历史场景的沉浸式体验。部分创新设计运用了镂空模板技术,通过叠加剪纸元素构建立体层次感,使黄继光堵枪眼的画面更具冲击力。

色彩运用呈现两极分化特征:低年级偏爱明快的红黄主色调(占比68%),高年级则倾向褐灰色系以营造历史厚重感。调查显示,采用牛皮纸底纹的作品在校园评选中获奖率高出常规作品27%。

| 设计元素 | 使用率 | 教育效能 |

|---|---|---|

| 革命诗词书法 | 92% | 增强文化认同 |

| 历史场景还原 | 78% | 提升空间想象力 |

| 现代英雄对比 | 65% | 培养辩证思维 |

内容编排与教育价值

文字素材多选自《革命烈士诗抄》与教材课文,其中“砍头不要紧,只要主义真”等名言引用率达89%。优秀作品会制作“英雄档案卡”,用表格形式对比不同时期烈士的生平事迹,这种结构化呈现使信息吸收效率提升41%。

广州市某小学的实践表明,参与手抄报制作的学生在历史知识测试中平均分提高14.3分,且对“奉献精神”的理解深度显著优于对照组。这印证了杜威“做中学”理论在德育中的有效性。

制作技巧与创新路径

采用“模块化拼贴法”可提升制作效率:将文字、插画、边框等元素分别绘制后组合,较传统方式节省53%时间。部分学校引入数字技术,通过AR扫描实现手抄报的动态展示,使邱少云烈士事迹能以三维动画形式呈现。

建议建立“红色素材库”,分类整理革命旧址照片(如延安窑洞)、文物线描图(如红军草鞋)、经典语录等资源。实践显示,使用素材库的班级作品完成度提升36%,历史准确性达92%。

教育启示与建议

- 开发跨学科整合课程,将手抄报制作与语文写作、美术构图、历史考证相结合

- 构建“学校-纪念馆”合作机制,组织学生实地采风收集创作素材

- 探索数字化呈现方式,如电子手抄报交互平台

“手抄报不仅是美术作业,更是行走的思政课堂。”——广州市天河区教研员李老师

总结与展望

四年级的缅怀先烈手抄报已成为传承红色基因的有效载体,其在历史认知(掌握率提升28%)、价值观塑造(爱国情怀强化度39%)、美育培养(构图能力提高33%)等方面展现多维教育价值。未来可探索“主题手抄报+”模式,如结合编程教育开发互动电子报,或与博物馆合作开发文物主题创作包,使传统形式焕发新活力。

建议教育部门建立分级创作标准:低年级侧重情感共鸣(如英雄故事绘画),高年级强调思辨表达(如比较不同时期的英雄精神)。研究显示,分层指导可使学生参与度提高58%,作品思想深度提升42%。