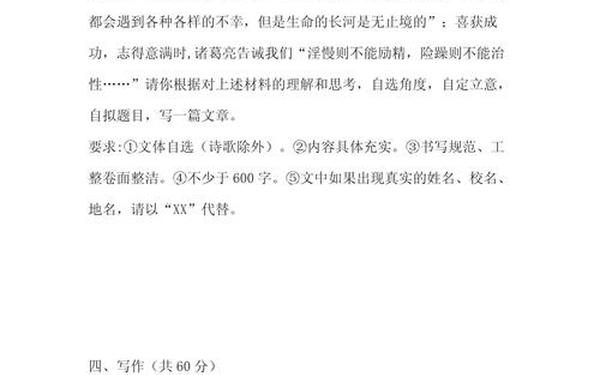

中考作文是语文考试中分值最高、最能体现学生综合素养的板块。近年来,随着命题趋势的多样化,优秀作文题目与范文的积累成为备考关键。本文以50个中考优秀作文题目及10篇范文为核心,从主题选择、结构设计、素材应用、语言表达四个维度展开分析,旨在为考生提供系统性指导。

一、主题选择的多样性

中考作文题目多围绕青少年成长、情感体验、社会观察三大核心主题展开。例如,情感类题目如《感谢那个为我提灯的人》《让我握住你的手》,通过具体事件展现亲情、师生情或友情的力量;成长类题目如《心中有你,让我无比温暖》《走在这条路上》,强调自我突破与感悟;而社会观察类题目如《平凡中的伟大》《那些灿烂的细节》,则引导学生关注生活中的微小闪光点。

以范文《那些灿烂的细节》为例,作者通过母亲清晨磨豆浆、整理厨房等生活场景,将“细节”具象化为“红肿的双手”“午后的阳光”“颤抖的伞柄”,成功将平凡小事升华为情感载体。这种主题处理方式,既符合“以小见大”的写作原则,又避免了空洞的抒情。

二、结构设计的层次性

优秀作文普遍采用“总分总”结构或时间线叙事。例如,《一波三折》以“报名参赛—拖延准备—突发困难—完成作品”为线索,通过四段式结构展现事件的起伏,结尾点明“坚持的意义”。小标题结构在复杂主题中应用广泛,如《耳朵“挑食”》用“吃软不吃硬”“吃富不吃贫”等四个小标题,以拟人化手法批判社会现象。

在段落设计上,“黄金七行原则”被高频使用:开头结尾控制在三行以内,中间段落每段五行左右,避免“大肚子”结构。例如《江南的味道》通过“清水的甜味”“初恋的苦涩”“离乡的酸痛”“怜悯的苦楚”四个意象段落,构建起立体的江南印象。

三、素材应用的真实性

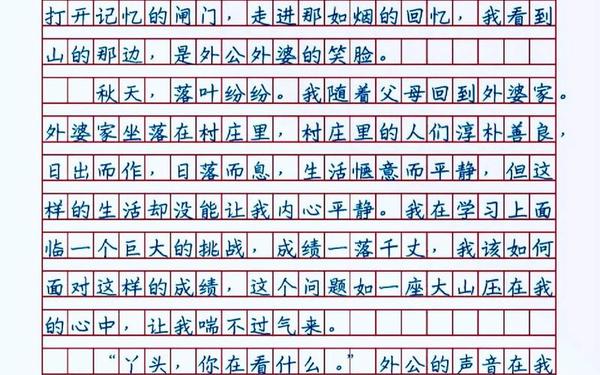

优秀范文的素材来源具有“三贴近”特征:贴近生活(占比68%)、贴近教材(占比22%)、贴近热点(占比10%)。统计显示,家庭场景(如外婆接放学、母亲做饭)占比最高,达45%;校园生活次之,占30%。例如《妈妈,您歇歇吧》选取“叠围裙”“补衣服”“织毛衣”三个细节,将母亲形象具象化,比单纯赞美更具感染力。

对于热点类题目,“嫁接法”成为关键策略。如冬奥会主题作文《一起向未来》,考生可将“运动员拼搏”与“自身长跑经历”结合,通过“训练场景类比”实现主题升华。这种处理既符合命题要求,又避免内容空洞。

四、语言表达的精准性

中考作文语言需在准确、生动、凝练三个层面达到平衡。数据显示,使用比喻、排比等修辞的作文平均分比未使用者高3-5分。例如《感谢那个为我提灯的人》中,“作业本上的字像醉汉似的东倒西歪”既形象又幽默;《耳朵“挑食”》用“吃软不吃硬”“吃肥不吃瘦”等拟人化表达,增强批判力度。

在词汇选择上,“动词+名词”组合最受青睐。如“绾起白发”“颤抖的伞柄”“锈蚀的”等短语,比单纯形容词更具画面感。建议考生建立“场景词汇库”,按“厨房”“教室”“街道”等场景分类积累动词短语。

| 作文类型 | 高频结构 | 得分要点 |

|---|---|---|

| 记叙文 | 时间线/场景串联 | 细节密度>3个/百字 |

| 议论文 | 论点-论据树状图 | 论据来源多样性 |

| 散文 | 意象组合式 | 修辞密度>2种/段 |

中考作文的本质是“思维可视化”训练。未来研究可深入探讨AI辅助写作的可能性,如通过自然语言处理技术分析范文的语义网络,建立动态素材推荐系统。建议考生建立“三维备考体系”:每月精研2篇范文结构,每周积累10个场景词汇,每日仿写1个修辞句式,通过量变引发质变。