一、审题与立意

题目要求围绕“长大”的瞬间展开,需聚焦某一具体事件,通过细节描写和心理变化体现成长的感悟。重点在于通过“那一刻”的细腻刻画,展现从依赖到独立、从懵懂到成熟的过程。例如:

二、结构设计

1. 开头:用场景描写或回忆式引入,点明主题。

示例:

“窗外的雨淅淅沥沥地下着,我望着病床上脸色苍白的妈妈,突然意识到,那个只会撒娇的小女孩已经可以成为妈妈的依靠了。”

2. 中间:

参考范文:

“我学着妈妈的样子淘米、加水,手忙脚乱地切菜,火苗‘呼’地窜起时,我吓得后退两步,但咬咬牙又站回灶台前。”

示例:

“妈妈喝下我煮的粥时,眼角的泪光让我明白,长大是学会用行动表达爱。”

3. 结尾:总结感悟,升华主题。

示例:

“那一刻,我读懂了‘长大’的重量——它不是年龄的增长,而是学会用肩膀分担生活的风雨。”

三、细节描写技巧

1. 动作描写:用具体动词展现过程(如“颤抖的手捏着创可贴”“踮脚擦拭柜顶的灰尘”)。

2. 心理描写:通过内心独白或比喻表达情感(如“心里像压了块石头”“恐惧像潮水般退去”)。

3. 环境烘托:用天气、光线等渲染氛围(如“寒风裹着雨丝打在脸上”“夕阳的余晖洒在爸爸的白发上”)。

4. 修辞手法:比喻(“成长如破茧的蝶”)、排比(“学会独立,学会坚强,学会感恩”)等增强感染力。

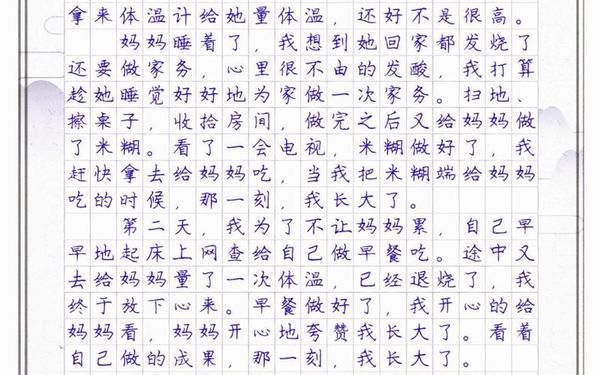

四、范文示例

题目:《那碗热腾腾的粥》

“妈妈发高烧的那天,我第一次独自走进厨房。米粒在锅里翻滚,我的手被蒸汽烫得通红,却咬牙坚持。当我把粥端到妈妈床前时,她苍白的脸上绽开笑容,轻声说:‘我的小棉袄长大了。’那一刻,我忽然明白,长大不是长高了多少厘米,而是能在家人需要时,成为他们的依靠。”

解析:通过煮粥的细节(动作、困难)和妈妈的回应(语言、神态),聚焦“学会承担家庭责任”的成长瞬间,结尾点题升华。

五、常见误区提醒

1. 避免泛泛而谈:需具体到某一瞬间,而非笼统描述“成长过程”。

2. 忌平铺直叙:通过细节对比(如“从前依赖”与“如今独立”)增强张力。

3. 情感真实:避免虚构夸张,可从真实经历中提炼(如帮爷爷修花瓶、独自走夜路)。

六、高分模板

1. 开头:环境描写 + 回忆引入。

2. 中间:困难(如不会做饭)→ 尝试(手忙脚乱)→ 成功(家人感动)。

3. 结尾:感悟(成长是责任与爱的交织)。

参考句式:

“那一刻,我读懂了_____,原来长大是_____。”

通过以上方法,学生可以围绕“那一刻”展开叙事,结合细腻的描写和真实的情感,完成一篇结构清晰、主题深刻的成长类作文。