清明作为中国传统文化中自然节气与人文精神的交汇点,在诗歌中形成了独特的审美范式。五言绝句以其凝练的语言和严谨的格律,成为历代文人抒发清明情怀的重要载体。从孟浩然"帝里重清明,人心自愁思"的含蓄表达,到范成大"花燃山色里,柳卧水声中"的意象建构,这些作品不仅记录着节令变迁,更映射出中华文化深层的精神图景。

一、历史源流与体裁演进

清明诗的创作传统可追溯至南北朝时期,但五言绝句的定型发展则在唐代达到高峰。据《江南通志》记载,唐代宫廷将清明定为秋千节,民间则形成扫墓踏青的复合习俗。这种节庆活动的丰富性为诗歌创作提供了多元视角。寒食禁火与清明开新的交替仪式,在贾岛"晴风吹柳絮,新火起厨烟"(《清明日园林寄友人》)中得到印证,展现了五言诗记录社会风俗的特质。

从体裁形式看,五言绝句在初唐完成格律化进程。杜甫"江碧鸟逾白,山青花欲燃"的平仄对仗,为清明诗确立了声韵范式。至中晚唐时期,温庭筠"出犯繁花露,归穿弱柳风"(《清明日》),通过工整的四声交替,将踏青场景转化为音乐性的文字节奏。这种格律创新使五言绝句既能承载深沉情感,又可表现细腻的自然观察。

二、情感维度的双重呈现

清明五言诗的情感表达呈现"哀乐相生"的辩证特征。孟浩然"空堂坐相忆,酌茗聊代醉"(《清明即事》),通过品茗的孤独场景,传递出对逝者的绵长追思。这种情感处理延续了《礼记》"祭不欲数,数则烦"的节制传统,在简淡中蕴含深情。范成大"石马立当道,纸鸢鸣半空"(《清明日狸渡道中》),则运用物象并置手法,让哀思与生机形成戏剧性张力。

在另一维度,清明诗亦不乏生命礼赞。王维"桃红复含宿雨,柳绿更带朝烟"虽非专咏清明,但其色彩美学深刻影响了后世的节令书写。白居易《寒食野望吟》中"乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭",通过声音意象的强烈对比,展现生死交织的哲学思考。这种情感的二重性,使五言绝句成为承载中国人生命观的特殊容器。

三、意象系统的建构逻辑

清明五言诗的意象选择具有鲜明的文化符号特征。以下表格呈现主要意象群及其象征意义:

| 意象类别 | 代表诗句 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 自然气象 | 贾岛"晴风吹柳絮" | 生命复苏的见证 |

| 祭祀器物 | 范成大"石马立当道" | 沟通生死的媒介 |

| 节令植物 | 孟浩然"花落草齐生" | 时光流逝的隐喻 |

| 人文活动 | 温庭筠"马骄偏避幰" | 世俗生活的镜像 |

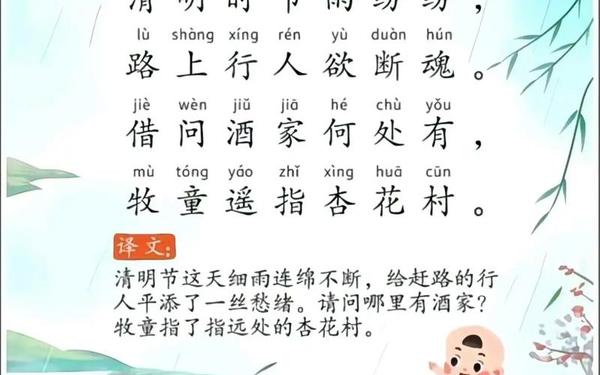

这些意象通过"以物起兴"的传统手法,构建出多维的意义网络。如杜牧《清明》中"雨纷纷"既写实景又喻愁思的创作模式,在五言诗中发展为更精微的象征系统。贾岛"新火起厨烟",将寒食的古老仪式转化为视觉意象,使文化记忆获得诗性传承。

四、空间叙事的审美转换

清明五言绝句的空间书写呈现从物理场域向心理空间的转化特征。孟浩然"车声上路合,柳色东城翠"(《清明即事》),通过听觉与视觉的时空叠加,构建出动态的城市清明图景。这种"游观"视角,暗合谢灵运山水诗的移动观察传统,使有限诗句容纳更丰富的空间层次。

在微观空间表现方面,范成大"墦间人散后,乌鸟正西东",以墓园特定场景的细节捕捉,完成从祭祀仪式到自然秩序的审美转换。这种"以景截情"的手法,较之七言诗的铺陈叙述更具瞬间感染力,彰显五言体裁的凝练优势。

五、文化传承的现代启示

当代学者对清明诗格的争论(如谢榛质疑杜牧《清明》气韵),实则揭示古典诗歌阐释的现代困境。五言绝句的创作传统提示我们:节日诗创作需在文化记忆与个体体验间保持平衡。如黄庭坚《清明》"佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁",通过对比手法实现普遍情感的个性化表达,这种创作路径对当代节日文学仍具启示意义。

未来研究可着重探讨:1)数字媒介时代五言体的传播转型;2)跨文化视角下的清明诗比较研究;3)传统意象系统的当代重构可能性。这些方向既能延续古典诗学脉络,又能回应现代社会的文化需求。

清明五言绝句作为中华诗学的重要遗产,其价值不仅在于艺术成就,更在于它构建的文化认知模式。从贾岛的新火炊烟到孟浩然的空堂独酌,这些诗句凝结着中国人对生命本质的深刻理解。在传统文化复兴的当代语境中,重新解读这些诗作,既是对古典智慧的致敬,更是为现代心灵寻找安顿之所的积极探索。未来的创作与研究,应当在这些"旧瓶"中注入时代精神的"新酒",让清明诗学传统焕发持久生命力。