在中国传统文化中,六十六岁寿辰被赋予「六六大顺」的吉祥寓意,既是人生阅历的丰碑,也是家族情感的凝聚时刻。晚辈为长辈献上祝寿词,既是对生命礼赞的艺术表达,更承载着代际情感传承的文化使命。这种以语言为载体的仪式,通过辞藻的雕琢与情感的灌注,构建出独特的家庭叙事场域。

一、祝寿词的文化内涵

六十六岁寿辰在民间习俗中具有特殊地位,《礼记》记载「六十曰耆」,而「六六」更暗合周易「乾卦」的圆满意象。从民俗学视角看,这个年龄节点往往伴随着「扎红腰带」「女儿送肉」等仪式,祝寿词便是这些具象仪式的语言升华。现代祝寿词既保留「福如东海」等传统表述,又融入「健康管理」「乐享天伦」等时代话语,形成传统与现代的对话结构。

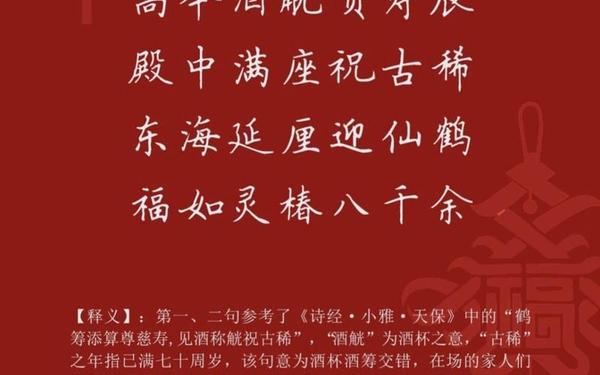

语言学家研究发现,祝寿词中高频出现的「松鹤」「南山」等意象,实质是中华文化集体无意识的符号化呈现。如网页10中「松鹤长春」的比喻,既符合长辈阅历沉淀的形象特征,又暗含对生命韧性的赞美。这种符号系统在代际传播中不断被强化,成为家族记忆的DNA片段。

二、祝寿词的结构要素

| 结构模块 | 功能特征 | 典型句式 |

|---|---|---|

| 称谓敬语 | 建立仪式感 | 「尊敬的各位长辈」 |

| 生命回顾 | 构建情感认同 | 「六十六载风雨路」 |

| 感恩叙事 | 强化联结 | 「您用脊梁撑起家的天空」 |

| 未来期许 | 寄托美好愿景 | 「愿岁月静好,康乐永驻」 |

在具体创作中,开场部分宜采用「时空定位法」,如网页1中「戊子年三月初五」的具体时间标注,瞬间营造庄重氛围。主体部分需遵循「三三制」原则:三分事实陈述(如养育历程)、三分情感抒发(如感恩之情)、三分文化象征(如福寿意象),这种结构既保证逻辑严密,又避免情感泛滥。

三、语言的艺术锤炼

优秀祝寿词需实现「三美融合」:音韵美通过押韵对仗达成,如网页75中「朱颜长似,头上花枝」的平仄搭配;意象美依赖文化符号的恰当运用,如「蟠桃献寿」隐喻长生;情感美则体现在细节刻画,如网页24描述「深夜织布」的场景,具象化展现母爱情深。

现代祝寿词创作可借鉴新媒体表达技巧,将传统典故进行年轻化转译。例如将「松鹤延年」转化为「您的人生像常青树般充满活力」,既保留文化内核,又增强代际沟通效果。同时应注意避免堆砌辞藻,网页36强调「朴实真诚」的语言风格,主张用「给羊羔盖圈的童年往事」等生活化细节引发共鸣。

四、情感传递的维度

心理学研究表明,有效的祝寿词应包含三个情感层级:表层致谢(如「感谢养育之恩」)、中层共情(如「理解您当年的艰难」)、深层承诺(如「我们将传承家风」)。网页13中拜寿仪式的「三拜九叩」,实质是通过身体语言强化这种情感传递的仪式感。

在个性化表达方面,可结合长辈的人生经历定制内容。对于教师长辈可强调「桃李满天下」的成就,对企业家则可突出「奋斗精神」的传承。网页70的贺词模板提供差异化表达范例,如对母亲侧重「无私付出」,对父亲强调「责任担当」,这种精准定位能显著提升情感共鸣强度。

五、传统与现代的融合

在数字化时代,祝寿词的载体发生革新。年轻一代尝试将传统文本转化为多媒体形式,如制作包含老照片的电子纪念册,或录制祝福短视频。但核心要素仍需遵循「四有原则」:有文化根脉(传统意象)、有时代表达(现代词汇)、有个性特征(专属故事)、有情感温度(真诚倾诉)。

跨文化比较显示,西方生日祝词侧重个体价值,而中式祝寿词强调家族。这种差异在称谓系统中尤为明显,中文大量使用「慈父」「贤母」等关系性称谓,而英文更多直呼其名。未来的祝寿文化可能走向「中西合璧」,既保留「尊老敬贤」的内核,又融入「个性解放」的时代精神。

通过对祝寿词创作的多维度解析,可见这项语言艺术既是传统文化的活化石,也是情感表达的试验场。建议后续研究可深入探讨方言祝寿词的区域特色,或开展代际审美差异的实证调查。在实践层面,创作者应把握「守正创新」原则,让古老的生命礼赞在现代社会焕发新的生机。

参考文献:网页1/10/13/24/25/36/70/75等祝寿词文本及文化研究