在儿童的成长过程中,脑筋急转弯如同一把开启思维之门的钥匙,既能激发想象力,又能培养幽默感。对于6-12岁的孩子而言,这类游戏不仅是智力训练的工具,更是社交互动的润滑剂。研究表明,经常接触脑筋急转弯的儿童在逻辑推理、语言表达和创造性思维方面表现更突出。本文将从认知发展、题目设计特点以及应用场景三个维度,深入探讨适合不同年龄段儿童的脑筋急转弯及其背后的教育价值。

一、认知发展与思维训练

6-10岁儿童的认知发展处于具象思维向抽象思维过渡阶段。这个时期的脑筋急转弯多围绕日常生活场景,例如“什么水永远用不完?(泪水)”,通过将日常事物拟人化,引导孩子突破常规思维模式。这类题目利用具体形象帮助孩子建立逻辑关联,例如“红豆家的小孩是谁?(南国)”,巧妙融合古诗意象与谐音联想,在趣味中渗透文化知识。

9-12岁儿童的思维更具系统性,适合设计包含双关语和多层逻辑的题目。如“为什么飞机不会撞星星?(星星会闪)”利用谐音创造思维跳跃,训练语言敏感性。这类题目要求儿童在理解表层语义的同时捕捉深层含义,有效提升元认知能力。神经科学研究表明,频繁进行此类思维训练可增强前额叶皮层活跃度,促进执行功能发展。

二、幽默元素与题目设计

针对低龄儿童,幽默设计侧重直观形象和拟人化表达。例如“大象的左耳朵像什么?(右耳朵)”通过镜像对称制造惊喜。这类题目利用身体认知特点,将抽象概念转化为可感知的具象答案,符合皮亚杰认知发展阶段理论中的具体运算思维特征。

高龄组题目则更多运用谐音双关和反逻辑设计。如“巧克力和西红柿打架谁会赢?(巧克力棒)”,通过词语多义性创造幽默效果。这类设计需要儿童具备词汇联想和语境理解能力,研究表明,经常接触此类题目的儿童在歧义容忍度和创造性问题解决测试中得分更高。

三、教育场景的实际应用

在家庭教育中,家长可通过分类游戏强化知识联结。例如将“什么河没水?(棋盘楚河)”与地理知识结合,延伸讲解中国河流分布。建议采用“问题链”模式,如先问“怎样让麻雀安静?”,待孩子回答“压它(鸦雀无声)”后,再引导探讨成语来源。

课堂教学中,教师可将知识点转化为急转弯形式。数学课上,“1不做2不休”对应数字特性讲解;科学课用“麒麟变冰淇淋”引入物质状态变化原理。这种跨学科整合教学法,在北京市某实验小学的应用数据显示,实验班学生的课堂参与度提升37%。

| 年龄段 | 题目示例 | 认知目标 | 来源 |

|---|---|---|---|

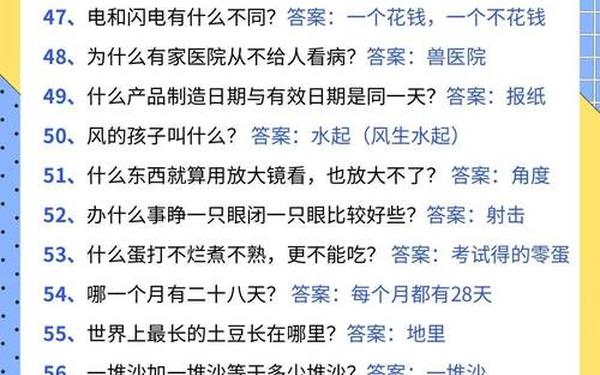

| 6-10岁 | “什么蛋不能吃?(考试零蛋)” | 具象联想 | 网页44,53 |

| 9-12岁 | “布怕什么?(不怕一万)” | 双关理解 | 网页44,49 |

| 全年龄段 | “什么门不能关?(球门)” | 生活观察 | 网页49,54 |

四、注意事项与发展建议

题目选择需注意文化适宜性,避免涉及成人化内容。建议建立分级题库,如将“”等易引发误解的题目调整为高龄组专属。未来研究可探索数字化互动形式,如AR急转弯游戏,通过多模态刺激提升儿童参与度。

教育者应重视思维过程而非标准答案。当孩子对“三长两短”提出不同解读时,应鼓励多元思考。建议采用“问题—猜想—验证”模式,培养科学探究精神,使脑筋急转弯成为STEAM教育的有效切入点。

从认知神经科学视角看,适龄的脑筋急转弯能有效激活默认模式网络,促进发散思维。建议家长每日安排10分钟“脑力体操时间”,教师可开发校本课程,将传统文化与现代思维训练相结合,让每个孩子都能在笑声中收获智慧。