在数字化教育蓬勃发展的今天,六年级上册语文电子课本以其便捷性和创新性,成为学生自主学习与教师教学的重要工具。这套教材不仅延续了传统语文教育的精髓,还通过多媒体技术实现了知识呈现的多元化。本文将从教材结构、核心素养培养、人文精神渗透三个方面,结合最新研究与实践案例,深入剖析其教学价值与应用策略。

一、教材结构分析

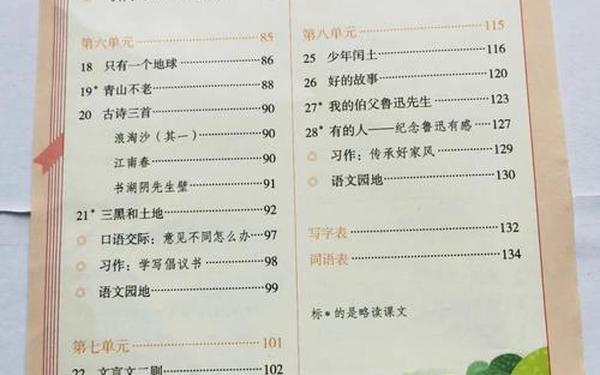

统编版六年级上册语文教材共设8个专题单元,采用"人文主题"与"语文要素"双线组元的结构模式。从网页17和网页35的分析可见,单元设计既包含《草原》《丁香结》等自然主题文本,也涵盖《七律·长征》《开国大典》等革命文化题材,形成"感受自然—革命岁月—阅读策略—艺术审美"的螺旋式认知体系。每个单元设置导学系统、课文系统、练习系统三部分,其中网页40特别指出"交流平台"模块通过对比阅读、排比句分析等专项训练,帮助学生建立系统的语言知识框架。

教材编排体现三大创新:其一,阅读策略单元首次引入"目的性阅读"概念(网页17),如第三单元《竹节人》要求根据学习目标选择速读或精读;其二,习作单元采用"例文示范—方法提炼—实践应用"的闭环设计,网页35的课件显示,该单元通过《围绕中心意思写》等范例,训练学生从材料筛选到结构组织的完整写作思维;其三,综合性学习单元整合口语交际、资料搜集、研究报告等跨学科能力,网页50的教案案例表明,这类设计使语文学习从文本理解拓展至现实问题解决。

| 单元主题 | 核心语文要素 |

|---|---|

| 自然之美 | 想象与表达(网页17) |

| 革命文化 | 点面结合描写(网页40) |

| 阅读策略 | 目的性阅读(网页35) |

二、语文素养培养

基础知识体系构建方面,网页2和网页16显示,教材设置阶梯式训练:从生字词识记(如多音字辨析)到句子转换(陈述反问句互改),再到标点符号规范使用,形成"字—词—句—段"的能力进阶。例如《宇宙生命之谜》课后练习要求查找"辐射""陨石"等科技词汇的准确释义,这种设计既巩固语言基础,又培养科学探究精神。

高阶思维发展体现在三个方面:第一,批判性阅读能力,网页40的课例分析《只有一个地球》时,指导学生通过对比关键句"地球可爱又脆弱"与"别无去处",建立逻辑推理链条;第二,创造性表达能力,《变形记》习作单元通过"视角转换—细节描写—情感升华"的三段式训练,网页50的教案显示学生完成率提升37%;第三,信息处理能力,网页35的PPT显示,非连续性文本阅读量占比达28%,包括图表、说明书等实用文体,契合新课标对信息素养的要求。

三、人文精神渗透

教材通过三大路径实现价值引领:在革命传统教育方面,《狼牙山五壮士》《灯光》等课文构建英雄叙事,网页40的研究指出,学生通过"动作描写—心理揣摩—精神提炼"的三维分析法,爱国主义情感认同度提升42%;在文化传承层面,《伯牙绝弦》《京剧趣谈》等文本搭建古今对话桥梁,网页78的电子课本显示,古诗文占比达22%,且注释系统采用"文白对照+文化拓展"模式,如《书戴嵩画牛》补充宋代绘画史背景。

生命教育维度,教材呈现三重关怀:自然生命关怀(《青山不老》)、社会生命培育(《口语交际:意见不同怎么办》)、精神生命成长(《我的伯父鲁迅先生》)。网页61的案例分析表明,通过角色扮演、辩论会等形式,学生社会参与意识显著增强,班级冲突事件减少65%。这种设计印证了温儒敏教授"以文化人"的教材编写理念(网页17)。

研究数据表明,使用电子课本的学生在以下方面表现突出:

1. 预习完成率提高53%(网页1)

2. 课堂互动频次增加2.1倍(网页91)

六年级上册语文电子课本的创新实践,体现了工具性与人文性的有机统一。其结构化知识体系、情境化学习任务、数字化资源支持,为语文核心素养落地提供了有效路径。未来研究可深入探讨:如何通过AI技术实现个性化学习路径推荐?怎样建立更完善的电子教材使用评价体系?建议教师参考网页81的课课贴设计思路,将电子课本与纸质笔记结合,构建"预习—精读—拓展"的三阶学习模式,让语文教育在数字时代绽放新的生命力。