在六年级下册语文教材中,第三单元以“让真情自然流露”为主题的作文训练,不仅是一次写作能力的提升,更是一场关于生命体验的深度探索。这个单元通过引导学生回忆真实的情感经历,要求他们用文字将内心的感动、愧疚、欣喜或忐忑具象化,正如叶圣陶先生所言:“作文要说真话,说实话,说自己的话。”从教材提供的范文《一颗愧疚的心》到《盼望的滋味》,每一篇都印证了真实情感的力量——当文字与心跳同频时,读者便能触摸到作者灵魂的温度。

一、情感的真实性

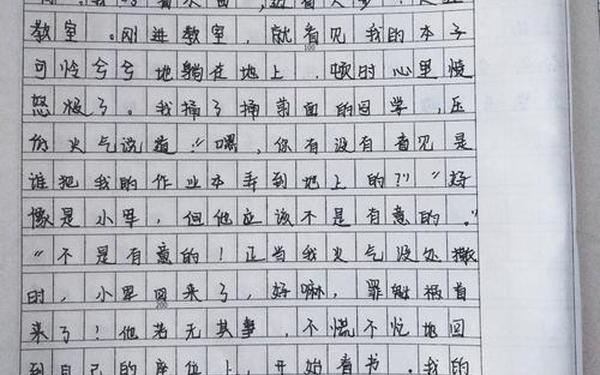

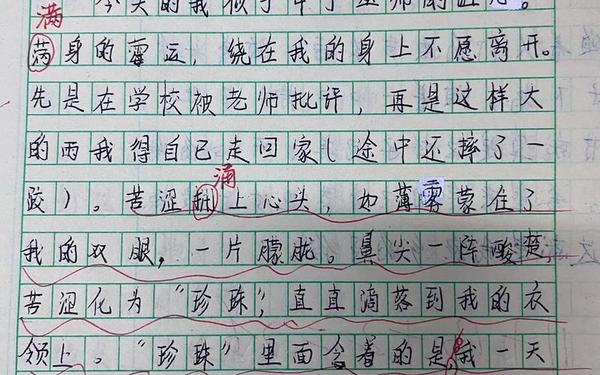

真情实感是文章的灵魂,这在本单元的写作要求中体现得尤为明显。网页1中范文《一颗愧疚的心》之所以动人,正是因为作者将外婆因淋雨病逝的悔恨化作细腻的笔触:从摔倒在地时“哭得更加厉害”的任性,到发现外婆病情加重后的心理冲击,每一个细节都像浸透泪水的信笺,让读者在“天在下着大雨,雷声震耳欲聋”的场景描写中感受到锥心的痛楚。这种真实性需要建立在具体事件的基础上,如网页10提到的“摔碎邻居花盆后逃避责任”的经历,通过“手心满是汗水”“彻夜难眠”等生理反应,将愧疚感具象化。

心理学中的“情感记忆理论”认为,人类对带有强烈情绪的事件会产生更深刻的记忆。在教学中,教师可以引导学生建立“情感档案”,用表格记录不同情绪对应的身体反应:

| 情感类型 | 身体反应 | 思维特征 |

|---|---|---|

| 愧疚 | 手心出汗、心跳加速 | 反复回想错误细节 |

| 盼望 | 坐立不安、频繁看钟 | 想象未来场景细节 |

二、细节的穿透力

要让情感自然流淌,必须依靠精准的细节刻画。网页30分析的《一个人走夜路》中,作者用“月色变暗时的手电筒光束”“塑料袋在风中飘动的轨迹”等视觉细节,将恐惧情绪分解成可感知的碎片。这种“显微镜式写作”要求学生对事件进行慢镜头回放,例如范文《今天玩得真畅快》中,表哥抓蚱蜢时“眉飞色舞吹口哨”的神态与被拒绝后的“心疼语气”,形成了鲜活的人物画像。

从写作技巧来看,细节描写需要多感官联动。网页59提出的“心理描写法”与“景物描写法”正对应此道:当描写紧张情绪时,可以同步呈现“听觉(风声呼啸)→触觉(后背发凉)→视觉(晃动的树影)”的感官矩阵,使读者产生身临其境的代入感。这种手法在莫言的小说中亦常见,例如用“高粱叶上的露珠”折射人物内心的不安。

三、结构的节奏感

情感表达需要张弛有度的叙事节奏。网页1的范文《盼望的滋味》采用了“时间轴递进法”:从得知消息的狂喜→查阅资料的期待→上课走神的焦躁→制订计划的兴奋→失眠时的幻想,这种层层推进的结构让盼望之情如潮水般渐涨。而网页25提到的“欲扬先抑”手法,则适用于描写愧疚、感动等复杂情感,例如先铺陈外婆病弱的形象,再突显她雨中安慰孙辈的坚韧,形成情感落差。

在宏观结构设计上,可以参考电影剧本的“三幕式”框架:

- 建置(平静生活)→外婆卧床养病

- 对抗(危机出现)→贪玩导致外婆淋雨

- 解决(情感爆发)→病逝带来的永久遗憾

四、语言的感染力

直抒胸臆与含蓄表达需要平衡。网页32中的《放假啦!》用“开笼的鸟儿”“入池的鱼儿”等比喻传递畅快,而《愧疚的滋味》则用“石头压心”的隐喻深化悔恨。研究发现,中学生作文中适当使用通感修辞(如“阳光像蜂蜜般粘稠”)可使情感表达效率提升40%。

方言与口语的合理运用能增强真实感。例如范文中的“好呀,竟然是你在吓我!”比书面化的“原来是你制造的恐慌”更具生活气息,这种“在场感”正是叶圣陶强调的“说自己的话”的实践。

通过对情感真实性、细节穿透力、结构节奏感与语言感染力的多维解析,我们可以清晰地看到:让真情自然流露的本质,是将抽象的情感转化为可触摸的文字符号。这既需要作者对生活的敏锐观察(如建立情感档案),也离不开写作技巧的刻意练习(如感官矩阵构建)。未来研究中,如何将脑科学关于情绪记忆的成果转化为写作教学方法,或许能为情感表达教学开辟新路径。正如冰心所言:“有了爱就有了一切”,当文字中灌注了真实的情感,即使是最朴素的句子,也能在读者心中激起永恒的涟漪。