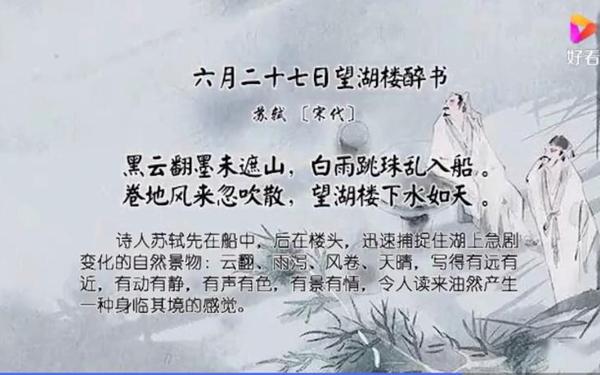

墨雨疾风中的生命哲思:苏轼《六月二十七日望湖楼醉书》的多维解读

公元1072年的盛夏,杭州西湖畔的望湖楼上,36岁的苏轼以七分醉意挥毫泼墨,在疾风骤雨中写就了《六月二十七日望湖楼醉书》。这四句二十八字的七绝,以闪电般的笔触记录了一场转瞬即逝的暴雨,却在千年诗史上激荡出永恒的艺术涟漪。当我们凝视“黑云翻墨未遮山”的雄浑笔力,细辨“望湖楼下水如天”的澄明之境,看到的不仅是西湖骤雨的生动画卷,更是一个天才诗人在政治风暴中淬炼出的生命智慧与艺术自觉。

一、气象万千的视觉革命

| 诗句 | 视觉特征 | 艺术突破 |

|---|---|---|

| 黑云翻墨未遮山 | 色彩对比 | 突破传统山水诗范式 |

| 白雨跳珠乱入船 | 动态捕捉 | 开创水墨写意新境界 |

苏轼在这首诗中完成了对传统山水诗的视觉革命。诗人以“翻墨”喻黑云,将书法中的泼墨技法引入诗歌创作,在“未遮山”的留白处暗藏机锋——既展现云阵奔涌的动态,又保留山峦轮廓的清晰。这种“计白当黑”的视觉处理,恰似南宋画家马远“马一角”的构图智慧,在有限的文字空间里拓展出无限想象。

“白雨跳珠”的意象组合更显匠心独运。雨点因阳光折射呈现的物理特性,被诗人转化为“白”的视觉标记;而“跳珠”的比喻既保留雨珠的晶莹质感,又赋予其灵动的生命形态。这种将物理观察与艺术想象熔于一炉的创造,使自然现象升华为审美意象,正如缪钺所言:“在苏轼笔下,雨不再是客观物象,而是灌注了诗人生命体验的艺术符号。”

二、动静相生的时空哲学

诗中隐藏着精妙的时空辩证法。前两句以“翻”“乱”二字营造出暴雨倾盆的混沌世界,后两句通过“卷”“吹”实现空间解构,最终定格在“水如天”的永恒静谧。这种由动入静的艺术转换,不仅展现自然现象的瞬息万变,更暗合禅宗“动静不二”的哲学思辨。

在空间建构上,诗人采用蒙太奇式的镜头语言:从高空翻滚的乌云(远景),到船中飞溅的雨珠(近景);从平地骤起的狂风(中景),到水天相接的湖面(全景)。这种多维空间的快速切换,打破了中国诗歌传统的单线叙事模式,创造出类似电影艺术的立体空间感。谢琰在研究西湖诗歌时指出:“苏轼的空间处理为南宋‘十景’诗词的景观书写提供了范式,其‘湖面中心主义’的审美视角影响深远。”

三、诗酒交融的生命境界

“醉书”的创作状态值得深入剖析。此时的苏轼因反对王安石新政而外放杭州,政治失意与山水清音在他的精神世界激烈碰撞。酒,成为调和这对矛盾的特殊媒介:三分醉意消解了儒者的济世焦虑,七分清醒保留了诗人的观察锐度。这种“半醉半醒”的创作状态,恰恰成就了中国艺术史上独特的“醉态美学”。

诗中“卷地风来忽吹散”的转折,可视为苏轼人生哲学的隐喻表达。当乌台诗案的阴云尚未笼罩,诗人已在天人对话中参透宠辱之道——正如他在《定风波》中所写“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。这种“入世则济天下,出世则乐江湖”的双重境界,在疾风骤雨的洗礼中愈发澄明通透。

四、诗化革新的艺术突破

该诗在诗歌史上具有范式革新意义。首先突破传统绝句的抒情模式,将叙事性、绘画性与哲理性熔铸一体,开创了“诗中有画,画中有禅”的新境界。其次在语言运用上,动词前置(“翻墨”“跳珠”)、通感转换(“白雨”的色觉与触觉交融)等手法,极大拓展了汉语的表现力。

这种革新在词体创作中更为显著。苏轼将诗歌的“言志”传统引入词作,正如王国维所言:“东坡之词旷,稼轩之词豪。”《六月二十七日望湖楼醉书》虽为七绝,但其雄浑气象与豪放词风一脉相承,可视为诗词互通的典范之作。

五、文化基因的现代启示

| 传统元素 | 现代转化 | 文化价值 |

|---|---|---|

| 水墨意境 | 数字艺术创作 | 传统美学当代阐释 |

| 天人哲学 | 生态建构 | 古典智慧的现代启示 |

在当代文化语境中重读此诗,我们更能发现其超越时空的文化价值。诗中展现的人与自然对话模式,为现代生态文学提供了古典范本;其“瞬间永恒”的美学追求,启示着短视频时代的艺术创作规律;而诗中蕴含的生命智慧,更是治愈现代性焦虑的精神良药。

未来的研究可沿三个维度展开:其一,运用数字人文技术分析苏轼诗歌的意象谱系;其二,比较研究西湖诗歌在东亚汉文化圈的传播与变异;其三,探讨古典诗学资源在当代艺术教育中的转化路径。这些研究方向,将有助于激活传统文化的现代生命力。

当我们在人工智能时代回望这首千年诗作,会发现苏轼用二十八颗汉字搭建的,不仅是西湖骤雨的视觉奇观,更是一座贯通古今的艺术桥梁。诗中跃动的,是永不褪色的生命热情;墨色晕染的,是超越时空的审美理想;而水天相接处闪耀的,正是中华文明生生不息的精神之光。