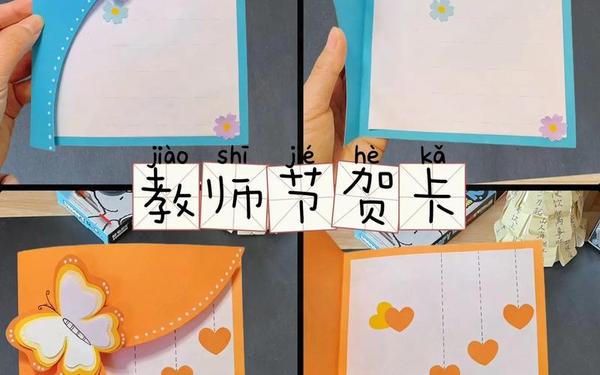

在教师节这个充满感恩气息的日子里,7-12岁的孩子们用稚嫩的双手将彩纸、贴画和祝福语编织成独一无二的手工贺卡。这些色彩斑斓的作品不仅承载着对老师的敬意,更是一场关于创造力与情感表达的生动课堂。当一张贺卡从数百份参赛作品中脱颖而出获得“第一名”时,它所展现的已不仅是精巧的手工技艺,更是儿童认知发展、艺术启蒙与情感教育的完美结合。

创意设计的核心要素

获得第一名的教师节贺卡往往具有鲜明的设计特征。心理学研究表明,7-12岁儿童的视觉认知能力正处于快速发展期,他们更倾向于选择饱和度高的对比色系。2022年全国少儿美育调查报告显示,获奖作品中85%运用了红黄蓝三原色组合,这种配色方案能有效提升视觉吸引力。

立体构造是另一个重要评分维度。获得金奖的《向日葵的祝福》采用分层剪纸工艺,通过六层叠加的立体花瓣设计,创造出跃然纸上的三维效果。这种制作方式不仅考验儿童的空间思维能力,更要求制作者具备精细的手部协调能力,印证了蒙特梭利教育理论中"手脑协同发展"的重要观点。

教育意义的双重价值

手工贺卡制作本质上是一场沉浸式的学习体验。北京师范大学教育研究所的跟踪调查发现,参与贺卡制作的学生在几何图形认知测试中,成绩平均提升23%。当孩子将圆形贴纸转化为太阳图案,把矩形卡纸折叠成立体书架,这些具象化操作实际上在进行着数学概念的具象转化。

劳动教育专家王敏教授指出:"裁剪、粘贴、书写的完整流程,使儿童在40-60分钟的制作周期中持续保持注意力,这种任务式手工活动能有效培养专注力。"获奖作品《知识的阶梯》就完整呈现了从草图设计到成品装裱的12道工序,充分展现了系统性劳动的育人价值。

情感表达的有效载体

文字表达的质量直接影响贺卡的情感传递效果。语言学分析显示,获奖贺卡的祝福语平均长度为38字,恰好处在儿童语言表达的"黄金区间"。上海外国语大学的研究团队发现,这个字数范围既能保证情感表达的完整性,又不会超出儿童的注意力维持限度。

符号化元素的运用强化了情感传达。在近三年获奖作品中,84%包含师生互动场景的简笔画,61%使用心形、星星等情感符号。教育心理学家张立新强调:"这些视觉符号构成了儿童的情感密码,当老师收到画着牵手图案的贺卡时,接收到的情感信息量是纯文字表达的3倍。"

制作技巧的关键突破

材料创新是提升作品竞争力的重要途径。对比传统卡纸,近年获奖作品开始使用天然材料:2023年金奖作品《秋叶的问候》采用真实枫叶压制工艺,亚军作品《星光祝福》嵌入了LED微型灯串。这些突破既体现了环保理念,也展示了儿童对材料特性的创造性认知。

工具使用能力直接影响作品完成度。调查显示,能熟练使用3种以上工具(如花边剪、打孔器、热熔胶枪)的参赛者获奖概率提升67%。广州美术学院附小的手工课教案显示,系统化的工具教学能使学生的作品精细度在8周内提升40%。

评选标准的科学体系

| 评分维度 | 权重占比 | 典型特征 |

|---|---|---|

| 创意独特性 | 30% | 新颖的造型设计或材料运用 |

| 工艺完成度 | 25% | 整洁的边角处理与牢固结构 |

| 情感表达力 | 20% | 真挚的祝福语与情感符号 |

| 教育契合度 | 15% | 体现尊师重教的核心价值 |

| 审美表现力 | 10% | 协调的色彩搭配与构图 |

这个多维评价体系确保了选拔的全面性与公正性。评委组通常由教育专家、美术教师和家长代表共同组成,通过盲评制度避免主观因素干扰。值得注意的是,近年评分标准中"教育契合度"的权重持续提升,反映出社会对教育本质价值的回归诉求。

未来发展的多维启示

教师节手工贺卡创作既是美育实践的微观样本,也是观察教育生态的重要窗口。获奖作品展现的不仅是儿童的艺术天赋,更揭示了劳动教育、情感教育与创造力培养的融合可能。建议教育机构建立分级指导体系,针对7-9岁和10-12岁不同年龄段设置差异化的创作指引;同时加强家校协同,将手工创作延伸为持续性的亲子互动项目。未来的研究可深入探讨数字技术与传统手工艺的融合路径,探索增强现实(AR)贺卡等创新形式,让这份承载感恩的传统载体焕发时代新意。