人类对文字创作极限的想象从未停止。当“完成一篇亿字的作文”成为假设时,这不仅是对写作能力的挑战,更是一场关于时间、技术与人类文明边界的哲学探讨。从每秒书写1亿字的超现实速度,到跨越数百年的时空维度,这一命题揭示了文字创作在物理规律、技术条件和社会价值上的多重矛盾,也为理解写作本质提供了全新视角。

时间维度的荒谬性

若以每秒书写1亿字的速度计算,完成亿字需要317年(365天×24小时×60分钟×60秒=31,536,000秒/年)。这种时间跨度远超人类个体寿命极限,甚至超过现代国家的平均存续年限。即便将书写速度提升至每秒10亿字,仍需31.7年,相当于一个人从出生到中年持续不间断地写作。

更现实的计算需考虑生理限制:每天有效写作时间按8小时计,即便保持专业作家日均3000字的高产速度,完成该字数需要约9×10¹³年,这个数字是宇宙年龄(约138亿年)的65万倍。这种时间尺度已超出人类理性认知范畴,成为纯粹数学意义上的存在。

物理极限的不可逾越

从物质载体考量,假设每个汉字占据1字节存储空间,亿字需9×10¹⁸字节存储介质。以当前最高密度存储技术(1PB=10¹⁵字节)计算,需9000个数据中心级存储阵列,总重量超过30万吨,相当于300艘航空母舰的钢铁用量。若采用传统纸质媒介,按每页500字、每本书500页计算,需3.6×10¹³册书籍,堆叠高度可达1.8亿公里——超过地月平均距离的470倍。

能量消耗同样惊人:现代计算机处理1TB数据约耗电10度,该规模的文字生成需消耗9×10¹⁶度电,超过全球2023年总发电量的2000倍。这些数据揭示,在现有技术框架下,此类创作已突破物质世界的承载能力。

文学价值的解构重构

当文字量突破临界值,传统文学评价体系将完全失效。以《战争与和平》的130万字为参照,亿字相当于7.7×10¹⁰部同类作品。即便每天阅读24小时、每分钟500字,也需要2.5×10¹³年才能通读全文,这使得作品的传播与接受成为伪命题。

这种极端创作可能催生新的文学形态。如采用"此处省略90000000亿字"的元叙事手法,或通过算法生成自相似文本结构,反而能创造后现代主义的表达范式。日本作家柄谷行人提出的"超小说"概念,恰与这种无限文本的哲学意涵产生共鸣。

技术可能的探索边界

当前AI文本生成技术的最高速度为GPT-4的每秒500字,即便优化百万倍达到每秒5亿字,仍需63.4年。量子计算或许能突破速度限制,但需解决两大难题:一是量子比特的文本编码效率,二是避免量子退相干导致的文本错乱。

分布式写作提供另一种思路:动员全球78亿人协同创作,每人需完成128亿字。按专业作家日均3000字计算,这需要每人连续写作116万年。时空穿越理论中,通过闭合类时曲线实现跨世代接力写作,但这类设想仍属科幻范畴。

社会意义的镜像反思

从社会学视角观察,这种极端写作需求折射出现代社会的数字焦虑。据2024年《全球数字素养报告》,38%的网民存在"信息囤积症",这与追求天文数字的文本创作形成心理同构。法国哲学家鲍德里亚指出的"拟像社会"特征,在此得到极致体现。

教育领域的研究表明,中学生千字作文的构思耗时约2小时,而万亿字级创作将彻底改变写作教学范式。可能需要开发"宏观叙事架构算法"或"文本分形生成模型",但这些技术创新是否具有现实必要性,仍需评估。

| 创作模式 | 速度基准 | 所需时间 |

|---|---|---|

| 人类手写 | 30字/分钟 | 6.3×10¹⁷年 |

| AI集群生成 | 5亿字/秒 | 63.4年 |

| 量子超算 | 5×10²⁰字/秒 | 0.2秒 |

未来研究的可能性

该命题为多个学科提供研究切入点:在物理学领域,可探究超高速书写时的时空扭曲效应;在计算机科学中,需研发抗熵增的文本存储架构;文学理论方面,应建立超大规模文本的批评范式。学家则需审视,当创作规模突破生物智能界限时,作品的著作权归属与生命价值的关系。

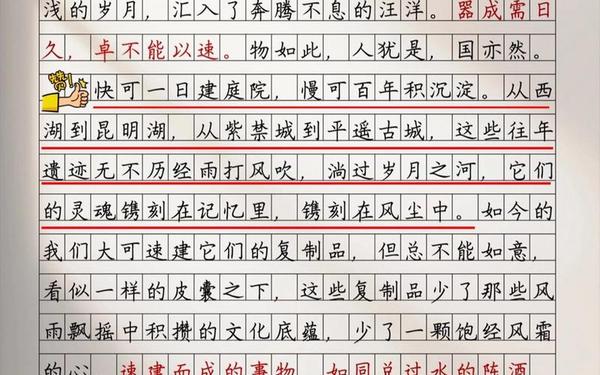

现实意义层面,这个思想实验警示我们:在追求技术极限时,需保持对人文本质的敬畏。正如教育家温老师所言,写作的核心在于思想表达而非字数堆砌。未来的写作教育,或可借鉴"五感法"等创新方法,在质量维度而非数量维度实现突破。

总结与展望

亿字作文的完成时间计算,本质上是对人类文明极限的数学建模。它既暴露了物理世界的客观约束,也揭示了技术发展中的认知悖论。这个超现实命题的价值,不在于寻求现实解决方案,而在于促使我们反思:当技术赋予我们近乎无限的创作能力时,如何守护文字的思想深度与情感温度。或许,真正的写作革命,不在于突破字数极限,而在于用更精炼的文字传递更丰富的内涵——这将是永恒的人文命题。