1. 核心教育理念:以温暖传递人性关怀

书中强调教育的本质应植根于“人性的土壤”,通过尊重、理解和支持学生,让教育成为滋养心灵的“春夜喜雨”。作者方华提出,教育者需摒弃“工业化”的冰冷模式,转而关注每个学生的独特性,通过耐心和包容唤醒学生的内在潜能。例如,书中提到一位教师通过日常关怀和信任,帮助内向学生重拾自信的案例,展现了温暖教育的实践力量。这种教育理念与雅斯贝尔斯“一棵树摇动另一棵树”的哲学不谋而合。

2. 实践路径:从“知识传递”到“生命对话”

温暖的教育需要教师超越传统的知识灌输,转而关注学生的情感需求和成长空间。书中倡导“宽松、宽容、宽厚”的“三宽”态度,主张通过趣味活动、柔和沟通和个性化引导,让教育如“品一杯香茗”,入口清淡却回味悠长。例如,教师通过设计趣味性课堂活动,让学生在轻松氛围中主动参与学习,体现了“教育贵在温暖人心”的智慧。

3. 乡村教育的温情与挑战

作者特别关注乡村教育,提出“让乡村教育享受应有的待遇”。他通过推动乡村学校改革,实现生源“倒流”,证明了乡村教育同样可以因温暖而焕发活力。这一视角启示教育者:无论环境如何,教育的温度在于对学生需求的敏锐洞察和对教师的人文关怀。

《追风筝的人》读书心得

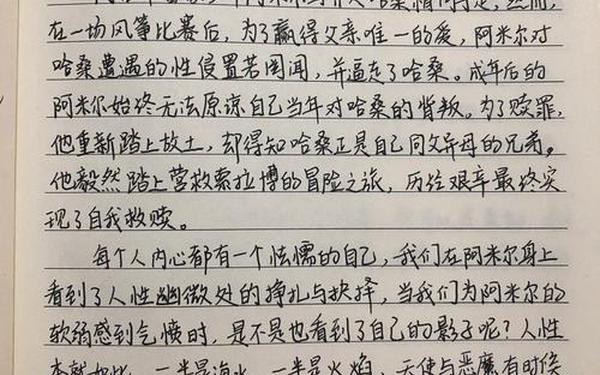

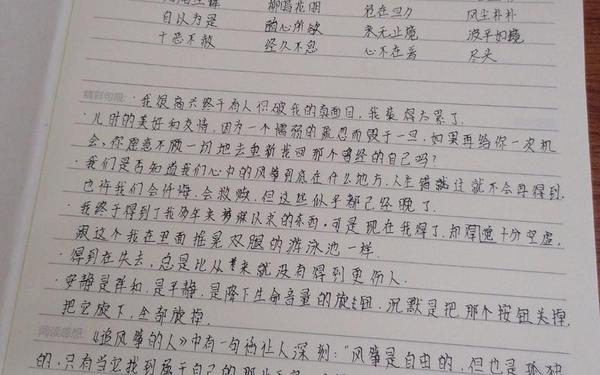

1. 救赎主题:直面人性的懦弱与成长

小说通过阿米尔背叛哈桑的童年往事,揭示了人性中的怯懦与自私。阿米尔的逃避成为他一生的枷锁,直到成年后重返阿富汗救赎侄子索拉博,才完成了从“懦弱少年”到“责任承担者”的蜕变。这一过程呼应了书中名言:“为你,千千万万遍”——真正的救赎需要直面过去的勇气。

2. 教育缺失的反思:血性与勇气的培养

哈桑的悲剧部分源于教育的失衡。阿米尔虽接受良好教育,却缺乏应对危机的血性;而哈桑虽未受过正规教育,却以忠诚和勇气守护信仰。小说暗示,教育不应仅关注知识积累,更需培养直面困境的勇气和责任感。正如书中所述:“孩子的成长需要试错空间,跌跌撞撞才能步履坚定”。

3. 文化与人性的双重困境

小说以阿富汗战乱为背景,揭示了种族歧视(普什图人与哈扎拉人)、阶级固化等社会问题对教育的侵蚀。阿米尔父亲的矛盾形象(既是慈善家又是背叛者)隐喻了传统价值观与现代的冲突,警示教育者:若忽视人性的复杂,教育只会沦为“冰冷的机器”。

综合启示:教育者的温暖与救赎者的勇气

1. 共通性:以人性为根基

两本书均强调“人”的核心地位。《做温暖的教育者》从实践角度呼吁教育回归人性;《追风筝的人》则以文学叙事展现人性的挣扎与救赎。二者共同启示:真正的教育或成长,需直面人性的光明与阴暗。

2. 互补视角:教育者的角色

温暖的教育者如同“追风筝的人”,既需传递知识,更需引导学生直面错误、承担责任。例如,阿米尔最终通过行动弥补过错,正是教育中“试错与包容”理念的文学映照。

3. 现实意义:构建有温度的教育生态

两书共同指向教育的终极目标——培养完整的人。无论是方华笔下的乡村教育改革,还是阿米尔对索拉博的救赎,均证明:唯有以温暖为底色,以勇气为动力,才能让教育真正成为“灵魂的唤醒”。

教育是一场双向奔赴的温暖旅程,既需要教育者的耐心与智慧,也需要学生(或个体)的自我觉醒与勇气。两本书从不同维度诠释了这一主题,为读者提供了深刻的反思与行动指南。