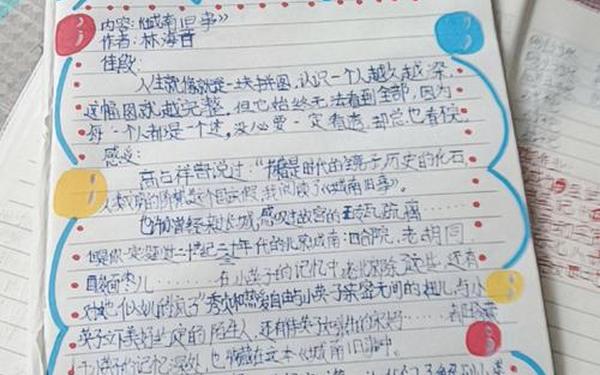

冬阳下的骆驼铃声,胡同口的疯女人,荒草丛中的小偷,夹竹桃垂落的枝丫……这些散落在北京城南的旧时光,被林海音以童稚的笔触编织成一部跨越时空的回忆录。《城南旧事》以六岁女孩英子的视角,将成人世界的悲欢离合化作一串串晶莹的珍珠,既折射着旧时代的社会图景,又凝结着永恒的成长命题。这部自传体小说自问世以来,以其独特的叙事美学和深刻的人性洞察,成为二十世纪华语文学中不可替代的童年叙事典范。

一、主题意蕴的多重性

小说最动人的力量源于对“成长与离别”母题的深刻诠释。英子六年间的五次重大离别——秀贞母女的死亡、小偷的逮捕、兰姨娘的出走、宋妈的返乡、父亲的病逝——构成五重生命教育的阶梯。每个故事的落幕都伴随着认知的突破:当她目睹小偷被押解时喃喃“我分不清海跟天,也分不清好人和坏人”,这既是对非黑即白社会评判的质疑,也暗示着道德认知的混沌期。

在哀婉的离别叙事中,作品更暗藏着新旧文明的碰撞。惠安馆里秀贞与大学生自由恋爱的悲剧,折射封建礼教对女性的桎梏;兰姨娘逃离封建家庭与进步青年结合的选择,则昭示着新思潮的萌芽。这种时代变革的印记,正如夹竹桃在父亲病榻前无声凋落,既是个体生命的消逝,也是旧式文人精神世界的坍塌。

| 离别对象 | 象征意义 | 成长启示 |

|---|---|---|

| 秀贞与妞儿 | 理想主义幻灭 | 认知生死界限 |

| 小偷 | 道德困境 | 善恶的辩证思考 |

| 宋妈 | 阶级鸿沟 | 社会现实的初识 |

| 父亲 | 责任觉醒 | 童年的终结 |

二、叙事美学的独特性

双层叙事结构构成文本的复调性。表层是五个独立故事的自然铺陈,深层则是由儿童视角构建的认知迷宫。当成人眼中的“疯子”秀贞在英子面前展露母性温柔,当“小偷”在荒草丛中诉说供弟求学的无奈,童真视角犹如棱镜,将固化的社会标签分解为复杂的人性光谱。这种叙述策略不仅消解了成人世界的权威话语,更创造出一个介于现实与幻想之间的诗意空间。

意象系统的精心设计强化了文本的抒情性。反复出现的骆驼队既是对童年好奇心的具象化,也暗喻着生命的负重前行;父亲培育的夹竹桃从盛开到凋零,构成生命教育的视觉隐喻;《骊歌》的旋律在毕业典礼与病榻间回响,使时间流逝具象为可感知的音符。这些意象如散落的拼图,最终拼合出完整的成长图谱。

三、人物塑造的辩证性

在边缘人物的书写中,作品展现出深厚的人文关怀。秀贞作为“疯女人”的设定,实则包裹着被封建摧残的女性灵魂;小偷迫于生计的偷盗行为,揭开了底层社会的生存疮疤;宋妈为谋生舍弃亲生骨肉的选择,暴露出农村妇女的生存困境。这些人物拒绝脸谱化刻画,他们的困境与挣扎构成对时代的无声控诉。

主角英子的形象塑造更具现代性意义。她既保持着“踢制钱、看骆驼”的童真,又早早承担起“代父寄钱、撮合姻缘”的成人责任。这种矛盾性在毕业典礼场景达到顶点:捧着的少女同时接收着父亲病危的通知,仪式性的成长与真实的生命教育在此激烈碰撞。

四、现实意义的当代性

在价值重构的当下,作品对纯真人性的呼唤愈发珍贵。当现代儿童困居于电子屏幕,英子与妞儿“看小油鸡啄米”的质朴交往,提醒着我们重建真实人际联结的重要性;当社会愈发强调功利得失,小偷“我们看海去”的约定,保留着超越现实的美好向往。

作为跨文化书写的范本,小说中流淌的乡愁具有特殊意涵。北京城南的胡同既是地理坐标,更是文化认同的载体。林海音通过“长亭外,古道边”的骊歌、驴打滚儿的风味记忆,将个体经验升华为一代人的文化乡愁,这种书写为离散文学提供了独特的审美范式。

五、学术研究的可能性

从女性主义视角重读文本,可见隐蔽的性别意识觉醒。秀贞对自由恋爱的坚持、兰姨娘逃离封建家庭的勇气、宋妈在母职与生计间的挣扎,构成二十世纪初期女性生存境遇的三重变奏。英子作为观察者与参与者的双重身份,暗示着女性主体意识的萌芽。

比较文学视域下的研究更具拓展空间。与《呼兰河传》相比,两者虽同属童年叙事,但萧红笔下透着北国的苍凉,而林海音则始终保持着克制的温情;与《窗边的小豆豆》对照,东方教育理念中“硬着头皮做事”的坚韧,与西方自然教育观形成有趣对话。这些比较为文本阐释开辟了新路径。

当驼铃声再次穿透时光的帷幕,《城南旧事》早已超越地域与时代的局限,成为解读人性本真的永恒密码。这部用童真过滤苦难的回忆之书,既是对消逝童年的深情回望,更是对生命本质的诗意叩问。在碎片化阅读盛行的今天,它提醒着我们:真正的文学经典,永远能在童眸与成人的对视中,照见灵魂最深处的光。