余华的《活着》自问世以来,便以其赤裸的生命叩问与悲怆的历史叙事撼动人心。这部作品以农民福贵跌宕起伏的一生为线索,在死亡与生存的交织中,撕开了中国二十世纪社会变迁的褶皱。书中那些如刀刻斧凿般的经典段落,不仅是语言艺术的巅峰呈现,更成为一代人解读苦难、直面生存本质的精神镜像。当我们以读书笔记的形式重访这些文字时,实则是在触摸一个民族集体记忆的伤疤,在血泪斑驳的字句间,寻找生命韧性的终极密码。

一、生存本质的哲学叩问

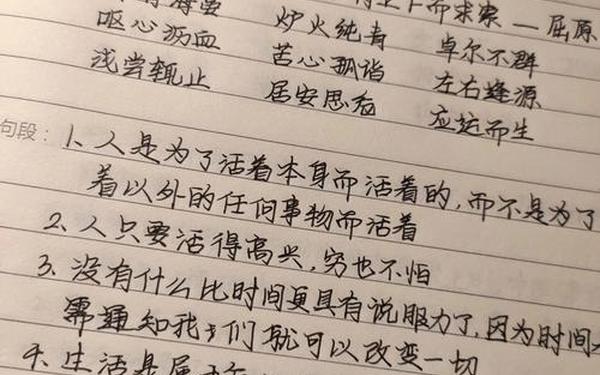

| 经典段落 | 哲学维度 | 社会隐喻 |

|---|---|---|

| “人是为了活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物而活着” | 存在主义内核 | 集体无意识中的生存本能 |

| “少年去游荡,中年想掘藏,老年做和尚” | 生命阶段的异化 | 历史洪流中的个体迷失 |

在福贵目睹亲人接连离去的叙述中,余华构建了独特的生存哲学体系。当有庆因抽血过量死亡时,“那间小屋子白得刺眼,有庆躺在那张床上一动不动”,这种近乎白描的死亡书写,剥离了传统的修饰,直指生存的原始状态。正如研究者指出的,这种“零度写作”手法使文本成为存在主义的实验场,生命的价值在虚无与坚持的张力间摇摆。

作品中反复出现的农耕意象,如“牛老了也和人老了一样,饿了还得先歇一下”,将生存困境升华为普世寓言。福贵与老牛的对话“我怕它知道只有自己在耕田,就多叫出几个名字去骗它”,这种黑色幽默背后,暗含着对集体主义生存逻辑的解构。学者认为,这种叙事策略实现了“苦难的审美转换”,使个体经验获得形而上的哲学重量。

二、叙事美学的双重突破

余华在《活着》中创造了独特的双重视角:作为亲历者的老年福贵与作为记录者的采风者形成镜像对话。当福贵平静地回忆“家珍走得安详,凤霞死得冤枉”,这种时间距离制造的叙事裂隙,使文本产生了“正在发生的往事”的荒诞感。这种后现代叙事手法,打破了传统线性叙事的桎梏,让历史创伤获得了多维阐释空间。

作品对死亡的碎片化处理更具突破性。有庆之死通过“地上的血像蚯蚓般爬行”的细节呈现,春生之死仅以“吊死在一棵树上”的传闻带过。这种刻意的不对等叙事,正如评论家所言,“将死亡从事件转化为存在状态”,使文本成为生命韧性的纪念碑。而家珍临终前“只求每年都能给你做一双新鞋”的私语,则以微观叙事解构宏大历史,展现了民间记忆的顽强生命力。

三、文化基因的深层解构

在福贵家族“鸡变羊,羊变牛”的兴衰史中,暗含着中国传统宗法制度的崩溃密码。当父亲说出“徐家的牛变成了羊,传到你这里鹅变成了鸡”,这种物化叙事实则揭示了农耕文明的价值坍缩。研究者指出,这种寓言式书写“将物质积累与道德沦丧并置”,构成了对资本主义萌芽的尖锐批判。

作品中反复出现的生育意象更具文化解剖意味。凤霞因高烧致哑、苦根吃豆撑死等情节,构成了对“多子多福”传统观念的颠覆。而福贵最终“和牛渐渐远去”的结局,则隐喻着乡土中国在现代化进程中的身份迷失。这种文化批判,使《活着》超越了个人悲剧的范畴,成为民族精神史的病理切片。

四、语言张力的多维呈现

余华在文本中创造的“活着体”语言,实现了苦难书写的范式革新。“老人黝黑的脸在阳光里笑得十分生动,脸上的皱纹欢乐地游动着”这类悖论式描写,将痛苦体验转化为审美对象。这种“含泪的微笑”叙事,正如语言学家分析的,“在能指与所指的断裂处,开掘出新的意义空间”。

作品中方言与书面语的碰撞更具艺术张力。当家珍说“又不是风吹大的”回应福贵的嘲讽时,这种民间智慧与知识分子话语的并置,构建了多声部叙事场域。而“要饭的皇帝也是皇帝”这类俚语的使用,则使文本获得了人类学意义上的田野真实感。这种语言实验,打破了传统现实主义的美学规范,开创了新时期文学书写的新路径。

重读《活着》的经典段落,我们不仅是在审视个体的生存史诗,更是在解码一个民族的精神基因。当福贵牵着老牛走向暮色时,这个意象早已超越文学范畴,成为中国人面对苦难时的集体姿态。余华用克制的笔触告诉我们:活着的尊严,不在于征服命运,而在于承受命运时的坦然。这种生存哲学,在当代社会物欲横流的背景下愈发显现出警示价值。未来的研究或许可以深入探讨作品中的身体政治、比较文学视域下的苦难叙事,以及数字时代对经典文本的阐释重构。但无论如何,《活着》都将作为一面镜子,持续映照出人类面对生存困境时的勇气与智慧。