余华的《活着》是一部以死亡为注脚的生命史诗,在福贵跌宕起伏的一生中,作者用近乎残酷的笔触解构了传统意义上的“活着”,却又在废墟之上重构出超越苦难的生命哲学。这部作品如同一面棱镜,折射出中国社会半个世纪的沧桑巨变,也映照出人性在绝境中迸发的微光。

一、生存困境:从物质崩塌到精神涅槃的双重解构

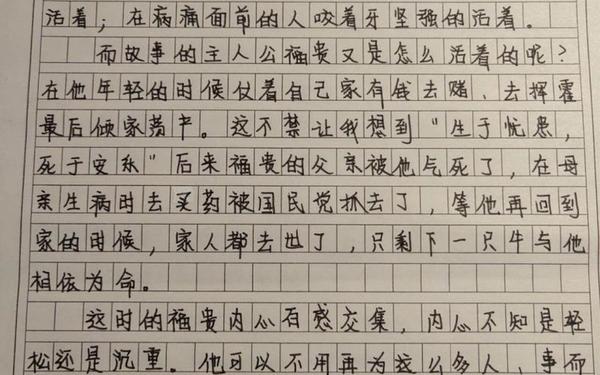

福贵的生命轨迹始于地主家族的黄金囚笼。年轻时他沉溺于声色犬马,将家产挥霍殆尽,这种堕落本质上是封建家族制度下人性异化的缩影。当物质世界崩塌后,他被迫直面生存的原始命题:在赤贫的土地上,活着成为最朴素的生存本能。家珍的月白旗袍从绫罗绸缎换成粗布麻衣,凤霞的银铃笑声化作无声的劳作,这种物质与精神的双重剥夺,恰似中国乡土社会在现代化进程中的阵痛。

余华通过三次“忘记”的细节描写,构建起极具张力的生存寓言:福贵忘记哑女凤霞的生理缺陷,本质是人性在极端环境下对生命本真的回归。当物质财富、社会地位、关系相继剥离,人性反而在废墟中显露出最坚韧的质地。就像老牛眼中浑浊却执着的目光,福贵的“活着”早已超越生物性存在,升华为对生命本身的朝圣。

二、叙事迷宫:冷峻笔法下的人性温度

小说采用双重叙事视角,作家“我”与老年福贵的对话构成环形叙事结构。这种时空交错的讲述方式,使个人记忆与集体历史产生奇妙共振。当福贵用方言土语平静复述亲人相继离世的悲剧时,余华刻意消解了传统悲剧的崇高感,反而在琐碎的日常细节中注入生命力量:家珍临终前抚摸有庆坟墓的手指颤动,苦根噎死时嘴角残留的豆渣,这些凝固的瞬间成为对抗遗忘的纪念碑。

反讽手法的运用更显作者匠心。龙二因夺得福贵家产被枪决,春生用福贵儿子的血延续县长夫人生命,这些荒诞情节构成黑色幽默的复调。但余华并未止步于控诉,当福贵原谅春生时,人性的宽恕之光刺破了时代的阴霾。这种叙事策略使苦难不再是简单的控诉对象,而是淬炼人性的熔炉。

三、存在主义启示:向死而生的生命美学

福贵的人生轨迹暗合海德格尔“向死而生”的哲学命题。他亲手埋葬七位至亲,每次葬礼都是对生命意义的重新确认。当苦根因饥饿吞食豆子窒息而亡,这个极具隐喻性的死亡场景,既是对特殊年代的物质控诉,更是对生存意志的终极考验。余华用“月光照在路上,像是撒满了盐”的诗化语言,将个体的伤痛转化为普遍的生命体验。

小说结尾处福贵与老牛的对话,构成存在主义的终极隐喻:“少年去游荡,中年想掘藏,老年做和尚”的民谣,道尽了人类永恒的生存困境。但老牛眼角浑浊的泪水与福贵沙哑的吆喝声,又在虚无中创造出抗争的诗意。这种“无目的的合目的性”,恰如加缪笔下的西西弗斯神话,在荒谬中开凿出希望的石阶。

四、现实镜像:当代青年的生存启示录

在物质丰裕的今天,《活着》提供的不仅是对历史的追忆,更是对当下生存困境的镜鉴。当部分青年陷入“空心病”的迷茫时,福贵用最朴素的生存智慧给出答案:活着不是对苦难的妥协,而是对生命本身的敬畏。家珍临终前“每年给你做双新鞋”的承诺,二喜用脊背丈量苦根成长的温度,这些细节昭示着:生命的价值不在宏大的叙事中,而在具体而微的情感联结里。

小说中反复出现的炊烟意象,恰似永不熄灭的生命火种。从地主宅院的雕梁画栋到茅草屋上的袅袅青烟,物质形态的嬗变背后,是中国人“留得青山在”的生存智慧。这种智慧启示当代人:在焦虑与内卷的漩涡中,或许应该回归“活着”的本质——像福贵那样,在黄昏的田埂上,与命运达成某种悲怆的和解。

余华用十二万字的篇幅,在福贵的生命史诗中完成了对“活着”的哲学重构。当所有社会身份剥离殆尽,当一切世俗价值灰飞烟灭,生命依然在苦难的裂缝中倔强生长。这种超越时代的生存启示,恰如小说结尾处的那株老树:尽管虬枝盘曲、伤痕累累,却始终向着天空伸展。在物质主义盛行的今天,《活着》的启示或许在于:真正的生命尊严,不在于我们征服了多少苦难,而在于我们如何带着伤痕继续歌唱。