《活着》是余华笔下的一部震撼人心的作品,通过主人公福贵跌宕起伏的一生,揭示了生命的本质与活着的意义。以下结合个人感悟与文本分析,从多个维度探讨这部作品的深刻内涵:

一、生命的坚韧:苦难中的生存哲学

福贵的一生宛如被命运反复碾压的浮萍,从纨绔子弟到家破人亡,他经历了战争、饥荒、亲人相继离世的巨大苦难。小说中,儿子有庆因献血过量而死,女儿凤霞难产而亡,妻子家珍在病痛中离去,这些悲剧层层叠加,最终只剩下福贵与一头老牛相依为命。余华用近乎冷酷的笔触写道:“活着的力量不是来自呐喊,而是忍受,去忍受生命赋予的责任。”这种“向死而生”的坚韧,让福贵在绝望中依然选择直面生活,体现了中国农民在历史洪流中的顽强生命力。

二、活着的本质:超越苦难的存在意义

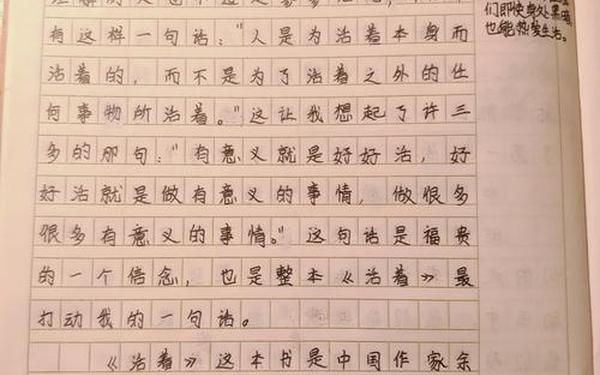

余华通过福贵与老牛的对话,构建了独特的象征体系。老牛被赋予“家珍”“有庆”等逝去亲人的名字,暗示死亡并非终结,记忆让逝者以另一种方式“活着”。正如福贵所说:“人是为了活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物。”这种剥离了世俗价值(如财富、地位)的生存观,揭示了生命的本质——活着本身就是对命运最有力的抗争。当福贵在夕阳下平静讲述往事时,苦难已沉淀为超越生死的豁达。

三、叙事艺术:温情与残酷的交织

余华采用双重叙事视角:采风者“我”的旁观视角与福贵的第一人称回忆交织,既保持了故事的客观性,又让读者深入人物内心。小说中“月光照在路上,像是撒满了盐”这类意象,将痛苦转化为诗意的隐喻。而福贵对过往的平静叙述,则形成巨大张力——越是轻描淡写,越凸显命运的荒诞。这种“以笑写泪”的手法,使作品在悲剧底色中透出人性的微光。

四、时代镜像:个体与历史的碰撞

福贵的遭遇折射了20世纪中国的动荡史:土地改革、大跃进、文革等历史事件如无形之手操控着小人物的命运。女儿凤霞因高烧致聋隐喻医疗匮乏的时代创伤,儿子有庆的死亡揭露权力对生命的漠视。余华并未直接批判时代,而是通过个体的伤痕让读者窥见集体记忆的创痛。正如学者所言:“《活着》中的牛不再是神性象征,而是历史苦难的见证者。”

向死而生的生命启示

读罢《活着》,我们终将明白:生命的价值不在于规避苦难,而在于如何背负苦难前行。福贵与老牛在暮色中远去的背影,恰似每个平凡人的生存写照——纵然前路荆棘密布,只要还能在清晨醒来,便值得为活着本身而歌颂。这部作品教会我们,真正的英雄主义,是在认清生活真相后依然热爱它。