当激昂的旋律与壮丽的诗行在时光长河中相遇,《祖国颂》便以跨越半个世纪的生命力在华夏大地上回响。这首诞生于1957年的鸿篇巨制,既是大型文献纪录片《祖国颂》的灵魂之声,更成为国人集体记忆中永不褪色的精神图腾。乔羽以江河奔涌般的诗情勾勒出社会主义新中国的蓬勃气象,刘炽用黄钟大吕般的音符编织出民族复兴的壮阔图景,二者共同谱写的不仅是一曲时代的赞歌,更是一部用音乐语言书写的共和国史诗。

一、创作溯源:火红年代的激情书写

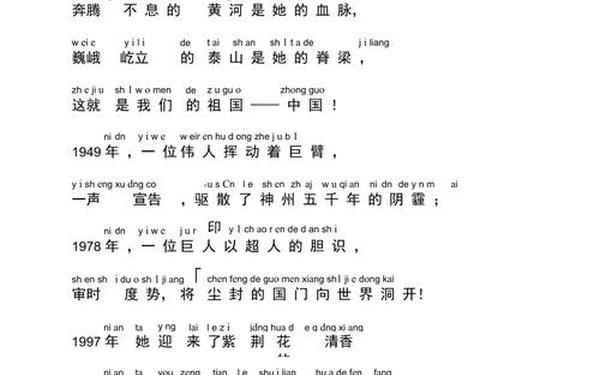

1957年的中国正处在社会主义建设高潮期,中央新闻纪录电影制片厂决定以彩色宽银幕技术拍摄国庆献礼片《庆祝一九五七年国庆节》。总摄影师张召滨力邀抗战时期老战友刘炽担纲音乐创作,这一选择暗合着历史的机缘——曾为《我的祖国》谱曲的作曲家,与刚完成《让我们荡起双桨》的词作家乔羽再度携手,在长安街的晨曦与工厂的钢花中捕捉时代的脉搏。

创作团队深入建设一线的采风经历,为作品注入鲜活的时代气息。乔羽在太行山根据地的革命记忆与新中国工业建设的火热图景交织,最终凝结成"铁水汹涌红似火,高炉耸立一排排"的铿锵诗句。刘炽在创作手记中记载,当他看到纪录片中克拉玛依油田的喷薄场景时,立即在谱纸上画出起伏的旋律线,这种视觉与听觉的通感转化,造就了歌曲中"石油滚滚流成海"的澎湃声效。

二、文本解构:多维度的诗意表达

| 意象类型 | 典型诗句 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 自然意象 | "太阳跳出了东海" | 新生政权的朝气 |

| 建设意象 | "长江大桥破天险" | 技术突破的豪情 |

| 地理意象 | "康藏高原把路开" | 国土统一的决心 |

乔羽的歌词构建起三层递进的抒情体系:

- 空间叙事:从东海日出到天山牧场,从长江天堑到黄河之水,地理坐标的串联形成国家版图的音乐拼图。

- 时间韵律:通过"停止了咆哮"到"敞开了胸怀"的动态转换,暗喻从战争创伤到和平建设的时代跨越。

- 人文精神:"人民豪迈"的反复咏叹,将个体命运与集体理想熔铸为命运共同体。

三、音乐形态:声部交织的恢宏史诗

刘炽创造性地采用复调对位技法,在混声合唱中构建声音的立体空间。作品结构呈现鲜明的三部性特征:

- 呈示部(1-48小节):男高音领唱与合唱声部的对话,模仿民间号子的呼应形式,展现劳动场面的集体协作。

- 展开部(49-112小节):6/8拍与4/4拍的交替使用,配合"密麻麻牛羊"的密集音节,形成牧歌式的田园意境。

- 再现部(113-160小节):铜管乐器的加入使音色亮度倍增,12/8拍的复合节奏推动情绪走向最高潮。

四、传播嬗变:从银幕到舞台的经典重生

这首作品历经三个重要发展阶段:

| 时期 | 传播载体 | 艺术特征 |

|---|---|---|

| 1957-1978 | 纪录片配乐 | 交响化管弦乐队编制 |

| 1979-2000 | 国庆晚会 | 加入朗诵与舞蹈元素 |

| 2001至今 | 多媒体舞台 | 数字音效与全息投影融合 |

值得注意的是,1999年建国50周年晚会中,编导将原作的单乐章结构拓展为五个乐章的交响合唱,新增的童声朗诵段落"透过历史的眼眸",使作品获得跨代际的情感共鸣。近年来,虚拟现实技术的应用更让观众得以"走进"歌词中的克拉玛依油田,体验沉浸式的艺术表达。

五、文化基因:民族音乐语言的现代化转译

音乐学者研究发现,《祖国颂》中隐藏着丰富的传统音乐密码:

- 引子部分的五度跳进源自陕北信天游

- 中段女声领唱的装饰音模仿江南评弹

- 结束句的拖腔处理借鉴京剧西皮流水

这种"民族元素国际化"的创作理念,使作品既保持了中国气派,又符合现代审美。正如乔羽在回忆录中所说:"我们要让黄河的波涛里跃动着贝多芬的节奏",这种文化自觉,正是《祖国颂》能跨越时空界限的根本原因。

六十八载春秋流转,《祖国颂》早已超越普通文艺作品的范畴,成为解码新中国文化基因的特殊符号。从1957年纪录片中黑白影像的初次唱响,到2025年全息舞台的震撼重现,这部作品始终保持着与时代的对话能力。当我们重新审视"江山壮丽,人民豪迈"的诗句时,不仅能触摸到火红年代的温度,更能感受到中华文明创新性发展的强劲脉动。未来的研究或许可以更深入探讨其在新媒体语境下的传播机制,以及如何通过人工智能技术实现经典作品的创造性转化,让这份精神遗产在数字时代绽放新的光彩。