《静夜思》是唐代诗人李白的代表作之一,语言凝练、情感真挚,表达了游子在静夜望月时的思乡之情。以下结合优秀教案设计及诗意解析,提供教学思路与全诗内涵解读:

一、《静夜思》全诗意思解析

诗句原文

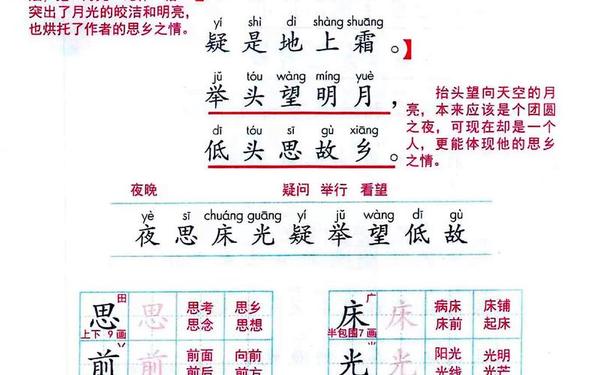

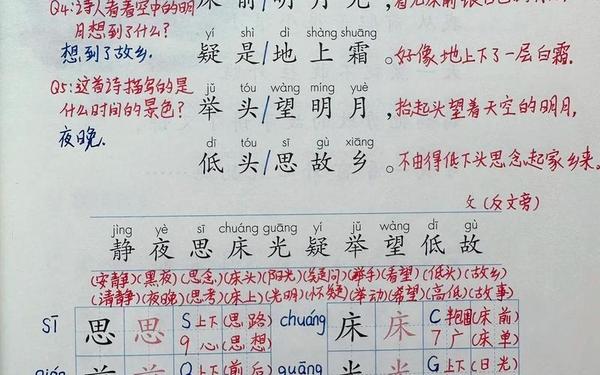

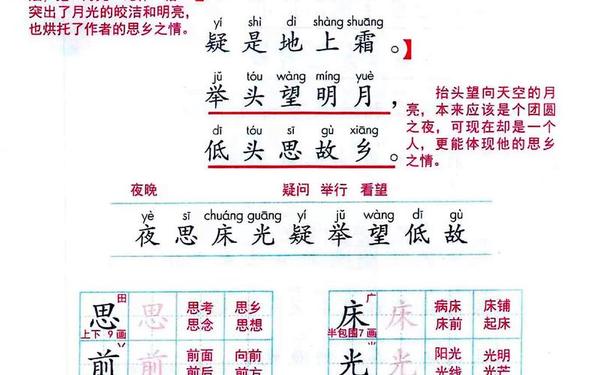

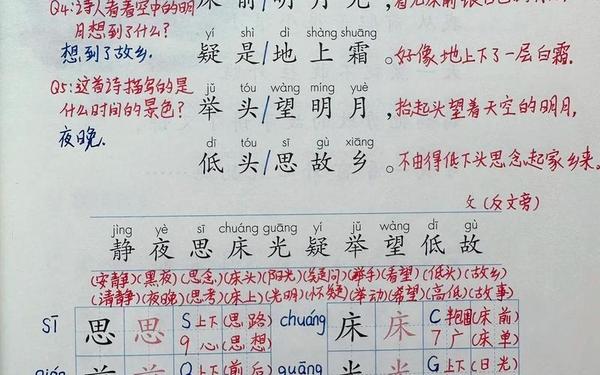

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

逐句翻译与意境

1. “床前明月光”

字面意:床前洒满明亮的月光。

深层意:诗人独居异乡,深夜难眠,月光清冷映照,营造孤寂氛围。

文化背景:关于“床”的争议,一说为井栏(古代井边围栏象征公共空间与思乡场景)。

2. “疑是地上霜”

字面意:月光皎洁如霜,令人误以为是地面结霜。

修辞手法:比喻月光为霜,既写月光的清冷,也暗示季节的寒凉与内心的孤寂。

3. “举头望明月”

动作描写:抬头仰望明月,引发对远方故乡的联想。

情感递进:明月象征团圆,强化游子对家乡的渴望。

4. “低头思故乡”

情感升华:从望月到沉思,直抒胸臆,表达深切的思乡之情。

文化共鸣:明月成为连接游子与故乡的情感纽带。

整体意境

全诗以“静夜”为背景,通过“月光—霜—望月—思乡”的意象链,用简朴语言勾勒出漂泊者的孤独与乡愁,被誉为“千古思乡第一诗”。

二、《静夜思》优秀教案设计要点

教学目标

1. 知识与能力:

认识“夜、思、床”等9个生字,会写“思、故、乡”等7个字。

正确、流利、有感情地朗读并背诵古诗,感受诗歌韵律。

2. 情感与价值观:

体会诗人思乡之情,激发学生对传统文化的热爱。

教学重难点

重点:识字、朗读与背诵。

难点:理解诗意,感受诗歌意境与情感。

教学流程设计

1. 情境导入,激发兴趣

猜谜语:“有时像圆镜,有时像镰刀”(谜底:月亮),引出月亮与思乡主题。

背景介绍:简述李白生平及创作背景,如诗人26岁旅居扬州时的孤独心境。

2. 初读感知,随文识字

范读与自读:教师配乐范读,学生圈出生字;通过“摘星星”“开火车”等游戏巩固识字(如“疑、霜、举”)。

多形式朗读:自由读、同桌互读、配乐读,注意“光、霜、乡”的押韵与节奏。

3. 品读诗句,感悟诗情

画面想象:结合插图(如诗人望月图),提问“李白在月光中想到了什么?”引导学生联系生活体验(如思念父母)。

动作表演:模仿“举头”“低头”的动作,体会情感变化,角色扮演诗人诵读。

对比讨论:比较“明月光”与“地上霜”的相似点,感受比喻的巧妙。

4. 拓展延伸,文化积累

诗句积累:搜集其他与月亮相关的诗句(如“露从今夜白,月是故乡明”)。

实践活动:制作“思乡卡”,写下对家人的思念。

5. 书写指导与作业

重点字形:“思”注意心字底的写法,“乡”注意两个撇折的平衡。

分层作业:基础题(背诵古诗),拓展题(用绘画表现诗意)。

三、教学策略与亮点

1. 跨学科融合:结合音乐(配乐诵读)、美术(诗配画)增强意境体验。

2. 生活化情境:引导学生联系自身经历(如离家体验),理解“思乡”情感。

3. 文化渗透:通过“床”的争议(井栏/睡床),拓展古代生活常识,培养批判思维。

板书设计参考

静夜思

李白

床前/明月/光,疑是/地上/霜。

举头/望/明月,低头/思/故乡。

(关键词:月光、霜、望月、思乡)

通过以上设计,学生能在诵读中感受古诗韵律,在想象中体悟诗境,最终达成语言积累与情感共鸣的双重目标。