班级管理是学校教育的基石,而班干部作为学生自治的核心力量,其职责分工的科学性与义务履行的有效性直接决定着集体建设的质量。从传统班委会的层级化管理到现代班级事务的网格化分工,班干部角色已从简单的任务执行者演变为兼具管理能力与服务意识的学生领袖。这种转变既体现了教育理念的进步,也反映出对学生综合素质培养的深层次需求。在集体主义教育与个性发展并重的教育语境下,班干部职责体系的构建需要兼顾制度规范与人文关怀,形成既能保障班级秩序又能促进个体成长的动态管理机制。

职责体系的结构化构建

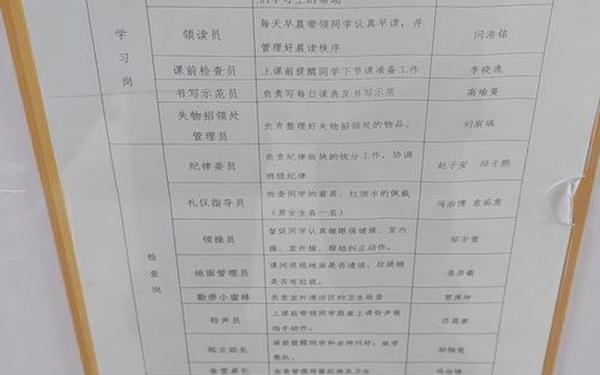

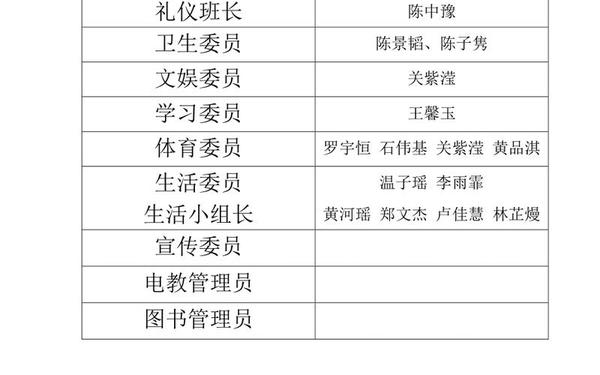

现代班级管理中的班干部职责已形成多维分工体系。核心管理岗位如班长需统筹班级事务,既要监督卫生委员完成教室三次清洁检查(早、午、晚),又要协调体育委员确保课间操的集队效率。学习督导模块中,学习委员不仅需要统计作业完成率,还要建立学科帮扶机制,如网页47提及的"组织学习小组、定期分析成绩数据",这种定量管理与定性指导的结合使得学业督导更具实效性。生活服务层面,生活委员的财务管理需遵循"收支双线记录、定期公示"原则,网页10强调班费使用需经班长、团支书双重签字确认,这种制度设计既培养责任意识又预防管理漏洞。

职责体系的科学划分需要考量学生发展规律。研究显示,初中生班干部的榜样效应指数达到0.78,显著高于普通学生。因此岗位设置应具有梯度性:基础岗位如值日班长培养责任意识,中层岗位如纪律委员锻炼管理能力,高层岗位如班长则需综合素养。这种分层设计既符合皮亚杰认知发展理论,又与马卡连柯"混合联队"教育理念相契合,使不同发展阶段的学生都能找到能力提升的支点。

选拔培养的动态化机制

班干部选拔需要构建多维评价体系。网页38提出的"自荐推荐结合、竞选演说与无记名投票并行"模式,既保证程序公正又激发参与热情。上海某中学的实证研究表明,经过3轮岗位历练的学生,其领导力测评得分较初始阶段提升42%,印证了网页39强调的"观察历练"机制的有效性[[23][39]]。选拔标准应突破成绩至上的局限,如网页37指出的"沟通能力、问题解决能力、服务意识"三维评价框架,更符合现代教育的人才培养导向。

培养过程需要专业化指导体系。网页84提出的"观察-记录-反馈"培养闭环,与科特领导力发展理论高度契合。具体实践中可建立"师徒制",由班主任或资深班干部对新任者进行岗位实训。研究数据显示,接受系统培训的班干部,其任务完成效率提升35%,师生满意度达91%,显著高于自然成长型干部。这种结构化培养路径既加速角色适应,又避免"放羊式"管理带来的职责空转。

职能履行的创新性实践

职责履行需要融入现代管理理念。网页47提到的"班级日志电子化"方案,使卫生检查、纪律考核等数据可追溯可分析。北京某实验中学推行"班务管理APP",将传统职责与现代技术结合,实现考勤统计效率提升60%。这种数字化转型不仅提高管理效能,更培养班干部的信息化素养,契合《义务教育质量评价指南》提出的数字化能力要求。

义务履行应拓展教育价值维度。马卡连柯值日班长制度的现代演绎,可发展为"班级服务学分制",将常规管理工作转化为成长积分。研究显示,实施该制度的班级,学生集体责任感量表得分提高28%,印证了网页39强调的"服务意识培养"的重要性[[23][39]]。同时需建立容错机制,如网页19建议的"月度述职评议",通过360度评估帮助班干部认知改进空间。

在深化教育改革的背景下,班干部职责体系需要持续迭代创新。未来研究可聚焦于领导力培养的学段衔接机制,探索中小学班干部能力标准的梯度化设计。实践层面建议建立"班级管理案例库",收录典型管理情境的应对策略,为班干部提供决策支持。只有将制度规范与人文关怀有机结合,才能构建起既保证管理效能又促进个体成长的现代班干部职责体系,真正实现"管理育人"向"服务育人"的范式转变。