在茶馆的说书声中,在村头老槐树的荫凉下,汉语独有的语言艺术——歇后语如同流动的江河,承载着千百年来的世态人情。当《三国演义》的智谋交锋与《水浒传》的江湖道义碰撞出语言的火花,那些诙谐精妙的歇后语便成为了连接历史叙事与民间记忆的桥梁。从诸葛亮"草船借箭"的谋略到武松"景阳冈打虎"的豪情,这些浓缩着文化密码的短语,既是民间智慧的结晶,也是文学经典在世俗土壤中开出的语言之花。

一、语言艺术的独特魅力

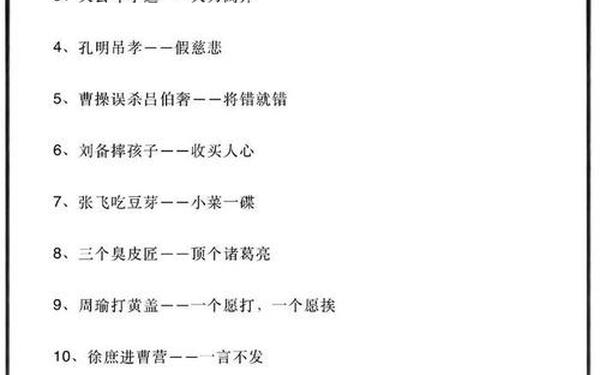

在《三国演义》"诸葛亮弹琴——计上心来"的妙喻中,我们看到了汉语修辞的巅峰造诣。这类歇后语往往通过谐音双关(如"吴用"谐音"无用")、意象叠加(如"张飞穿针——大眼对小眼")等手法,在短短十余字间完成从具象到抽象的思维跳跃。这种"谜面-谜底"的结构设计,恰似中国园林的"移步换景",让语言在解谜过程中产生戏剧张力。

《水浒传》中的"林冲看守草料场——英雄无用武之地",则展现了民间叙事特有的反讽智慧。通过将人物命运与日常物象并置,既点明了林冲遭陷害的处境,又暗含对时代不公的批判。这种"以俗解雅"的表达方式,使文学形象突破文本限制,在百姓口中获得新的生命力。正如语言学家王力所言:"歇后语是汉语意象思维的极致体现,每个短语都是一幅微型社会风俗画。"

二、文化内涵的双重承载

| 作品 | 典型歇后语 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 《三国演义》 | 周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨 | 军事谋略中的苦肉计智慧 |

| 刘备借荆州——有借无还 | 政治博弈中的权变哲学 | |

| 《水浒传》 | 武大郎开店——不容大个儿 | 市井文化中的生存法则 |

| 梁山兄弟——不打不亲 | 江湖中的关系建构 |

三国歇后语多聚焦庙堂权谋,如"曹操吃鸡肋——食之无味,弃之可惜"折射出战略决策的微妙心理;而水浒歇后语则扎根市井烟火,"潘金莲熬药——暗地里放毒"揭露着世俗社会的复杂面相。这种差异恰恰反映了中国传统文化"雅"与"俗"的双重维度:前者承载着精英阶层的政治智慧,后者记录着平民社会的生存经验。

在文化传播层面,这些歇后语如同文化基因的载体。关公"单刀赴会"的胆识通过歇后语代代相传,最终演变为商业社会的诚信符号;"李逵断案——强者有理"则在戏谑中解构着司法权威,展现民间对正义的另类想象。这种从文学叙事到文化符号的转化过程,印证了巴赫金"狂欢化理论"中民间话语对正统文化的颠覆与重构。

三、教育价值的现代启示

在当代语文教育中,"林冲上梁山——"等歇后语成为理解文学主题的钥匙。通过拆解"逼上梁山"的语义层次,学生既能掌握《水浒传》的叙事逻辑,又能领悟古代法制与民变的关系。这种寓教于乐的教学方式,符合建构主义学习理论强调的"情境认知",使经典阅读从文本分析升华为文化反思。

认知语言学研究表明,歇后语的"隐喻映射"机制能有效激活大脑联想区域。当学生接触"张飞扔鸡毛——有劲难使"时,不仅记住了人物性格,更训练了跨域联想能力。在跨文化交际中,这类富含文化特质的语言形式,更是汉语国际推广的生动教材,如"孔明吊孝——假慈悲"就能引发对东方权谋文化的深度讨论。

四、传承创新的未来路径

在数字时代,经典歇后语面临传承困境与创新机遇并存的局面。短视频平台中,"诸葛亮唱空城计"被改编为职场生存指南,获得百万点赞;网络文学将"武松打虎"解构为逆袭叙事,引发年轻群体共鸣。这种创造性转化印证了接受美学理论——经典的意义在于当代阐释。

建议未来的研究可聚焦三个方向:建立歇后语动态语料库,追踪语义流变;开发AR互动教学程序,将"李逵负荆"等场景可视化;开展跨文化对比研究,探索"东方谜语"与西方谚语的认知差异。正如民俗学者钟敬文所言:"保护传统文化不是制作标本,而是保持其生长活力。"

当我们在手机屏幕上划过关公表情包,在脱口秀中听到水浒新解时,那些沉淀在歇后语中的文化基因正在完成现代转型。从茶肆瓦舍到数字云端,从文言话本到网络段子,三国水浒的歇后语始终扮演着文化解码器的角色。它们提醒我们:真正的经典从不会固守原初形态,而是在不断被讲述、被重构的过程中获得永生。这种流动的语言智慧,既是中华文明延续千年的密码,也是面向未来讲好中国故事的文化底气。