一、内容梗概

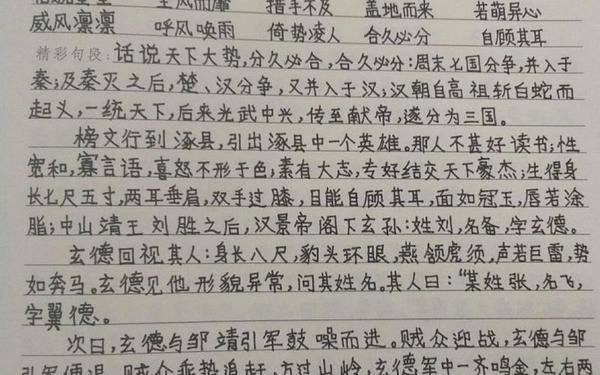

第一回《宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功》以东汉末年黄巾起义为背景,引出刘备、关羽、张飞三位主角的结义与初建功业。时值朝政腐败、民不聊生,张角兄弟以“苍天已死,黄天当立”为号发动起义。刘备虽出身贫寒(贩屦织席为业),但心怀匡扶汉室之志,偶遇关羽、张飞后,三人因志同道合于桃园结义,并招募乡勇投身平乱。首战中,刘备巧用伏兵战术击败黄巾军,初显军事才能;曹操则以骑都尉身份登场,通过“五色棒”严明法纪,展现出权谋与机变的性格特点。

二、人物分析

1. 刘备:出身汉室宗亲,性格宽厚仁德,重孝道,虽无显赫官职却能以人格魅力凝聚人心。首战中提出“出奇兵”策略,体现其军事智慧。

2. 关羽:因杀豪强逃亡江湖,忠义凛然。其自我介绍“吾姓关,名羽”简练有力,凸显豪侠本色。

3. 张飞:性情直爽,嫉恶如仇,怒斥董卓轻视刘备的情节展现其刚烈性格。

4. 曹操:出身宦官养子,却以权谋机变立足。通过“诈病骗叔父”“五色棒执法”等事件,塑造其复杂形象,许劭评其为“治世之能臣,乱世之奸雄”。

三、艺术手法

1. 对比与伏笔:通过董卓轻慢刘备的情节,暗示东汉末年门阀制度的腐朽,同时为后续董卓乱政埋下伏笔。

2. 语言与动作描写:如张飞“厉声言曰”展现直率,关羽自述逃亡经历凸显正气,人物性格跃然纸上。

3. 历史与虚构结合:以黄巾起义为史实框架,融入桃园结义等虚构情节,增强故事传奇性。

《三国演义》读后感(约450字)

《三国演义》第一回以宏大的历史视角展开,既描绘了乱世烽烟,也刻画了英雄初心。读罢此章,我深感“忠义”二字贯穿全书,而英雄的崛起往往始于微末。

忠义精神,凝聚人心

刘关张桃园结义,以“同心协力,救困扶危”为誓,展现了超越血缘的兄弟情义。关羽因义愤逃亡,却仍愿为天下安定投身军旅;张飞散尽家财招募义军,毫无保留地追随刘备。这种以忠义为纽带的情谊,在尔虞我诈的乱世中尤为珍贵。反观董卓,虽居高位却因轻视寒门而失人心,最终埋下祸根。作者通过对比,揭示了“得道多助,失道寡助”的深刻道理。

英雄气概,始于担当

刘备的“慨然长叹”与曹操的“治世之能臣”抱负,展现了不同英雄的担当。刘备以仁德为本,关羽以忠勇立身,曹操以权谋破局,虽路径各异,却皆以天下为己任。书中借皇甫嵩火攻黄巾军的智谋、刘备首战以少胜多的策略,说明乱世中唯有智慧与胆识并存者方能立足。

历史启示,映照现实

第一回中“分久必合,合久必分”的规律,不仅是历史轮回的写照,也暗含对人性与制度的反思。门阀制度对寒门的压制、英雄不问出身的草莽崛起,至今仍能引发对公平与机遇的思考。正如许劭评价曹操时所言,人物的复杂性恰是历史的真实。

掩卷沉思,《三国演义》不仅是一部战争史诗,更是一面映照人性与时代的明镜。它告诉我们:英雄或许会被历史洪流裹挟,但忠义、智慧与担当,永远是穿透时代的精神之光。

(字数:约480字)

引用来源:

ProcessOn《三国演义读书笔记总结》