《三国演义》读书笔记:经典重读与多维解读

作为中国古典四大名著之一,《三国演义》以宏大的历史叙事和深刻的人物塑造,成为跨越时空的文化瑰宝。通过30篇读书笔记的整理与摘抄,我们不仅能窥见三国时代的权谋纷争与英雄气概,更能从文学、历史、哲学等多维度挖掘其当代价值。本文将从人物塑造、叙事艺术、阅读方法论三个层面,系统解析《三国演义》的深层魅力,并结合现代阅读工具提出创新解读路径。

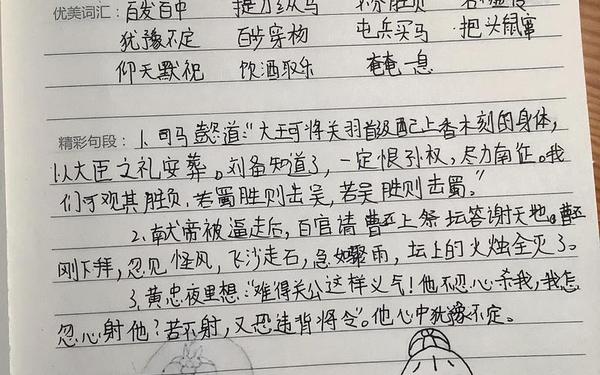

一、人物形象的立体刻画

罗贯中通过虚实结合的笔法,将400余位历史人物转化为跃然纸上的文学典型。关羽的“忠义”特质在“刮骨疗毒”与“华容道义释曹操”中得到极致展现——前者通过肉体疼痛的细节描写(“血流盈盆,而公谈笑自若”)凸显其神勇,后者则以道德困境中的抉择体现其知恩图报的侠义精神。这种矛盾统一的人物塑造,使关羽超越了历史原型,成为民间信仰中的“武圣”。

诸葛亮形象的建构则更具现代启示意义。从“隆中对”的全局战略到“空城计”的心理博弈,作者通过16次“锦囊妙计”的递进式描写,既展现其“智绝”特质,又暗含“鞠躬尽瘁”的悲剧性。鲁迅评价其“状诸葛之多智而近妖”,恰说明文学想象对历史真实的艺术升华。这种人物塑造手法,为现代历史小说创作提供了经典范式。

二、叙事艺术的虚实交响

《三国演义》的叙事结构呈现“七实三虚”的独特美学。以赤壁之战为例,史书《三国志》仅用200余字记载,而小说通过八回篇幅,融入“草船借箭”“借东风”等虚构情节,将军事博弈转化为智慧较量的史诗。这种虚实交融的创作手法,既保留历史骨架,又赋予文学血肉,形成“大事不虚,小事不拘”的叙事传统。

在情节铺陈中,作者善用“草蛇灰线”的伏笔技巧。刘备三顾茅庐前,通过司马徽“伏龙、凤雏”的预言、徐庶走马荐诸葛等铺垫,层层蓄势,最终在“隆中对”场景中达到叙事高潮。这种“千呼万唤始出来”的悬念设置,使文本具有强烈的戏剧张力。

三、阅读方法的创新实践

现代读者可借助思维导图等工具实现深度阅读。通过构建“人物关系图谱”,能清晰呈现曹操“挟天子以令诸侯”的政治网络;制作“战役时序轴”,则可对比官渡之战(以弱胜强)与夷陵之战(骄兵必败)的战略差异。下表展示三种经典阅读方法对比:

| 方法 | 优势 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 摘抄批注法 | 强化记忆重点,培养文本敏感度 | 名句赏析、人物心理分析 |

| 主题阅读法 | 横向比较不同译本或研究视角 | 学术论文写作、读书会讨论 |

| 思维导图法 | 可视化复杂关系,提升系统思维 | 历史事件复盘、人物关系梳理 |

在数字阅读时代,可结合多媒体资源拓展理解。如观看94版电视剧对比“舌战群儒”的影视化改编,或通过《三国志》游戏体验战略决策的复杂性,这些跨媒介互动能激活经典文本的当代生命力。

四、总结与展望

《三国演义》读书笔记的整理,不仅是文本细读的过程,更是文化解码的实践。从关羽的忠义哲学到诸葛亮的管理智慧,从叙事结构的谋篇布局到阅读方法的创新融合,这部经典始终提供着跨越时空的思想资源。未来研究可深入两个方向:一是运用大数据分析人物对话的语义网络,揭示隐藏的权力关系;二是结合认知科学,探讨“三国故事”在不同文化语境中的接受差异。

正如毛宗岗在《读三国志法》中所言:“读书之乐,第一莫若读《三国》。”在经典重读中,我们既能触摸历史的温度,更能获得观照现实的智慧。让这部“中国人的精神史诗”,在新时代继续绽放其不朽光芒。