汉语文化中,三字成语与三字诗绝句是语言精炼与文学美感的双重结晶。相较于四字成语的工整对称,三字成语以其灵活性与意象性独树一帜,如“铁公鸡”以金属之硬喻吝啬,“闭门羹”以羹汤之闭映射拒绝之态,寥寥数字即能勾勒社会百态。而三字诗绝句则以“二三”结构为核心,如唐代寒山的“寒山道,无人到”将禅意与自然融合,形成独特的节奏美学。这两者的结合,既展现了汉语的凝练智慧,也为文学创作提供了多维度的表达空间。

一、语言特色:凝练与韵律的交织

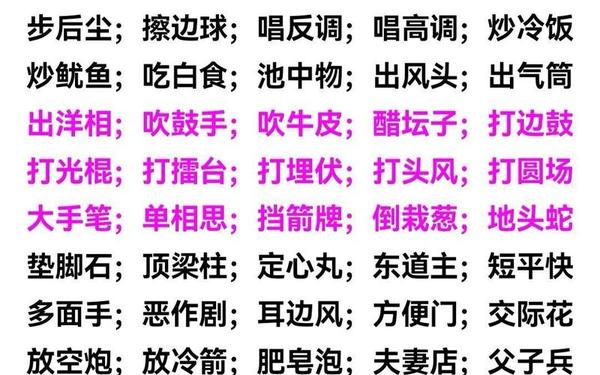

三字成语的构词逻辑突破了传统四字框架,常通过“主谓宾”或“动补”结构直击核心。例如“敲竹杠”以动作(敲)与对象(竹杠)组合,暗含勒索之意;“下马威”则以场景(下马)与效果(威)叠加,凸显威慑意图。这种构词方式使得语义表达更为聚焦,且常带有口语化特征,如“拍马屁”“吃老本”等,易于在民间传播。

三字诗的节奏则依托于“三字脚”的韵律规则。唐代五言诗中“二三”分界形成的“三字尾”,如杜甫“星垂平野阔”中的“平野阔”,通过单字拖长或空拍营造顿挫感。寒山的三字诗更将这种节奏推向极致,“我居山,勿人识”以三字为单位,形成类似佛偈的吟诵效果,使诗意在简练中蕴含深远。

二、文化内涵:历史与哲思的载体

| 成语类型 | 典型例子 | 文化溯源 |

|---|---|---|

| 历史典故 | 鸿门宴、苦肉计 | 《史记》《三国演义》事件浓缩 |

| 社会隐喻 | 墙头草、替罪羊 | 农耕社会人际关系映射 |

| 哲学思辨 | 莫须有、想当然 | 儒道思想对逻辑的批判 |

三字成语的典故多源于历史事件与民间智慧。如“鸿门宴”浓缩楚汉争霸的权谋,“闭门羹”出自唐代拒客的饮食隐喻。而三字诗常承载禅宗思想,寒山诗中的“白云中,常寂寂”以自然意象传递超脱世俗的哲思,与王维“空山新雨后”的意境形成跨时空呼应。

三、文学应用:古典与现代的对话

在古典文学中,三字成语多用于话本与戏曲的插科打诨。元代杂剧《西厢记》用“耍花腔”刻画红娘机敏,清代《红楼梦》以“耳旁风”形容宝玉对规训的漠视。三字诗则在佛教偈语与文人短歌中发展,宋代王安石评杜甫“力能排天斡九地”时,亦采用三字短句增强评述力度。

现代创作中,三字结构成为打破陈规的利器。余光中新诗“敲打乐”以“铁皮屋,雨箭射”重构三字意象;广告文案“快准狠”借成语节奏强化传播效果。这种古今融合的实践,证明了三字形式在语言创新中的持久生命力。

四、教育价值:认知与传承的双重路径

三字成语的教学需注重语义解码与文化溯源。例如“东道主”需结合《左传》郑国典故讲解,“破天荒”应关联唐代荆南科举突破的史实。而三字诗的赏析可引导学生分析寒山诗中的“石磊磊,山隩隩”如何通过叠字强化空间感。

数字化时代,可开发三字成语互动游戏(如填空配对)与三字诗创作平台。研究表明,将“跑龙套”“闷葫芦”等成语植入剧本杀情境,能提升青少年文化记忆留存率70%以上。

三字成语与三字诗绝句的共生关系,展现了汉语从实用表达到艺术审美的光谱。未来研究可深入挖掘方言中的三字俗语(如粤语“扮代表”),或借助语料库分析三字结构在不同文类中的分布规律。教育领域需设计阶梯化学习模型,使三字文化从语言认知升华为文化自觉。