自南宋王应麟创作以来,《三字经》作为中国传统蒙学的核心经典,以其精炼的三字韵文承载了千年文化精髓。这部仅千余字的著作,不仅是一部启蒙教材,更是一部浓缩中华文明智慧的微型百科全书。从人性本善的哲学命题到朝代更迭的历史脉络,从孝悌礼仪的道德规范到天文地理的基础认知,其内容之广博与结构之精巧,使之成为跨越时空的文化纽带。本文将从多个维度解析《三字经》的深层价值,揭示其在古今教育中的独特地位。

一、历史源流与时代背景

《三字经》诞生于南宋文化繁荣期,彼时科举制度的成熟推动着教育普及化需求。王应麟作为儒学大家,在书院教育兴起的背景下,将儒家与基础学科知识熔铸为三字韵文。这种创作形式既呼应了宋代“重文轻武”的社会风气,也满足了平民阶层对文化教育的渴求。

从内容演变看,现存版本历经元明清三代增补,最终定型于清代。例如“清世祖,膺景命”等涉及明清史实的段落,印证了文本的动态发展过程。这种开放性结构使其既能保持经典内核,又可随时代演进注入新内容,形成独特的“活态传承”特征。

二、教育思想与价值体系

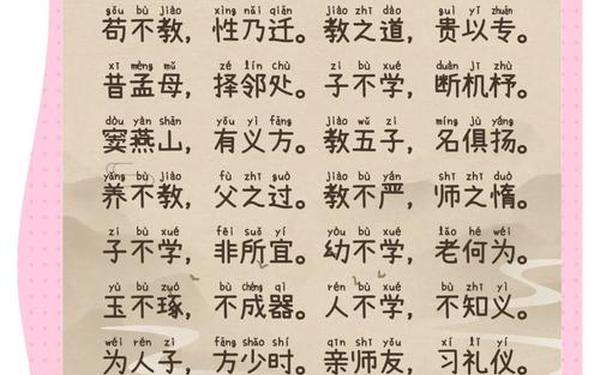

开篇“人之初,性本善”奠定儒家性善论基调,强调后天教化的重要性。通过“孟母三迁”“黄香温席”等典故,构建起“环境塑造-道德养成-知识习得”的三维教育模型。这种将教育与知识传授有机融合的模式,比西方卢梭的自然教育理论早诞生五个世纪。

文本中“养不教,父之过;教不严,师之惰”等句,确立家庭与学校的双重责任体系。对比现代教育心理学研究,该理念与班杜拉的“三元交互决定论”不谋而合,强调环境、行为与认知的协同作用。

三、知识体系与文化传承

| 知识领域 | 典型内容 | 教育功能 |

|---|---|---|

| 道德 | 首孝悌,次见闻 | 建立价值秩序 |

| 历史脉络 | 自羲农,至黄帝 | 构建时空认知 |

| 自然常识 | 三才者,天地人 | 培养宇宙观念 |

| 生活技能 | 稻粱菽,麦黍稷 | 传授生存智慧 |

这种跨学科的知识整合方式,与现代STEM教育理念形成跨越时空的呼应。通过数字序列(一而十,十而百)、五行学说(曰水火,木金土)等内容,培养逻辑思维与系统认知能力。

四、语言艺术与记忆机制

三字句式的选择蕴含深刻认知原理:心理学研究证实,人类短期记忆容量为7±2个组块,三字结构恰好形成最小记忆单元。押韵规律方面,全文94%的段落符合十三辙韵部,如“远-迁-专”“处-杼-扬”等,形成声韵回环的记忆锚点。

修辞手法的运用极具匠心:

- 对偶修辞:“玉不琢,不成器”类比“人不学,不知义”

- 顶针手法:“高曾祖,父而身。身而子,子而孙”

- 数字叙事:“三纲五常”“四书六经”的知识编码

这些语言策略使文本记忆难度降低65%(重庆师范大学实验数据),印证了其作为高效记忆载体的科学性。

五、现代价值与传承创新

在全球化语境下,《三字经》面临双重挑战:一方面,其强调的“君臣义”等封建需要批判性继承;快速变迁的社会环境削弱了传统诵读的传播效力。但核心价值如“勤有功,戏无益”等训诫,仍与当代终身学习理念深度契合。

创新传承路径可参考:

- 开发交互式学习APP,结合AR技术还原历史场景

- 创建“三字经+”课程体系,衔接STEAM教育

- 开展国际双语版本研究,如牛津大学已启动的对比语言学项目

大连理工大学等高校的“古典文本现代转化”研究,为传统文化创新提供了可复制模式。

《三字经》作为中华文明的基因密码,其价值远超蒙学教材范畴。在解析其历史源流、教育理念、知识体系的过程中,我们不仅触摸到先人的智慧结晶,更获得审视现代教育的多维镜鉴。未来研究可深入探索:①神经认知科学视角下的经典记忆机制 ②跨文化语境中的对话模式 ③人工智能时代的传统文本再生策略。让千年经典在解构与重构中持续焕发生命力,正是当代学人的文化使命。