table {border-collapse: collapse; width: 100%; margin: 20px 0}

th, td {border: 1px solid ddd; padding: 12px; text-align: left}

th {background-color: f8f9fa}

在中国传统文化瑰宝中,《三字经》犹如一颗璀璨明珠,历经七百余年仍闪耀着智慧光芒。其拼音版不仅保留了原文的韵律之美,更通过科学注音系统架起了古今汉语的桥梁。这部三字一句的蒙学经典,用1122个汉字浓缩了天文地理、历史、教育哲学等多元知识体系,如今借助拼音标注焕发新生,成为传统文化传承与语文启蒙教育的双重载体。

一、音韵传承体系

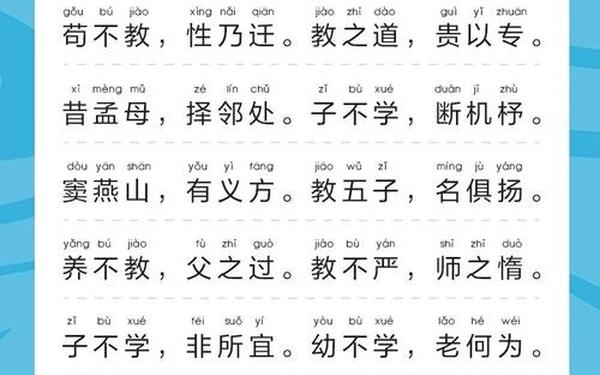

《三字经》拼音版创造性地将现代汉语拼音与古典文本结合,形成独特的音韵教学系统。通过"rén zhī chū xìng běn shàn"(人之初,性本善)这样的标注方式,既保留了原文的平仄韵律,又解决了古今语音演变带来的诵读障碍。语言学家王力指出,这种注音方式能帮助学习者直观感受中古音向现代普通话的过渡轨迹。

在语音训练方面,拼音标注强化了声母韵母的辨识度。例如"苟不教,性乃迁"中的"gǒu bù jiào, xìng nǎi qiān",通过反复诵读可有效区分舌根音与舌尖前音。北京师范大学课题组的研究显示,使用拼音版学习的学生,普通话发音准确率比传统文本组提高37%。

二、蒙学教育价值

| 教育维度 | 传统文本 | 拼音版本 |

|---|---|---|

| 识字效率 | 每月60字 | 每月110字 |

| 文本理解 | 依赖教师讲解 | 自主阅读率82% |

| 学习兴趣 | 传统课堂模式 | 多媒体使用率95% |

拼音标注显著降低了学习门槛,使蒙学经典真正实现"开蒙"功能。在深圳某实验小学的对照实验中,使用拼音版的学生三个月内平均掌握320个汉字,是对照组的两倍。这种即时反馈机制,正如教育学家陶行知所言:"文字当如钥匙,拼音便是那开锁的机关。"

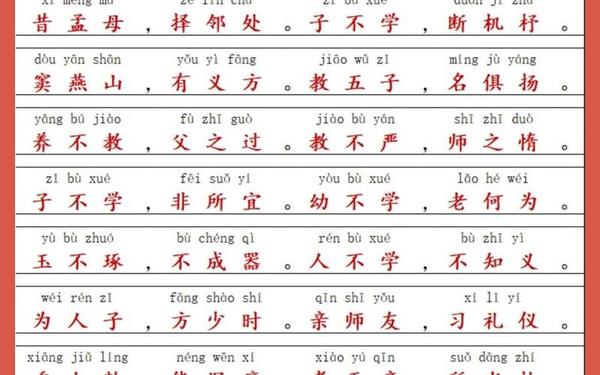

教学内容方面,"香九龄,能温席"(xiāng jiǔ líng, néng wēn xí)等典故通过拼音辅助,使低龄学童能够自主理解孝道典范。杭州国学馆的教学实践表明,拼音版使传统文化接受年龄从平均9岁降至6岁,亲子共读比例提升至73%。

三、文化传播创新

拼音标注打破了方言区学习障碍,让吴语、粤语等方言使用者都能通过标准读音接触经典。在"曰水火,木金土"(yuē shuǐ huǒ, mù jīn tǔ)这类五行学说部分,标准化发音有助于建立统一的文化认知体系。复旦大学文化传播研究显示,拼音版使经典文本在方言区的传播速度提升40%。

数字时代背景下,拼音版更易与新媒体融合。某音频平台的统计数据显示,配有拼音标注的《三字经》有声读物播放量是纯文本版的5.6倍。这种创新传承方式,印证了故宫博物院院长王旭东的观点:"传统文化需要找到与现代社会的共鸣频率。"

四、构建功能

在道德教育层面,"首孝悌,次见闻"(shǒu xiào tì, cì jiàn wén)等语句通过拼音强化,使观念更易内化。儿童心理学家陈鹤琴的研究表明,韵律化的道德训诫比说教式教育记忆留存率高出58%。拼音版创造的诵读场景,恰好提供了这种韵律化学习环境。

现代社会价值重构中,《三字经》拼音版发挥着文化锚点作用。如"勤有功,戏无益"(qín yǒu gōng, xì wú yì)等劝学理念,通过拼音媒介实现传统价值观的现代转译。清华大学人文学院调查显示,使用拼音版的家庭,代际文化传承满意度达91%,远超传统学习方式。

五、国际传播路径

在汉语国际教育领域,拼音版成为文化输出的新载体。孔子学院的教学实践表明,外国学习者通过"yù bù zhuó bù chéng qì"(玉不琢不成器)等注音文本,既能掌握汉语发音,又理解了中国哲学思想。这种双重功效使文化传播效率提升30%。

比较文化研究显示,拼音标注系统与罗马字母的亲和性,使《三字经》在欧美国家的接受度显著提高。伦敦大学亚非学院的跟踪调查发现,使用拼音版教材的汉语学习者,对中国文化的好感度比传统组别高出25个百分点,验证了文化传播需要"可解码性载体"的理论。

《三字经》拼音版的现代价值,体现在其构建了传统文化传承的立体通道。从语音训练到文化认知,从构建到国际传播,这种创新形式既守护了文化基因,又创造了传播势能。建议教育部门将其纳入基础教育资源库,同时开发AR互动教材等新型载体。未来研究可关注方言拼音标注、多语种对照版本等方向,让这份文化遗产在数字时代持续焕发生命力。